Gmail送信者ガイドラインとワンクリック登録解除|営業メールの到達率を守る最新対策

「Gmailへのメールが届きにくくなった」「ガイドラインの対応方法がわからない」という営業・マーケティング担当者様へ。2024年に強化されたGmail送信者ガイドラインの要点と、特に重要な「ワンクリック登録解除」の仕組みについて解説します。

※当社のメール配信代行サービスをご利用のお客様は、システム側で対応済みです。

Gmailの送信者ガイドラインが強化され、営業メールを安定して届けるためには「認証設定」「迷惑メール率の管理」そして「登録解除のしやすさ」が必須条件となりました。

特に注目されているのが「ワンクリック登録解除(List-Unsubscribe)」です。

これは受信者がストレスなく配信停止できる仕組みであり、迷惑メール報告を防ぐための重要な防波堤となります。

本記事では、営業メール担当者が押さえておくべきガイドラインの最新基準と、ワンクリック解除の重要性について、技術的な難しい話を抜きにしてわかりやすく解説します。

目次

Gmail送信者ガイドラインとは(2024年以降の必須知識)

Gmailの「送信者ガイドライン」とは、Googleが定めた「メール送信者が守るべきルールブック」です。

これまでは「推奨」レベルだった項目が、2024年以降は「未対応ならメールを拒否する(ブロックする)」という強い強制力を持つようになりました。

なぜガイドラインが強化されたのか?

背景には、世界中で爆発的に増えているフィッシング詐欺や迷惑メールの存在があります。

Googleはユーザーの受信トレイを守るため、以下のような送信者を厳しく排除する方向に動いています。

- 身元が不明な送信者(なりすましの疑い)

- 受信者が「欲しくない」と言っているのに送り続ける送信者

- 配信停止の方法がわかりにくい、または機能しない送信者

対象となるのは「大量送信者」だけ?

ガイドラインでは、1日に個人用Gmail宛てに5,000件以上送信する「大量送信者」に対して特に厳しい要件(DMARC認証、ワンクリック解除など)を課しています。

しかし、5,000件未満の「少量送信者」であっても、ルールを無視すれば迷惑メール判定されるリスクは同じです。

「自分たちは小規模だから関係ない」と思わず、すべての企業が対応すべき標準マナーだと考えてください。

営業メール担当者が守るべき「3つの鉄則」

ガイドラインの項目は多岐にわたりますが、営業メールの運用において絶対に守るべきは以下の3点です。

送信者ガイドラインの重要3項目

「なりすましではない」と身分を証明すること。パスポートのような役割です。

1,000通送って、迷惑メールボタンを押されるのが3人未満であること。これを超えると配信停止リスクが高まります。

受信者が「もう要らない」と思ったとき、1回クリックするだけで配信停止できる仕組みを用意すること。

特に3つ目の「ワンクリック解除」は、技術的な対応が必要なため、多くの企業がつまずくポイントです。

次章で詳しく解説します。

ワンクリック登録解除(One-Click Unsubscribe)の仕組み

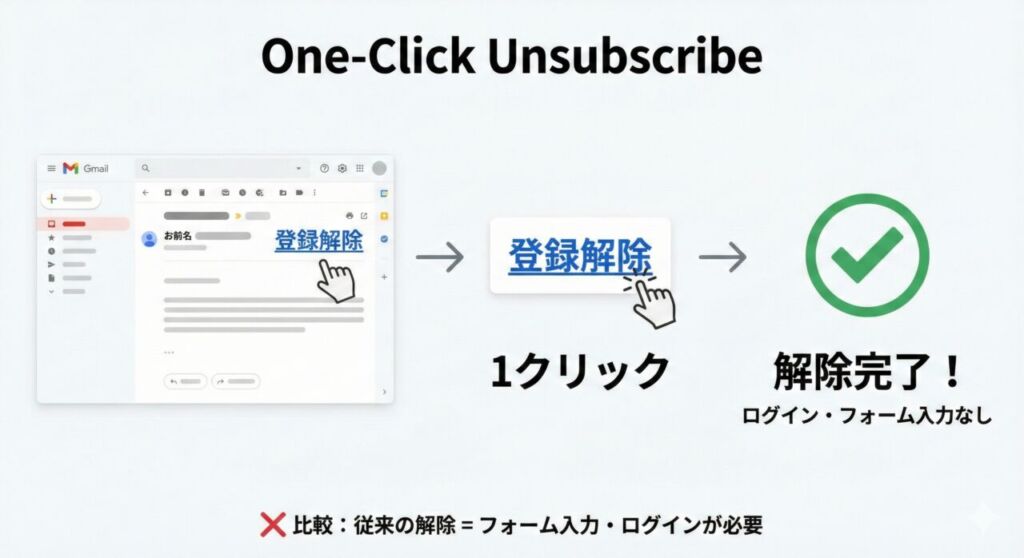

「ワンクリック登録解除」とは、メール本文内のリンクではなく、Gmailの画面上部(送信者名の横など)に表示される「登録解除」ボタンを押すだけで、自動的に配信停止処理が行われる仕組みです。

受信者はメールを開封せずとも、ヘッダーのボタンからワンクリックで配信停止が可能です。これが「迷惑メール報告」を防ぐ鍵となります。

従来の解除リンクとの違い

| 比較項目 | 従来の解除リンク(本文内) | ワンクリック解除(ヘッダ) |

|---|---|---|

| 場所 | メール本文の末尾など | 差出人名の横(Gmail機能として表示) |

| 手間 | クリック後にWebページへ移動 → アンケートや確認ボタンが必要 |

ボタン1つで完了(裏側で自動処理) |

| 目的 | 特定電子メール法への対応 | Gmailガイドラインへの対応 |

技術的な裏側(List-Unsubscribeヘッダ)

この機能を実現するには、メールの「ヘッダ情報(裏書き)」に特殊なコード(RFC 8058準拠のList-Unsubscribe-Postなど)を埋め込む必要があります。

専門的な話になりますが、自社でメールサーバーを構築している場合はプログラミングが必要です。

しかし、一般的なメール配信サービス(SaaS)を利用している場合は、システム側が自動で付与してくれるケースがほとんどです。

当社の配信システムは、この「ワンクリック解除」の技術要件に完全対応しています。

お客様側で特別な設定をする必要はありません。安心して配信いただけます。

なぜ「解除しやすく」しないといけないのか?

多くの営業担当者は「せっかく送ったメールを解除されたくない」と考え、解除リンクを目立たないようにしがちです。

しかし、Gmailがこの機能を義務化した理由を理解すれば、それが間違いであることに気づきます。

「解除」は「迷惑メール報告」の防波堤

受信者が「このメールはもう読みたくない」と思ったとき、取る行動は以下の2つしかありません。

- 配信停止(解除)の手続きをする

- 「迷惑メール」ボタンを押して視界から消す

もし解除方法がわかりにくかったり、ログインが必要だったりすると、ユーザーは迷わず「2. 迷惑メールボタン」を押します。

これが蓄積されると、あなたのドメインの評価(レピュテーション)が下がり、大切なお客様へのメールまで届かなくなってしまいます。

つまり、ワンクリック解除は「リストを減らす機能」ではなく、「ドメインの信頼性を守るための安全装置」なのです。

当社(FAXDM屋)の対応と安全性

BtoB営業メール配信代行を行うFAXDM屋では、最新のガイドラインに準拠した安全な配信環境を提供しています。

システム側で技術要件をクリア

ご利用のお客様は、面倒なヘッダ記述やサーバー設定を意識する必要はありません。

- List-Unsubscribeヘッダの自動付与:Gmailの解除ボタン表示に対応済み。

- 配信停止リストの自動連携:解除希望があったアドレスは自動的に配信対象外になります。

- 認証設定のサポート:SPF/DKIM/DMARCの設定に必要な情報を提供し、サポートします。

営業メールの到達率98%を維持

これらの対策を徹底しているため、当社の配信システムは高い到達率(平均98%以上)を維持しています。

「大量に送る」だけでなく「確実に届ける」ための技術基盤が整っています。

まとめ:ルールを守って安全な新規開拓を

Gmailの送信者ガイドラインは厳格ですが、裏を返せば「ルールを守っている送信者は優遇される」ということです。

ワンクリック解除への対応は、受信者への配慮であると同時に、自社のメール到達率を守るための最強の防衛策です。

自社構築のシステムで対応に苦慮されている場合や、ガイドライン対応済みの安全なリストで営業を行いたい場合は、ぜひFAXDM屋にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. ワンクリック解除を設定すると、解除数が激増しませんか?

A.

一時的に増える可能性はありますが、それは「今まで解除したくてもできなかった人たち」です。むしろ、興味のない人に送り続けて「迷惑メール報告」を受けるリスクの方が遥かに危険です。リストの質が洗練される良い機会と捉えましょう。

Q. Google以外のメール(Yahoo!やOutlook)も対象ですか?

A.

はい、Yahoo!メールも同様のガイドラインを発表しており、Microsoft(Outlook)もスパム対策を強化しています。Gmail対策を行えば、主要なメールプロバイダの基準をほぼクリアできます。

Q. 自社で設定するのは難しいですか?

A.

メール配信システム(SaaS)を使っている場合は、基本的にはサービス側が対応します。自社でメールサーバー(Postfixなど)を構築している場合は、エンジニアによる改修が必要です。

👉 あわせて読みたい:メール到達率を上げる技術

この記事の執筆にあたり参照した公式ガイドライン・技術仕様

- Google Workspace 管理者ヘルプ:

メール送信者のガイドライン(2024年要件) - Google Workspace 管理者ヘルプ:

ワンクリック登録解除の設定について - IETF(インターネット技術タスクフォース):

RFC 8058 – Signaling One-Click Functionality(技術仕様書)

Comment