IPレピュテーションとは?ドメイン評価との違いと、到達率を上げる確認・改善方法

「外部のメール配信システムを使っているのに、最近営業メールの到達率が悪い…」ことはありませんか?メールが届くかどうかは、システム会社が持つ「IPレピュテーション(送信サーバーの信用)」と、自社が持つ「ドメインレピュテーション(差出人の信用)」の掛け合わせで決まります。

本記事では、IP評価の仕組みと確認方法、そして「システム会社任せ」にせず自社で到達率を劇的に改善するための具体策を分かりやすく解説します。

営業メールを一斉送信する際、多くの企業は外部の「メール配信システム」を利用します。

しかし、「有名なシステムを使っているから、メールは100%確実に届くはずだ」と安心していると、思わぬ落とし穴にハマります。

GmailやOutlookなどの受信側は、「誰が送ってきたか(ドメイン)」だけでなく、「どのシステム(IPアドレス)を使って送ってきたか」も厳しく監視しています。このシステムの通信所(IPアドレス)に対する信用スコアが「IPレピュテーション」です。

本記事では、専門用語を極力省き、IPレピュテーションの仕組みと、外部システム利用者が絶対に知っておくべき「到達率を上げるための鉄則」を解説します。

目次

IPレピュテーションとは?(仕組みと基礎知識)

インターネット上のすべてのサーバーには、「IPアドレス(例:192.168.1.1)」という住所のような番号が割り当てられています。

メール配信システムを使ってメールを送る際、そのメールはシステム会社が所有するサーバー(IPアドレス)から発信されます。

受信側のサーバー(Gmailなど)は、このIPアドレスに対して「過去に迷惑メールを大量に送ってきた前科はないか?」という信用スコアをつけています。

これがIPレピュテーションです。

- スコアが高い(High): 安全なIPだ。受信トレイに直行させよう。

- スコアが低い(Low / Bad): 過去にスパムを送ってきた危険なIPだ。迷惑フォルダに入れるか、ブロックしよう。

外部システム利用者は「IPを直接管理できない」

ここで重要な事実があります。

自社でサーバーを構築していない限り、IPアドレスは配信システム会社の持ち物であり、あなた自身で直接変更したり、設定をいじったりすることはできません。

しかし、「じゃあ自分たちには関係ないや」というのは大きな間違いです。なぜなら、あなたの送るメールの質(リストの綺麗さなど)が、そのIPの点数を上げ下げしてしまうからです。

ドメインレピュテーションとの違い

メールの到達率を語る上で、もう一つ重要なのが「ドメインレピュテーション」です。

この2つの違いを「手紙の配達」に例えて比較してみましょう。

| 種類 | 手紙に例えると… | 管理している人 |

|---|---|---|

| IPレピュテーション | 「配達業者(トラック)」の信用。 この運送会社は、いつも怪しい荷物を運んでいないか? |

メール配信システム会社 (利用者は直接いじれない) |

| ドメインレピュテーション | 「差出人の名前」の信用。 (@以降の会社名)。この人は、いつも良い手紙を書いているか? |

あなた自身(自社) (自分の努力で改善できる) |

現代は「ドメイン評価」が圧倒的に重要

昔は「どのIPから送られてきたか」が最も重視されていました。しかし現在は、GmailやMicrosoftのセキュリティが進化し、「IPがどうであれ、差出人(ドメイン)の信用が一番大事」という仕組みに変わっています。

つまり、どれだけ高価で優秀な配信システム(良いIP)を使っても、あなた自身のドメイン評価が低ければ、メールは迷惑フォルダ行きになるのです。

▶ 関連記事:ドメインレピュテーションとは?確認方法と上げ方を徹底解説

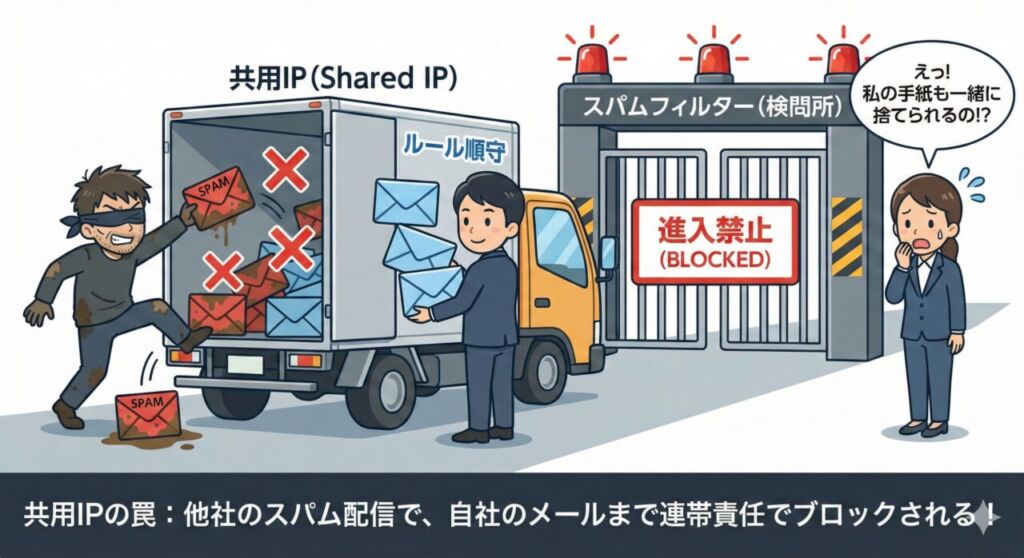

外部システムでIP評価が下がる原因「共用IPの罠」

外部のメール配信システムを使う場合、大きく分けて「共用IP」と「専用IP」の2種類があります。到達率が安定しない原因の多くは、この「共用IP」にあります。

安価な配信システムで使われる「共用IP」では、どれだけ自社がルールを守っていても、同じIPを使う他社の悪質な配信によって連帯責任でブロックされるリスク(IPレピュテーションの低下)が潜んでいます。

共用IPとは?(連帯責任リスク)

多くの一般的な配信システム(月額数千円〜数万円のもの)は、1つのIPアドレスを何十、何百という別の企業と「シェア(共有)」して使っています。これが共用IPです。

もし、同じIPを使っている「見知らぬ他社」が、スパムメールを大量に送ったり、古いリストを使ってエラーを連発させたりするとどうなるでしょうか?

受信側は「このIPは危険だ」と判断し、IPレピュテーションを下げます。その結果、ルールを守って真面目に配信しているあなたのメールまで、連帯責任で迷惑メール扱いされてしまうのです。

自社の「悪いリスト」がIPを汚すことも

逆に、あなた自身が「古い名刺データ」や「Webからツールで自動収集したアドレス」に一斉送信し、エラー(バウンス)を大量に発生させた場合、あなたが使っている配信システムのIP評価を汚すことになります。

悪質な場合は、システム会社から「アカウント停止(強制解約)」の措置を受けることもあります。

自社のIP・ドメインレピュテーションを確認する方法

「今、自分たちが使っているIPやドメインの評価はどうなっているのか?」を知るためには、以下の無料ツールが役立ちます。

- Google Postmaster Tools:

Googleが提供する公式無料ツールです。自社ドメインを登録すると、Gmail宛てに送ったメールの「IPレピュテーション」と「ドメインレピュテーション」の両方を(High / Medium / Low / Bad)の4段階で確認できます。 - Talos Intelligence(Cisco):

配信システムから送られてきたメールの「送信元IPアドレス」を調べてこのサイトに入力すると、そのIPが世界的にどう評価されているか(Good / Neutral / Poor)を確認できます。

外部システム利用者が到達率を上げる3つの対策

① リストの徹底的な掃除(最重要)

IP・ドメイン問わず、評価を下げる最大の原因は「存在しない宛先(エラー)」と「スパムトラップ(おとりアドレス)」への送信です。

配信システムにリストを入れる前に、必ず古いアドレスを削除し、エラーになったアドレスには二度と送らない仕組み(クリーニング)を徹底してください。これだけで評価は劇的に改善します。

② 「専用IP」または「管理の行き届いた配信代行」を使う

共用IPの「連帯責任」を避けるには、自社専用のIPをもらうオプションを契約するか、リスト品質の管理が徹底されている配信代行サービスを利用するのが確実です。

当社の営業メール配信代行では、20万件以上の「過去にエラーや苦情が出たブラックリスト」を事前に除外してから配信します。そのため、配信システム(IP)の評価が常に高く保たれ、一般の共用システムでは実現しにくい「到達率98%」を維持しています。

③ 送信ドメイン認証(SPF/DKIM/DMARC)の設定

システム会社から「DNS(ドメイン設定)にこの文字列を追加してください」と指示される設定です。これをサボると、受信側から「なりすまし」と判定され、どれだけIPの評価が高くてもメールは届きません。必ず自社のIT担当者と連携して設定を完了させてください。

▶ 関連記事:SPF・DKIM・DMARCの設定方法を分かりやすく解説

まとめ|IPは借り物、ドメインは自社の資産

IPレピュテーションは「配信システムの信用」であり、ドメインレピュテーションは「自社の信用」です。

外部のメール配信システムを使っている場合、IPはあくまで借り物ですが、その借り物を綺麗に使う(=質の良いリストで送る)ことが、結果的に自社のドメイン評価を高め、営業メールの成功につながります。

- 古いリストや無差別な配信は絶対にやめる(IPを汚す原因)。

- 共用IPで到達率が悪いなら、専用IPや配信代行への乗り換えを検討する。

- SPF・DKIM・DMARCの認証設定は必ず行う。

「自社のリストが古くて不安…」「システムの乗り換えを検討している」という企業様は、リストクリーニングから安全な配信まで一括でお任せいただけるFAXDM屋の配信代行サービスをご検討ください。

👉 あわせて読みたい:メール到達率を上げる技術

よくある質問(FAQ)

Q1.IPレピュテーションとドメインレピュテーション、どちらを優先して対策すべきですか?

A.現代のメールセキュリティにおいては、「ドメインレピュテーション(自社の信用)」が圧倒的に重要です。IPがどれだけ優秀でも、ドメイン評価が低ければメールは届きません。まずは自社のリストクリーニングと、迷惑メール報告をされない誠実な配信を優先してください。

Q2.有名なメール配信システムを使えば、IPレピュテーションは気にしなくて大丈夫ですか?

A.いいえ、安心できません。安価なシステムは「共用IP」を使っているため、他の利用者が悪質な配信をすると、連帯責任であなたの到達率も落ちるリスクがあります。到達率を重視するなら「専用IP」のオプションや、リスト管理が厳しい(他社に汚されない)配信代行会社の利用をおすすめします。

Q3.自社のIPレピュテーションを確認する方法はありますか?

A.Googleが提供する無料ツール「Google Postmaster Tools」に自社ドメインを登録することで、Gmail宛てのIPおよびドメインのレピュテーション(信用スコア)を確認することができます。

Q4.IPレピュテーションが下がる一番の原因は何ですか?

A.最も評価を下げるのは、受信者から「迷惑メール報告(苦情)」をされることと、存在しない宛先(エラー)やスパムトラップに大量送信してしまうことです。配信リストの鮮度を保つことが最大の防御策になります。

Q5.システム会社から「SPF・DKIMの設定をしてください」と言われましたが、難しくて放置しています。問題ありますか?

A.大問題です。現在、GmailなどはSPF・DKIMが設定されていないメールを「なりすましのスパム」とみなし、問答無用でブロックまたは迷惑フォルダに入れます。到達率に直結するため、必ず社内のシステム担当者に依頼して設定を完了させてください。

この記事の執筆にあたり参照した公式ガイドライン・技術仕様

- Google Workspace 管理者ヘルプ:

メール送信者のガイドライン(IPアドレスの要件と共有IPの注意点) - Google Workspace 管理者ヘルプ:

Postmaster Toolsを使用したIPレピュテーション(送信元IPの評価)の確認 - Microsoft 365 Defender:

外部送信者向けのトラブルシューティングとIPのブロック解除

Comment