電博とは?電通・博報堂の違いと広告業界の構造をわかりやすく解説

電博とは?広告業界を支えてきた二大巨頭

電博の意味と由来

「電博」とは、「電通」と「博報堂」を一緒に指す略語です。 広告業界では二大代理店を表す言葉として広く使われています。もともとは業界関係者の間で自然発生的に使われはじめ、やがてマスコミやビジネス誌でも用いられるようになりました。

日本の広告市場において、この2社が占めるシェアは非常に大きく、長年にわたりテレビ・新聞・雑誌・ラジオといったマスメディア広告を中心に、広告費の大部分を扱ってきました。「電博=広告の中心」という認識が、業界の常識として根づいてきたのです。

電通・博報堂の位置づけと売上規模

電通グループは、世界的にも有数の広告代理店ネットワークを持ち、国内外のクライアントに統合マーケティングサービスを提供しています。その売上規模は、広告業界全体のトップに位置し、官公庁や大企業のキャンペーンを多く手がけています。

一方、博報堂DYホールディングスは「生活者発想」という理念を掲げ、より人間の感性や文化に根ざした広告づくりで知られています。グループ全体ではクリエイティブ部門の評価も高く、ブランド構築やデザイン思考に強みを持っています。

両社を合わせると、日本の広告市場の過半数を動かしてきた存在といえるでしょう。この圧倒的な影響力が「電博」という呼び名を定着させた背景です。

電博が築いた広告業界の構造

電博は、単なる代理店ではなく「広告エコシステムの中心」として機能してきました。企業(広告主)とメディア(新聞・テレビ・Webなど)の間を仲介し、企画・制作・出稿を一括して担う総合代理店モデルを確立しました。

この仕組みは、広告主にとっては効率的である一方、代理店の影響力を非常に強める結果にもなりました。特にテレビCMや新聞広告が主流だった時代、電博を通さずに大規模なキャンペーンを行うことはほぼ不可能だったのです。

しかし現在では、SNSやメール、動画、オウンドメディアなど、企業が自ら発信できるチャネルが急速に広がっています。この変化が「電博依存」から「自社発信」への流れを生み出しました。

電通と博報堂の違いと強み

電通の特徴:統合力とスケールの大きさ

電通は、国内最大級の広告代理店として、戦略立案からメディアバイイング、イベント運営、データ分析までを一気通貫で行える体制を持っています。 特に官公庁や大企業の案件に強く、テレビCM、新聞広告、スポーツイベント、国際的なプロモーションなど、多様な領域をカバーしています。

また、グローバル展開にも積極的で、海外のデジタルエージェンシーを多数傘下に持ち、世界規模で統合マーケティングを提供しています。

電通の強みは「情報と媒体を総合的にコントロールできる点」にあり、戦略の全体像を俯瞰して調整できる点で他社を大きくリードしています。

博報堂の特徴:生活者発想とブランド構築力

博報堂は「生活者発想」という理念を掲げ、人間の感情や価値観を中心に広告を設計します。 電通が「データと構造」で動かすタイプだとすれば、博報堂は「感性と共感」でブランドを育てるタイプといえます。

企業メッセージを単なる宣伝ではなく、消費者の暮らしや文化に溶け込ませることを重視しており、表現やデザインの質にも定評があります。

ブランディング、デザイン戦略、感性マーケティングといった分野での存在感は強く、商品や企業の物語を形にする力に優れています。

得意領域・社風・プロジェクト体制の比較

| 比較項目 | 電通 | 博報堂 |

|---|---|---|

| 主な強み | 統合力・データ分析・運営力 | 感性・クリエイティブ・ブランド構築 |

| 得意領域 | 官公庁・大企業・マス広告 | 一般企業・文化系・デザイン領域 |

| 手法 | ロジカル・システマチック | 生活者発想・感性アプローチ |

| 社風 | 組織的・計画重視 | 柔軟・チーム重視・文化志向 |

| 海外展開 | グローバルネットワークが広い | 国内市場中心・ブランド重視 |

両社は日本の広告文化を互いに刺激し合いながら進化させてきました。一方で、デジタル化が進む現在では、こうした「電博型」だけでなく、自社で直接顧客にメッセージを届ける企業も急増しています。

電博の時代から自社発信の時代へ

広告代理店依存の時代:電博が支配した構造

長らく日本の広告業界では、企業が広告を出す際には「電通や博報堂を通す」のが当然でした。テレビや新聞などのマスメディアは代理店経由でしか広告枠を扱えず、出稿や企画、制作、分析までを一括で任せる構造が確立していたのです。

この仕組みは、効率性とスケールの面で優れていましたが、広告主にとってはコストが高く、スピードや柔軟性にも制限がありました。特に中小企業やスタートアップにとって、「代理店を通さなければ広告が出せない」環境は大きなハードルでした。

インターネットの普及がもたらした転換点

インターネットの普及によって、広告の世界は劇的に変わりました。Google広告やSNS広告、メール配信、ウェブサイト運営など、企業が自ら顧客に直接アプローチできる手段が次々と登場したのです。

特に2000年代以降、検索エンジン広告(リスティング広告)やコンテンツマーケティングが台頭し、電博が独占していた「メディア枠」という概念が崩れました。

企業は、広告代理店を介さなくても、自社の商品やサービスを見込み客に届けられるようになりました。

この流れは、広告の「民主化」とも呼ばれます。

かつては数千万円単位の費用が必要だった認知施策が、今では数千円からでもスタートできる時代になったのです。

中小企業に広がる「自社発信型マーケティング」

今では中小企業でも、電博のような戦略的マーケティングを自社で実践できます。SNS投稿やメール配信、FAXDM、Webサイト更新など、自分たちの言葉で顧客に伝える手段が揃っています。

たとえば、FAXDMや営業メールは「企業担当者に確実に届く」メディアとして再評価されています。これらは、広告のようにクリック課金や出稿料がかからず、顧客データを資産として蓄積できるのが大きな強みです。

一方で、自社発信には「戦略性」と「継続性」が欠かせません。誰に・何を・どんな順序で伝えるかを整理しなければ、単なる一方的な発信に終わってしまいます。ここにこそ、電博が培ってきた企画構成力を応用する価値があります。

広告代理店依存から自立する3つのステップ

自社での情報発信を成功させるには、段階的に進めることが大切です。 以下の3ステップを意識することで、代理店に頼らずとも安定した集客基盤を築けます。

| ステップ | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ① 自社メディアの整備 | ホームページ・ブログ・メール配信基盤を整える | 情報を自社ドメインで発信できる環境をつくる |

| ② データに基づく改善 | 配信結果やアクセス解析をもとに内容を最適化 | 感覚的ではなく、数字で成果を判断する |

| ③ 継続的な関係づくり | 顧客リストや配信履歴を資産化し、信頼を積み上げる | 単発の広告ではなく、リピートと紹介につなげる |

この流れを確立できれば、広告費に依存せずに自社の顧客資産を直接育てることが可能になります。

電博が持つ「戦略の設計力」を小さな規模に落とし込み、自社発信に活かすことが、これからのBtoB営業の基本方針といえるでしょう。

まとめ:自社発信は次の時代の電博型マーケティング

電博が長年培ってきた広告ノウハウは、単なる大企業向けの仕組みではありません。「誰にどう伝えるか」という本質は、どんな企業にも共通します。

中小企業にとって、自社で発信するということは、広告の主導権を自ら取り戻すことです。メール、FAX、SNS、ウェブ——これらの発信を戦略的に組み合わせれば、電博に頼らずとも自分たちのブランドを築くことができます。

この動きこそ、まさに「電博の時代から自社発信の時代」への転換点です。次章では、電博の発想を中小企業がどう応用できるのか、その具体策を見ていきます。

電博を利用する企業と、自社発信企業の違い

広告代理店を活用する企業の特徴

電通や博報堂などの広告代理店を利用する企業は、主に大企業や全国展開するブランドが中心です。テレビCMや新聞広告など、大規模な露出を目的としたキャンペーンを実施し、「広く認知を獲得すること」を最優先にしています。

広告代理店を使うメリットは、企画から制作、メディア選定、効果測定までを一貫して任せられる点です。専門チームが最適な戦略を立て、ブランドイメージをコントロールしてくれるため、一定の品質とスケールが保証されます。

しかし、これには大きな予算と時間が必要です。1本のCM制作や全国キャンペーンには数千万円単位の費用がかかることもあり、即効性よりも「長期的なブランド価値形成」が主な目的となります。

自社発信企業の特徴とメリット

一方、自社発信型の企業は、広告代理店に依存せず、自社の顧客データをもとに直接アプローチします。メール、FAXDM、Webサイト、SNSなどを活用し、「自分たちの声」でターゲットに届けるスタイルです。

この手法の最大の利点は、コストとスピードです。広告出稿費をかけずに情報を発信でき、内容の修正や改善も即日対応が可能。また、配信履歴や反応データを自社に蓄積できるため、売れる仕組みを社内に残せる点が大きな強みです。

さらに、発信の自由度が高く、商品やサービスの魅力をリアルタイムで伝えられます。たとえばFAXDMでは営業リストに直接アプローチでき、開封率が高いため、BtoB企業にとって効率的な顧客接点を築く手段として注目されています。

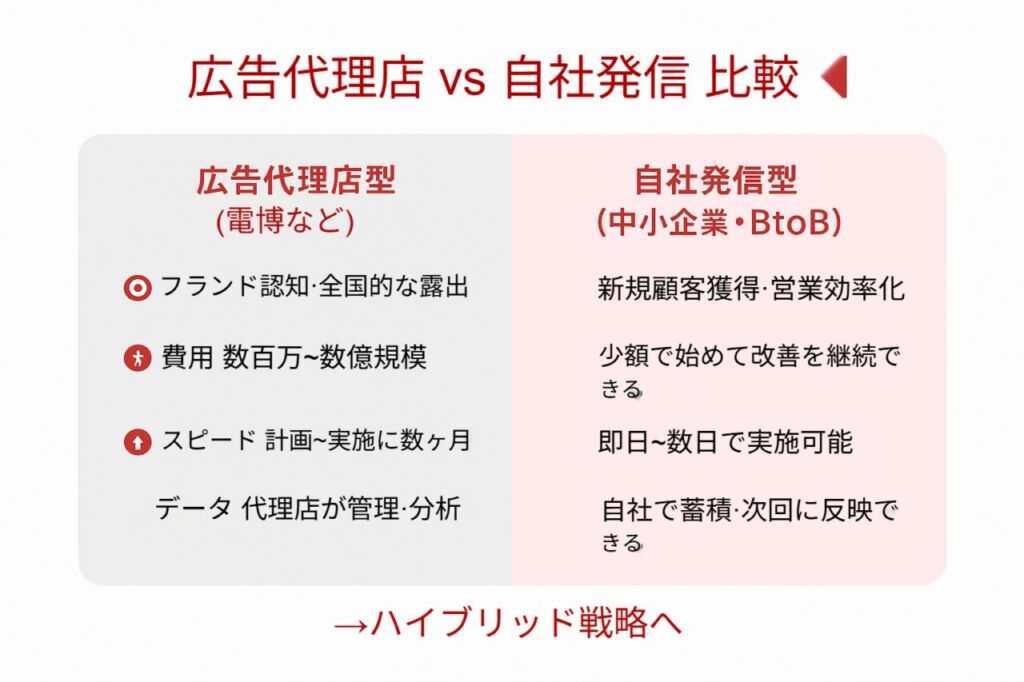

目的・コスト・スピードの違い

以下の表は、電博(広告代理店)を利用する企業と、自社発信型企業の主な違いを比較したものです。

| 比較項目 | 電博を利用する企業 | 自社発信を行う企業 |

|---|---|---|

| 目的 | ブランド認知・全国的な露出 | 新規顧客獲得・販路拡大 |

| 広告予算 | 数千万〜数億円規模 | 数万円〜数十万円で運用可能 |

| 媒体・手段 | テレビ・新聞・屋外・雑誌など | メール・FAX・Web・SNSなど |

| スピード感 | 計画から実施まで数ヶ月 | 即日〜数日で発信可能 |

| データの蓄積 | 代理店に依存する | 自社で分析・再利用できる |

| 主な担当者層 | マーケティング部門・広告宣伝部 | 営業部門・経営者層 |

中小企業が目指すべきバランス型戦略

「電博型」と「自社発信型」はどちらが優れているというものではありません。 重要なのは、自社の規模や目的に合わせて最適なバランスを取ることです。たとえば、認知拡大にはWeb広告やPRを使いながら、見込み顧客にはメールやFAXDMで直接的にアプローチする。つまり「広く見せる戦略」と「確実に届ける戦略」を両立させることが理想です。

特にBtoBビジネスでは、最終的な意思決定者に届くチャネルの確保が重要です。

その点で、リスト型のメール配信やFAXDMは今もなお高い効果を持っています。

広告代理店の知見を取り入れつつ、自社でコントロールできる集客構造を作ることが、今後の競争力につながります。

まとめ:発信の主導権を自社に取り戻す

電博を活用する企業は、ブランド規模を生かした認知戦略を展開しています。一方、自社発信企業は、データを自分たちで握り、顧客と直接つながることを重視しています。

中小企業にとって大切なのは、「代理店の力を借りる」ではなく、「代理店の発想を取り入れる」こと。そのうえで、限られたリソースを最大化する仕組みを構築することです。

広告代理店のような大規模展開を目指す必要はありません。自社の強みを理解し、顧客と直接向き合う発信を積み重ねることが、次の時代の電博的マーケティングにつながります。

中小企業が「電博的な発想」を活かす方法

「電博的発想」とは何か

電博が長年積み上げてきた広告ノウハウの根底には、単なる広告出稿ではなく「人とブランドを結ぶ設計思想」があります。 この“電博的発想”とは、次のような考え方に集約されます。

- 全体を設計する視点:広告だけでなく、商品・顧客・流通まで一貫して考える。

- 生活者視点:顧客の「欲しい」ではなく「なぜ欲しいのか」を理解する。

- 長期的なブランド形成:短期効果ではなく、信頼を積み上げる姿勢。

中小企業であっても、この考え方を取り入れるだけで「伝わる発信」へと変わります。重要なのは、大企業のスケールを真似ることではなく、思考の筋道を応用することです。

ブランドを軸にした一貫性ある発信

電博の最大の強みは、どんな広告でも「ブランド軸」をぶらさないことです。この考え方は、中小企業でも十分に実践できます。

たとえば、メールやFAXDMを送る際も、「価格訴求」や「新商品案内」だけで終わらせず、自社の理念・信頼性・顧客への姿勢を一貫して伝えることで、メッセージの厚みが増します。

ブランドを軸にした発信は、一度きりのキャンペーンではなく、「この会社だから信頼できる」という印象を積み重ねます。その結果、短期的な反応率だけでなく、長期的な顧客ロイヤルティ向上にもつながります。

顧客心理を踏まえたコピー設計

広告代理店では、ターゲットの心理段階に合わせたコピーを徹底的に研究します。中小企業でも、次の3段階を意識するだけで、営業メールやFAXDMの成果が大きく変わります。

| 段階 | 顧客の心理 | 効果的な伝え方 |

|---|---|---|

| ① 興味段階 | 「知らなかった」「ちょっと気になる」 | キャッチコピーで“自分ごと化”させる |

| ② 比較検討段階 | 「他社と比べてどうか?」 | 具体的な事例・数字・安心要素を示す |

| ③ 決定段階 | 「最後の一押しが欲しい」 | 限定性・即行動のメリットを提示する |

このように、顧客の“感情の流れ”に合わせてコピーを設計すると、同じ内容でも反応率が2倍以上変わるケースも珍しくありません。まさに、電博が得意とする「心理設計」を小規模にも応用する発想です。

データ活用と改善サイクル(PDCA)の導入

電博は常に広告効果を数値化し、次の戦略に反映させています。中小企業でも「配信した結果を分析→改善→再配信」という流れを仕組み化することで、広告代理店に近い精度でマーケティングを運用できます。

たとえば、

- メールの開封率・クリック率を毎回記録する

- FAXDMでの問い合わせ件数を都度集計する

- 反応データをExcelやCRMに蓄積して顧客傾向を分析する

このように仮説と検証を繰り返すことで、費用をかけずに成果を最適化できます。最初は小さな数値でも、半年・1年と継続すれば、立派な顧客資産となります。

中小企業が実践できる「電博思考」3ステップ

実際に電博的発想を中小企業が取り入れる場合、次の3ステップで考えると効果的です。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 設計する | 誰に・何を・どう伝えるかを明確にする | “広げる”より“届く”を意識する |

| ② 実行する | メール・FAX・Web・SNSなどで発信 | スモールスタートでも継続が鍵 |

| ③ 検証する | 反応データを収集し、改善策を導く | 数値で判断し、勘に頼らない |

このループを継続できる企業は、少人数でも大手に負けない発信力を持ちます。「自社発信+データ改善」は、現代版の“ミニ電博戦略”とも言えるでしょう。

まとめ:戦略を小さく、思考は大きく

中小企業が電博的発想を活かす最大のポイントは、「考え方を借りて、規模を絞る」ことです。すべてを真似る必要はなく、自社のリソースに合わせて戦略を小さく運用すれば十分です。

たとえば、月に1回のFAXDM配信や、週1回のメール配信でも、ブランド軸を意識し、データを蓄積して改善を繰り返せば、確実に成果は積み上がります。

電博の発想とは、「伝える前に考える」「数値で判断する」「顧客の感情を読む」こと。この3つを習慣化できれば、中小企業でも広告代理店のように“戦略的に動く”ことができます。

まとめ:「電博を知る」ことは広告の本質を知ること

電博が築いた広告の原点

電通と博報堂が支えてきた「広告の時代」は、日本の経済成長とともに歩んできました。マスメディアを中心に、企業が社会へメッセージを発信し、人々の行動や価値観を変える、それが「電博」が担ってきた役割です。

広告の目的は、単に売ることではなく「伝わること」。電博が培ってきたノウハウは、時代が変わっても「相手の心を動かすコミュニケーション」という本質的な部分で共通しています。

デジタル時代も変わらない伝える力

SNS、メール、FAX、動画など、発信手段は多様化しましたが、結局のところ求められるのは「伝える力」です。どんなにツールが進化しても、顧客の心を動かすには、相手を理解し、適切な言葉とタイミングで届けるという原則は変わりません。

これは、電博が何十年にもわたり実践してきた考え方と同じです。たとえば、コピーライティング、ブランドメッセージ、キャンペーン設計などの基本構造は、中小企業のメール配信やFAXDMでもそのまま応用できます。

中小企業が学ぶべき「電博の3原則」

電博の発想を中小企業が取り入れる際に、特に役立つ3つの原則があります。

| 原則 | 内容 | 中小企業での応用例 |

|---|---|---|

| ① 一貫性 | すべての発信をブランド軸で統一する | メール・FAX・Webの文調やデザインを統一 |

| ② 生活者視点 | 顧客の感情や背景を読み取って提案する | 営業文を“売り込み”ではなく“気づき提供”に変える |

| ③ 改善志向 | 結果をデータで検証し、次へ反映する | 配信反応率を分析し、見出しや訴求を改善 |

この3つの軸を日常業務に落とし込むだけで、広告代理店のような思考が社内に根づきます。そして、外部に頼らずとも「自分たちで発信を磨ける」企業体質が育ちます。

「電博的発想×自社発信」で生まれる新しい価値

電博が得意とする戦略設計力と、中小企業が持つ“機動力と現場感”を組み合わせることで、これからの時代に合ったマーケティングが実現します。

たとえば:

- 大手のように広告枠を買うのではなく、メールやFAXで顧客と関係を築く

- 大規模調査をせずとも、反応データを小さく積み上げて改善する

- 外注ではなく、自社の言葉でブランドを語る

これらはすべて「電博的発想」を自社のスケールで実践することです。広告費を抑えながらも、伝える力とブランドの信頼を育てる戦略と言えます。

まとめ:電博の思想を自社の文脈で活かす

「電博」と聞くと、大企業の専売特許のように感じるかもしれません。しかし、電博の本質は「仕組みを作り、人の心を動かす」ことにあります。

この本質は、メールでもFAXでもSNSでも変わりません。むしろ、今の時代は中小企業こそ、スピードと柔軟性を武器に「電博的思考」を活かせる立場にあります。

発信の目的を売るから伝えるへ。

広告を費用ではなく資産へ。

この意識転換こそが、これからの企業に求められるマーケティングの進化です。

電博の思想を理解し、自社の現場に合わせて応用する。それが、時代に左右されない強いブランドづくりの第一歩となります。

よくある質問(FAQ)

電博とは何ですか?意味と由来を教えてください

「電博」は、電通と博報堂をまとめて指す業界の略称です。日本の広告市場で長く中心的役割を担ってきた二社を端的に表す呼称として浸透しました。

電通と博報堂の違いは何ですか?どちらに強みがありますか

電通は統合力とスケール、博報堂は生活者発想とクリエイティブが強みと語られる傾向があります。目的や案件規模によって適性が異なるため、一概な優劣ではありません。

なぜ「二大代理店」と呼ばれるのですか

歴史的にテレビ・新聞などのマス媒体を中心に大規模キャンペーンを多数取り扱い、市場での影響力や実績が突出していたため二大代理店と称されてきました。

中小企業が電博と付き合うべきケースはありますか

広域なブランド認知や大型イベント、官公庁案件など、大規模で複雑な統合プロジェクトでは電博の総合力が有効です。一方、限定的なターゲットへの継続接点づくりは自社発信でも実現可能です。

「自社発信」と電博活用の違いと使い分けは

電博活用はマス認知やブランド統制に強みがあり、自社発信はコスト効率やスピード、データ蓄積に優れます。目的別に併用し、広く見せる施策と確実に届く施策を組み合わせるのが効果的です。

BtoBではメールやFAXDMが有効と聞きますが、電博施策とどう併用すべきですか

上流でPR・広告で関心を形成し、下流でメールやFAXDMにより意思決定者へ直接リーチして案件化を促進します。上流での露出と下流での接点設計をつなげる導線設計が鍵です。

自社発信を始める際の最初のKPIは何にすべきですか

到達率・開封率・クリック率・返信/問い合わせ率などの一次反応をKPI化し、件名や訴求のABテストで改善します。最終指標(成約・商談化)は四半期単位でモニタリングします。

予算観はどう考えればよいですか

マス広告は制作・出稿に高額な費用と工期が必要になりがちです。自社発信は小さく始めて改善を重ねやすく、費用対効果の検証が行いやすいのが利点です。

「電博的発想」を中小企業が取り入れるコツは

ブランド軸の一貫性、生活者視点のコピー、データに基づく改善の3点を、小さく速く回すことです。月次の配信と四半期の見直しを定例化すると成果が安定します。

就活や業界研究で「電博」という用語を使うときの注意点は

略称は便利ですが、両社の文化や強みの違いを理解した上で具体例とセットで語ると誤解が少なく、面接や議論でも説得力が増します。

参考情報・出典リスト

- 電通グループ株式会社 公式サイト(企業情報・統合報告)

- 博報堂DYホールディングス 公式サイト(企業情報・IR資料)

- 宣伝会議・広告業界関連特集(広告市場・代理店動向)

- 日経クロストレンド「広告代理店ランキング」

- 日本広告業協会(JAAA)公表データ・年次報告

- 総務省・経産省「情報通信白書」「メディア利用動向調査」

- 業界専門メディア note・PR TIMES・AdverTimes などの関連特集

(2014年に掲載した記事を15年21年25年に加筆修正更新したものです)

Comment