相互リンクの正しい理解:BtoBサイトでの安全な使い方と代替施策

「相互リンク」という言葉は昔からSEO対策でよく聞かれますが、そもそも何を意味するのか、どんな仕組みなのかを正確に理解している人は少なくありません。ここでは、初心者でもイメージしやすいように相互リンクの基本を整理します。

💡要約:リンクの相互紹介が信頼の証にもリスクにもなる。

pixabay画像

相互リンクの定義と基本概念

相互リンクとは、2つ以上のWebサイトがお互いのページにリンクを設置し合う行為を指します。たとえば、A社のサイトからB社のサイトにリンクを張り、同時にB社のサイトにもA社へのリンクを設置するという形です。この仕組み自体は単純ですが、SEOの世界では非常に重要な意味を持ってきました。

検索エンジンは長らく「多くのサイトからリンクされている=信頼されている」と評価してきました。そのため、サイト運営者同士が協力してリンクを交換し、検索順位を上げようとする動きが広がったのです。しかし、Googleは次第に人工的なリンク構築を見抜くようになり、現在では相互リンクの質と文脈が重視されています。

ここで大切なのは、「SEOのためのリンク」ではなく「ページを見ているユーザーのためのリンク」という考え方です。ビジネスパートナーや関連サービスなど、自然な関係で結ばれた相互リンクは今でも十分に意味を持ちます。

相互リンクと被リンクの違い

相互リンクは互いにリンクする形であり、双方向リンクとも呼ばれます。一方、被リンクは他のサイトから自分のサイトへリンクされることを指します。つまり、被リンクの中に「相互リンク」も含まれるイメージです。

被リンクはSEOの基本要素であり、自然に増える被リンク(自然発リンク)は非常に評価されます。しかし、相互リンクの場合は「お互いの合意に基づいてリンクした」という意図が見えるため、検索エンジンはその自然さを慎重に判断します。

BtoBの文脈では、たとえば次のようなケースで相互リンクが成立します。

- 協業している企業同士で相互紹介ページを設ける

- 業界団体と会員企業の間でリンクを掲載する

- イベント・セミナー共催者のサイトを相互に掲載する

このように、信頼関係に基づくリンクは自然で有益ですが、単なるSEO目的のリンク交換は逆効果になることを理解しておきましょう。

相互リンクの仕組みと目的

相互リンクは、互いのWebサイトにリンクを貼り合うことで、検索エンジンや訪問者に「信頼性」や「関連性」を示す仕組みです。ここではその基本構造と、なぜ多くの企業や個人がリンクを交換してきたのか、その目的を整理します。

📘要約:リンクは“票”であり、信頼と関連性を伝える手段。

リンクはインターネットの信頼票

Googleの創業理念に「リンク=投票(vote)」という考えがあります。あるサイトが他のサイトへリンクすることは、「この情報は信頼できる」「参考になる」という推薦の意味を持ちます。そのため、多くのサイトからリンクを受けているページは「信頼度が高い」と判断され、検索順位が上がる仕組みです。

この考え方が、SEOの出発点であり、相互リンクもその一部として広まりました。特にブログ黎明期や企業サイトの初期SEOでは、「相互リンク集」や「おすすめリンクページ」が盛んに作られていました。つまり、互いに票を交換して検索順位を上げようとする動きです。

しかし、この手法は一時的には効果があったものの、やがてスパム的に悪用されるようになり、Googleはアルゴリズムで厳しく評価するようになりました。今日では、関連性と自然性がないリンクはむしろマイナス評価になります。

相互リンクの本来の価値は「人間の信頼関係」にある

リンクは単なるSEO要素ではなく、リアルな企業関係・信用関係の延長線にあるものです。

BtoBの現場では、以下のような自然な相互リンクが今も効果的です。

- パートナー企業・仕入先・協業先の紹介

- 共催セミナー・イベントページ間の相互掲載

- 業界メディアへの寄稿記事リンク

これらのリンクは、検索エンジンに対しても「実際の関係性がある」と理解されやすく、ビジネス上の信頼性を高める効果があります。したがって、現代のSEOでは「リンクをもらう」よりも、信頼される存在になることがリンクを生む源泉です。相互リンクもその信頼の証として機能するのです。

過去のSEOにおける相互リンクの位置づけ

2000年代のSEOでは、被リンク数が評価の中心でした。そのため、相互リンク集や大量リンク交換が盛んに行われましたが、今ではGoogleのアルゴリズムが進化し、単純なリンク量では評価されなくなっています。過去の背景を知ることで、なぜ“やり方を間違えると危険”なのかが見えてきます。

📊要約:昔は量重視、今は質と関連性が評価軸。

相互リンクが一時代を築いた理由

2000年代初期、Googleが登場した当時は「PageRank」という被リンクの数と質をもとにした評価指標が主流でした。この頃、リンクを多く集めたサイトが上位に表示される傾向があり、SEO業界では「被リンク=命」とまで言われていました。

そのため、企業や個人は相互リンク集を作り、互いにリンクを貼り合って「リンク数を水増し」する戦略を取りました。この時代には「相互リンク依頼メール」や「リンク交換掲示板」が活発で、SEO業者もクライアントサイトに大量の相互リンクを導入していました。

一時的に検索順位が上昇することもありましたが、Googleが内容の薄い相互リンク集を低評価し始めると、一気にトレンドは終焉します。「リンクの数」よりも「リンクの意味」が問われる時代に変化したのです。

Googleのアルゴリズム変化とペナルティ事例

2012年の「Penguinアップデート」によって、Googleは人工的なリンク操作を厳しく取り締まるようになりました。これにより、相互リンクや被リンク購入サイトの多くが順位を大幅に下げる結果となりました。

たとえば、

- 無関係な業種同士でリンクを張る

- リンク集ページを大量に作る

- アンカーテキストを過剰に最適化する

といった行為は、不自然なリンク操作としてペナルティ対象となります。現在では、関連性の高い信頼サイトからの自然なリンクだけがSEO効果を発揮します。つまり、相互リンクを行う場合も「ビジネス上の関係性」「ユーザーにとっての有用性」が前提条件となるのです。

BtoB企業でいえば、「協力企業・取引先紹介ページ」「実績紹介ページ」などで自然にリンクすることは、むしろ正当であり、検索エンジンもその意図を理解します。重要なのは「リンクを張る理由があるかどうか」です。

現在のGoogle評価とペナルティリスク

Googleは現在、「不自然なリンクの増加」を明確にペナルティ対象としています。相互リンクも、無関係なサイトや大量交換を行うとリンクスパムとして評価を下げられる危険があります。公式ガイドラインを引用しながら、安全ラインを見極めましょう。

⚠️要約:無関係な相互リンクはSEOに逆効果。

Googleの公式スタンス「リンクプログラム」への警告

Googleの「検索エッセンシャル(旧ウェブマスター向けガイドライン)」では、以下のように明記されています。

不自然なリンクの操作(PageRankを操作する目的でのリンク交換、または過剰な相互リンク)はスパム行為とみなされる。

不自然なリンクの操作(PageRankを操作する目的でのリンク交換、または過剰な相互リンク)はスパム行為とみなされる。

つまり、リンクを張る目的がSEO操作であると判断されるとペナルティ対象になります。

特に以下のようなケースは危険です。

- 無関係な業界のサイト同士でリンクを貼り合う

- 相互リンク集ページを大量に設置する

- 有料・報酬目的でのリンク交換

- 自動スクリプトで生成されたリンクページ

これらは「リンクネットワーク」と呼ばれ、アルゴリズムによって自動検出されます。現在のGoogleはAIによるパターン認識が進化しており、人工的なリンク構築はほぼ確実に見抜かれます。

ペナルティを受けるとどうなる?

ペナルティには主に2種類あります。

- 自動ペナルティ(アルゴリズム判定)

- 手動ペナルティ(人的審査)

Googleのシステムが不自然なリンクパターンを検出し、順位が徐々に下がります。

通知は届かないため、気づいたときにはアクセスが激減しているケースが多いです。

Googleの担当チームが直接審査し、「不自然なリンクが検出されました」というメッセージがSearch Consoleに届きます。

解除にはリンク削除・否認申請などの対応が必要で、数ヶ月かかることもあります。

BtoB企業にとっては、検索順位低下=リード獲得コストの増加を意味します。たった1ページのリンク交換が、全体の集客を下げるリスクになることを理解しておきましょう。

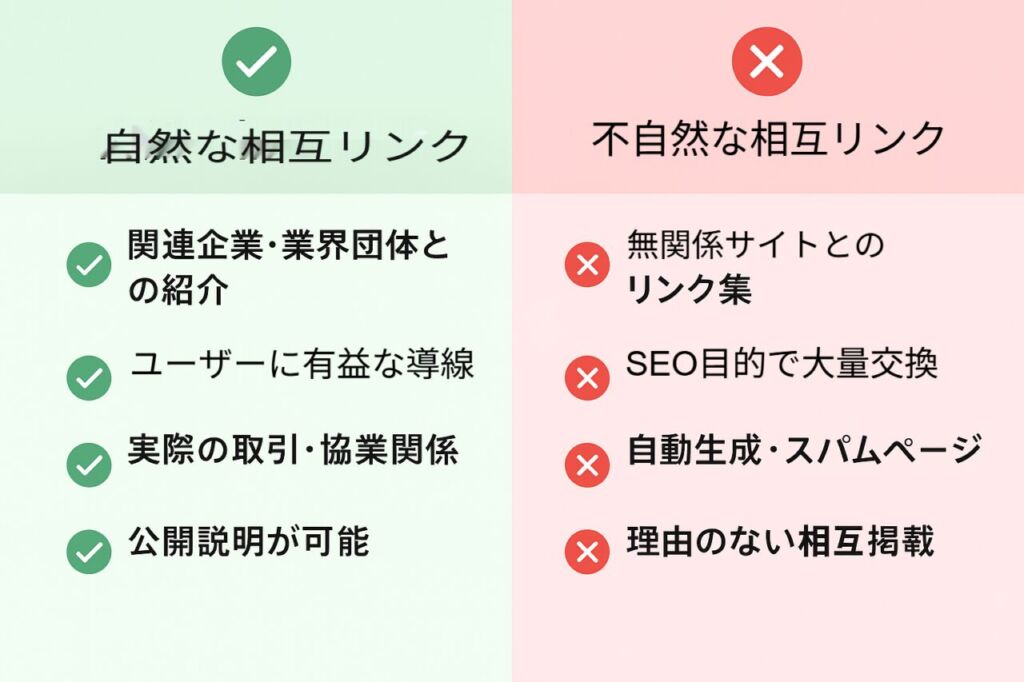

この3点を満たせば、相互リンクでも十分に自然な評価を得られます。「誰のために設置するか」を常に意識することが重要です。

安全で効果的な相互リンクのやり方

すべての相互リンクが危険なわけではありません。業界関連企業・パートナー企業・共同企画など、自然な関係性がある場合はむしろ信頼を高める効果があります。ここでは安全な相互リンクの実践方法を紹介します。

✅要約:関連性と透明性がポイント。

関連性の高い相手とだけリンクを結ぶ

安全な相互リンクの第一条件は「テーマの一致」です。たとえば、BtoBの営業支援サービスを提供する企業が、同じ業界のCRMツールベンダーやマーケティング会社とリンクを張るのは自然です。一方で、無関係な旅行ブログやエンタメサイトとの相互リンクは明らかに不自然です。

業界・地域・顧客層が重なる相手だけに限定することで、検索エンジンからも関連性の高い相互参照として正しく認識されます。これは、単に安全であるだけでなく、ユーザーにとっても有益な導線になります。

相互リンクページは「推薦・紹介」として作る

昔ながらの「相互リンク集ページ」ではなく、「パートナー紹介」や「協業企業一覧」といった形で、文章と文脈の中に自然にリンクを組み込みます。

たとえば次のような構成が理想です。

- 見出し:業務提携パートナー一覧

- 本文例:「当社は以下の企業様と協業し、BtoBマーケティングの最適化を支援しています。」

- 各企業名+ロゴ+公式サイトリンク(nofollow不要)

このように紹介の目的を明確にすれば、SEO的にも自然です。Googleは「関係性を説明しているリンク」はスパムとは見なしません。

片方向リンクにする選択肢もある

どうしても相互リンクが不安な場合は、一方通行リンク(片方向)にする方法もあります。

たとえば、A社の紹介ページにB社へのリンクを掲載しても、B社側からはリンクしない形です。

これでもユーザー導線としては十分効果があり、「リンクを目的としない自然な推薦」として評価されやすくなります。相手企業がメディア・顧客・協業先など、立場が異なる場合にはこの方法が無難です。

相互リンクページの作り方とHTML設定例

実際にリンクの見せ方のコツや、管理方法を紹介します。SEOのために貼るのではなく、信頼を示すために貼るという視点を意識しましょう。

💻要約:安全設定と適切なアンカーテキストで信頼性UP。

見せ方のデザインとコンテンツ構成

リンクを「テキストだけ」で並べると、古い相互リンク集のように見えてしまいます。現代的に見せるには、ロゴ・社名・短い説明文を添えるのが効果的です。

例:

| ロゴ | 企業名 | 紹介文 |

|---|---|---|

| 🏢 | 株式会社ABCマーケティング | デジタル広告運用・リード獲得支援を行う当社の協業パートナー企業です。 |

| 💼 | 株式会社XYZデータ | データクレンジング・CRM構築を支援いただいています。 |

また、相互リンクを行う相手にも同様の形式で掲載してもらうと、関連性+信頼性が両方向で補強されます。

相互リンクを安全に管理する3つのルール

1️⃣ リンク先を定期的にチェックする

削除・ドメイン変更・リダイレクトなどが発生した場合、404エラーを避けるために修正。

2️⃣ 過剰な数を避ける

相互リンクは5〜10件程度が目安。数より質を重視。

3️⃣ 相手のサイト評価を確認する

スパムサイトやアダルト・ギャンブル関連とのリンクは一発でリスク。

これらを守ることで、相互リンクは“信頼を見せる施策”として長期的に機能します。

相互リンクの代替となる被リンク獲得方法

「相互リンクがリスクなら、どうやって被リンクを増やせばいいのか?」そんな疑問を持つ担当者のために、自然な被リンクを得るためのコンテンツ戦略・PR記事・SNS連携などの手法を紹介します。

🌐要約:自然発リンクは“価値ある情報”が生む。

「自然発リンク」を得る3つの王道施策

被リンクの本質は「他人からの推薦」です。つまり、この情報は参考になると思われることが最も重要です。

特にBtoB企業の場合、次の3つの手法が有効です。

1️⃣ ナレッジコンテンツ(業界ノウハウ記事)

業界の課題・最新トレンド・データ分析など、専門的で独自性のある記事を発信します。

たとえば「FAXDM業界の市場動向」「特定電子メール法の最新解説」などは他社から引用されやすく、 自然な被リンクを誘発します。

2️⃣ オウンドデータ・調査レポート

自社独自の調査データを公開することで、ニュースメディアや他社ブログから引用リンクを得られます。データ提供元としての信頼が蓄積しやすく、PRにもつながります。

3️⃣ 無料ツール・テンプレートの提供

「営業メールテンプレート」「BtoB向けチェックリスト」など、業界関係者がシェアしたくなる素材を用意するのも効果的です。

このように、“役立つ情報を出す”ことが、結果的に安全で強いリンクを集める近道になります。

SNSとPR連携による間接リンク効果

被リンクはWeb上だけで完結するものではありません。近年では、SNSの拡散→メディア掲載→自然被リンク という流れが一般化しています。

たとえば、

- X(旧Twitter)やLinkedInで業界レポートを投稿

- 専門家やメディア編集者の目に留まり、記事引用される

- 結果として、自社サイトへの被リンクが増える

この間接リンク効果はSEOの観点でも非常に価値があります。相互リンクを増やすよりも、自然に拡散される土台を作ることを優先すべきです。

また、BtoB企業ではプレスリリース配信(PR TIMESなど)も有効です。掲載先メディアからリンクが張られることで、自然で高品質な被リンクが得られます。

企業間連携における相互リンクの活かし方(BtoB視点)

BtoBサイトでは「パートナー紹介」「共同事例」「協賛企業リンク」など、自然で信頼性のあるリンクが効果的です。実際の企業サイトを例に、ビジネス関係を可視化するリンク設計の考え方を紹介します。

🤝要約:信頼ネットワークを築く“自然な相互リンク”が理想。

協業・取引先リンクで「信頼の見える化」

BtoBでは、企業同士の信頼を可視化することが商談率アップにつながります。その一つの手段が「パートナー紹介ページ」や「導入企業事例ページ」です。

例:「当社は以下の企業様と連携し、BtoBマーケティング支援を行っています。」

といった形で、相手企業のロゴと公式リンクを掲載すれば、閲覧者に「信頼できる会社」という印象を与えられます。また、リンク先企業にとってもPR効果があり、双方にメリットがある自然な相互リンクになります。

このように、SEO目的ではなく企業信頼の証としてのリンクを意識することで、アルゴリズムにも評価され、ユーザーにも好印象を与える構成が実現します。

業界団体・メディア・共催セミナーの相互掲載

もう一つの自然な相互リンクの形が、「業界活動での相互掲載」です。

- 業界団体の会員紹介ページでリンク掲載

- セミナー・展示会での共催者間リンク

- 専門メディアへの寄稿・コラム掲載での著者紹介リンク

これらは企業活動の延長として自然に生まれるリンクであり、Googleもスパムとはみなしません。BtoB企業であれば、広報活動やコラボレーションを積極的に行うことで、結果的に健全な被リンクネットワークを構築できます。

「信頼リンク戦略」という考え方

従来のリンクビルディングではなく、BtoBでは「トラスト・リンク(信頼リンク)」という概念を意識するのが重要です。これは、「お互いのブランド価値を高め合うリンク設計」を指します。単なるSEOテクニックではなく、企業ブランディングの一部と考えるのが現代的です。

実際、リンク=関係性の証として扱う企業は増えており、誰から紹介されているかが評価軸になりつつあります。この発想を持つことで、相互リンクはリスクではなく資産になります。

Wikipediaページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E4%BA%92%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF

関連する質問

相互リンクは今でもSEOに効果がありますか?

限定的にあります。業界やテーマの関連性が高く、ユーザーに有益な紹介である場合に限りプラスです。数や形式だけを追う交換は逆効果です。

どんな相手なら相互リンクしても安全ですか?

協業・取引・共催など実体のある関係がある企業や団体です。読者が「なぜこの相手を紹介しているか」を説明できることが前提です。

相互リンクの件数はどれくらいが目安ですか?

5〜10件程度の少数精鋭を推奨します。ページ内の文脈で丁寧に紹介し、質と関連性を最優先にします。

nofollowは付けた方が安全ですか?

信頼できる相手の正式な紹介なら通常は不要です。広告・タイアップ・不確かな第三者情報にはnofollowやsponsoredの検討が有効です。

アンカーテキストはどう設計すべきですか?

企業名や公式ページ名など中立的で説明的な表現にします。過剰なキーワード最適化や同一フレーズの乱用は避けます。

相互リンク集ページは作っても大丈夫?

単なるリンク羅列は非推奨です。「パートナー紹介」「導入企業・共催実績」など文脈の中で概要説明+リンクに切り替えましょう。

順位が下がった・警告が来た場合の対処は?

Search Consoleで手動対策の有無を確認し、問題リンクの削除・否認を実施。併せて実績・PR・調査公開などで自然リンクを増やします。

片方向リンク(一方通行)にするのは有効?

有効です。無理に相互にせず、ユーザー導線として必要な側だけが紹介する形は自然でリスクが低い運用です。

相互リンクの代替となる被リンク獲得法は?

調査データ公開、事例・ホワイトペーパー、無料テンプレやツール提供、専門メディア寄稿、PR配信などが安全で効果的です。

運用時の点検ポイントは?

相手先の健全性、リンク先の生存(404/リダイレクト)、紹介文の妥当性、件数の適正、広告表示の有無を定期チェックします。

📖 参考情報・出典リスト

- Google 検索セントラル「リンクに関するベスト プラクティス」

- Google 検索セントラル「スパムに関するポリシー」

- 株式会社サイバーエージェントSEOラボ「リンク評価の変遷と現在の考え方」

- 株式会社ナイル「被リンク・内部リンク・相互リンクの違い」

- ferret(フェレット)「SEOにおける相互リンクの正しい理解」

- SEO Japan「Google Penguinアップデートとは何か」

- Search Engine Journal「Google’s Link Spam Update Explained」(英語)

- Google 検索セントラルブログ「E-E-A-Tとサイトの信頼性」

- ミエルカSEO「BtoB企業がやるべきリンクビルディング戦略」

- 株式会社ベイジ「BtoBマーケティングにおけるSEOと信頼構築」

Comment