中小企業・個人事業主のためのSEO対策ガイド|AI時代に通用する検索上位の基本戦略

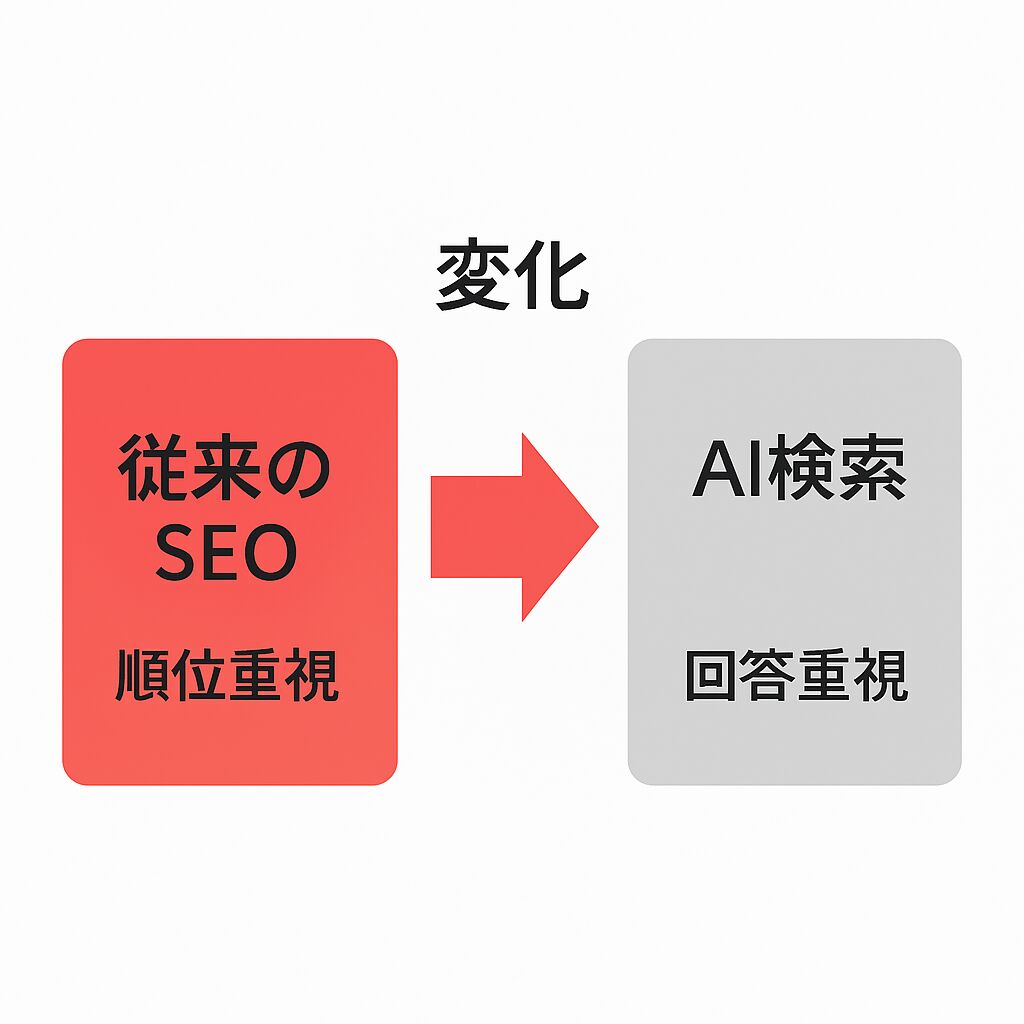

AI検索(Google AI Overview や Bing Copilot)の登場により、検索エンジンは「質問に即答するAIアシスタント」のように進化しました。ユーザーはページを開かずに答えを得る時代になり、従来の「上位表示」だけでは集客できない現実が生まれています。

中小企業や個人事業者にとって、この変化はチャンスでもあります。なぜなら、AIは専門的で信頼できる情報を好んで引用するからです。実体験やノウハウをもとにした記事は、広告よりも長く成果を生み出す資産となります。

SEO対策の基本から実践手順、AI検索時代の最新動向までを中小企業や個人事業者向けに整理。検索エンジンとAIの双方に評価されるWebサイト構築の考え方を具体的に解説します。

SEO対策とは

SEO(Search Engine Optimization)は「検索エンジン最適化」の略称です。検索エンジンの評価基準に沿ってWebサイトを改善し、見込み客に発見されやすくする取り組みです。単なるテクニックではなく「信頼される情報発信の仕組みづくり」であり、AI検索時代においても中心的な集客戦略です。

SEOの目的と役割

SEOの目的は「検索エンジンで上位に表示されること」ではなく、「必要としている人に正確な情報を届けること」です。広告に頼らず、自然検索から安定的に集客できる仕組みを作ることがSEOの本質です。

AIが進化しても、検索結果を構成する基礎は“人が作る信頼できる情報”であり続けます。

検索順位が決まる3つの要素

Googleが順位を決定する要素は大きく3つあります。

- コンテンツの質(情報の深さ・独自性・網羅性)

- 被リンク(他サイトからの自然な評価)

- UX(ユーザー体験:滞在時間・離脱率・読みやすさ)

これらは単独ではなく相互に影響し合い、「ユーザー満足度の高いページ」を総合的に評価します。

Googleの評価軸「E-E-A-T」とは何か

E-E-A-Tは「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trust(信頼性)」の略語です。

特にAI検索では、経験に基づいた実践情報が強く評価されます。実際に使った事例や比較データなど、具体的な根拠を含む情報が上位に表示されやすくなります。

AI検索に拾われやすい構成と表現

AIは文章を要約する際、「見出し構造の明確さ」と「短文・主語の一貫性」を重視します。一文を短く区切り、重要なキーワードを自然に含めることでAIが正確に理解しやすくなります。

たとえば「SEO対策とは何か」を説明する際も、“定義→目的→具体例”の順に並べると、AIが回答文として引用しやすくなります。

SEO対策を行うメリットとリスク

SEO対策の効果は一朝一夕ではありませんが、成功すれば「安定した見込み客の流入源」として企業の基盤を支えます。広告費を抑えながら信頼を積み上げる仕組みとして、中小企業にこそ取り入れる価値があります。

ただし、継続的な改善やアルゴリズム変動への対応も必要であり、短期的に結果を求めすぎると失敗しやすい点には注意が必要です。

メリット

SEOの最大の利点は、広告費をかけずに見込み客を獲得できることです。検索上位に入ると長期間アクセスが維持され、営業活動を自動化できます。また「検索で見つかる=信頼される企業」という印象を与え、ブランド力の強化にもつながります。

デメリットと注意点

SEOの課題は「結果が出るまで時間がかかる」点です。一般的に3〜6か月の期間が必要で、継続的に更新・改善しなければ順位は下がります。またGoogleのアルゴリズム変更により順位が変動することもあるため、短期的な成果を目的としない運用が重要です。

投資判断を行う際の基準

SEOは「広告ではなく資産運用」と考えるのが適切です。初期費用や時間がかかるものの、一度評価が定着すれば少ないコストで長期間集客を続けられます。特にBtoBや地域密着型ビジネスでは、検索流入が安定的な売上の柱になるケースも多く見られます。

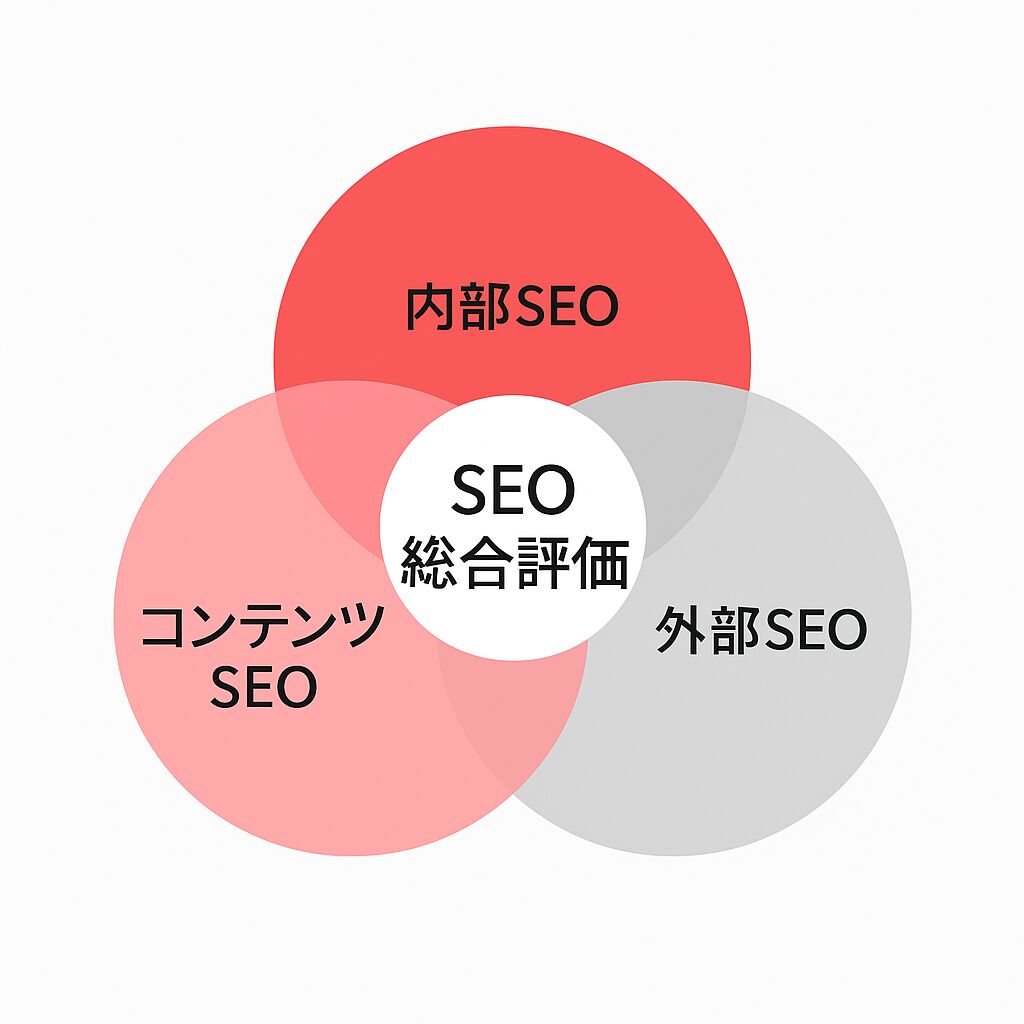

SEO対策の基本構造(内部・外部・コンテンツ)

SEO対策は大きく3つの領域に分かれます。内部SEOはサイト内部の整備、外部SEOは他サイトからの信頼獲得、そしてコンテンツSEOは検索意図を満たす情報提供です。これら3つをバランス良く進めることで、検索エンジンから総合的に高評価を得られます。

内部SEO:構造・HTML・meta情報の最適化

内部SEOは、Googleがあなたのページを正確に理解できるように設計する取り組みです。タイトルタグ、メタディスクリプション、見出しタグ、URL構造などの基本設定を整えることで、クロール効率が上がります。また、サイト全体のリンク構造を整理し、重要ページへの導線を明確にすることも評価に影響します。検索エンジンは「構造化されたサイト=信頼できるサイト」と判断します。

外部SEO:被リンクと信頼の構築

外部SEOとは、他のサイトからリンクされることにより、あなたのサイトが信頼されているとGoogleに示す仕組みです。被リンクの数だけでなく「リンク元の品質」が重要であり、自然な文脈の中で紹介されるリンクが最も効果的です。SNSでシェアされる記事や、取引先・パートナー企業の紹介ページなども外部評価として機能します。

コンテンツSEO:価値ある情報発信の仕組み

コンテンツSEOは、検索ユーザーの悩みや疑問を解決する記事を作ることです。検索意図を中心に据え、「問題→原因→解決→根拠→まとめ」という流れを意識しましょう。単なる文字数ではなく、読者が「なるほど」と納得できる深さが必要です。AI検索でも、具体例や実体験がある文章は高く評価されます。

SEOの始め方【ステップ別実践マニュアル】

SEOは一度設定して終わりではなく、継続的な改善が求められます。中小企業や個人事業者でも実践できるよう、ここでは4つのステップに分けて進め方を整理します。

ターゲットとキーワードを明確にする

まずは「誰に」「何を伝えるのか」を定めます。顧客が検索で使う言葉を想定し、Googleサジェストやラッコキーワードを活用して調べます。たとえば「不動産 SEO対策」「飲食店 集客 SEO」など、業種×課題の複合キーワードを狙うことで競合を避けつつ上位表示を狙えます。検索意図を把握し、購入・問い合わせにつながる言葉を軸にするのがポイントです。

内部SEOの基本を整える

ページごとにtitle・h1・meta descriptionを最適化します。タイトルは60文字以内で主キーワードを前半に配置し、メタディスクリプションにはベネフィット(読む価値)を含めましょう。パンくずリストや内部リンクの最適化も忘れずに行います。これらはGoogleのクロール精度を高め、サイト全体の評価を底上げします。

コンテンツSEOを継続的に運用する

記事を定期的に更新し、1テーマ1ページの原則で作成します。古い情報はリライトし、リンク切れを防ぐことで信頼性を維持します。AI検索が引用するのは「整理された論理的な構成」の記事です。1章ごとに見出しと要点を分けることで、AIに理解されやすくなります。

外部リンク・SNS連携で信頼を積み上げる

SEOは外部からの評価によって強化されます。SNSや業界メディアで自社記事を発信し、外部サイトからの紹介リンクを得ることでGoogleの評価が上がります。また、Googleビジネスプロフィールの更新や口コミ投稿も、地域SEOとして効果的です。

SEOに役立つ無料・有料ツール

SEOは感覚ではなくデータに基づく改善が重要です。無料ツールでも十分に分析・運用ができるため、ここでは初心者が押さえておくべき代表的なツールを紹介します。

キーワード調査に使えるツール

Googleキーワードプランナーは、検索ボリュームや関連語を確認できる公式ツールです。広告出稿をしていなくても利用可能です。ラッコキーワードは、検索候補(サジェスト)や質問形式のキーワードを一覧で表示してくれる便利なサービスで、SEOの企画段階で非常に役立ちます。

順位・流入分析に使えるツール

Google Search Consoleでは、検索クエリごとの表示回数・クリック率・平均順位を確認できます。どのキーワードが成果を出しているかを把握し、改善の根拠にしましょう。GRCやAhrefsなどの有料ツールを使えば、競合比較や被リンク状況も可視化できます。

改善支援・AIライティングツール

Surfer SEOやChatGPTなどのAIライティングツールを活用すると、構成案の作成や見出し最適化を効率化できます。ただし、自動生成した文章をそのまま使うのではなく、自社の経験や事例を加えることで独自性のあるコンテンツに仕上げることが大切です。

AI検索時代のSEO:どう変わる?どう対応する?

AI検索が普及した現在、SEOは「キーワード中心の最適化」から「質問に答える最適化」へと変化しています。検索エンジンがAI要約を作る際、引用されるのは信頼できる情報源です。つまり、AIにとって理解しやすく、人にとって有益な構造を持つコンテンツが必要です。

AI検索(SGE/AI Overview)の仕組み

AI検索は、ユーザーの質問に対してウェブ全体から情報を集約し、自動で要約を生成します。GoogleのSGE(Search Generative Experience)やBing Copilotなどがその代表例です。従来のSEOでは順位が重要でしたが、AI検索では「要約に取り上げられること」が新しい上位表示の形になります。

AIに引用されるコンテンツの特徴

AIが引用するのは、明確な結論を最初に示し、論理的に整理された文章です。見出し構造が整理され、数字や根拠が含まれる記事ほど信頼性が高いと判断されます。また、「一次情報」「専門性」「実体験」が含まれるコンテンツは特に評価されやすい傾向があります。

AI生成文との共存と注意点

AIツールを使って効率化することは有効ですが、完全自動生成の文章は独自性が低く、Googleの評価を下げるリスクがあります。

AIを構成補助として使い、最後は自社の経験・意見を加えることで、唯一無二の内容に仕上げることが重要です。

SEOの失敗例

SEOは努力が結果につながる分野ですが、方向を誤ると時間とコストを浪費します。ここでは、多くの企業が実際に陥りやすい失敗パターンと改善策をまとめます。

記事量産による品質低下

「記事数を増やせば上位表示できる」という誤解は危険です。Googleは量より質を重視しており、低品質な記事を量産するとサイト全体の評価が下がります。本当に読者が必要とするテーマだけを厳選し、1記事1テーマの原則を守りましょう。

内部リンクを軽視する構造

内部リンクはSEOの血管とも呼ばれます。関連ページ同士をつなぐことでGoogleのクロールが進み、評価が伝わりやすくなります。重要ページへのリンクをサイト全体から張ることで、内部評価が均等に行き渡ります。

アクセス解析・改善の放置

SEOは改善のサイクルが命です。アクセス解析を怠ると、何が成果につながっているのかが見えません。月に一度でもSearch Consoleを確認し、クリック率や平均順位をチェックするだけで改善点が見えてきます。

AI生成文をそのまま掲載するリスク

AIが作る文章は表現が滑らかですが、根拠や経験が不足しがちです。そのまま掲載するとGoogleに「自動生成コンテンツ」と判断され、評価が下がる場合があります。AIの提案をベースに、自分の言葉で補足・修正することがSEO的にも信頼的にも重要です。

成功事例:中小企業のSEO活用パターン

SEOは大企業だけのものではありません。中小企業でも、自社の強みや地域特性を活かせば成果を出せます。ここでは、業種別に成功事例のパターンを紹介します。

製造業

製造業では、専門用語や製品名などのニッチキーワードを狙うことで競合を避け、上位表示を実現した事例があります。自社技術の強みや導入事例を発信することで、信頼と問い合わせを同時に獲得できます。

不動産業

「地域名+不動産+目的語(例:売却・査定)」といったキーワードを中心に記事を展開し、地域検索で上位表示に成功した企業があります。地図情報や地域イベントとの連携を行うことで、Googleビジネスプロフィールとの相乗効果も高まります。

飲食業

「エリア名+料理ジャンル」で上位表示を狙い、集客を伸ばした飲食店もあります。地元メディアへの掲載やSNS投稿を組み合わせることで、被リンク効果が生まれ、自然検索流入が増加しました。

BtoBサービス

ブログ記事で専門情報を提供し、メールマガジンでリピート接触を行うBtoB企業では、SEO経由の問い合わせ率が大幅に向上しています。SEOとメールマーケティングの併用は、信頼構築と長期的な営業支援の両面で有効です。

SEOの効果測定と改善サイクル

SEOは「分析→改善→再検証」のサイクルを繰り返すことで強化されます。数値を見ずに感覚で運用してしまうと、成長が止まります。

効果測定に使う主要指標

Google Search Consoleの「表示回数」「クリック率」「平均掲載順位」を中心に確認します。特にクリック率(CTR)は、タイトルやメタ説明の改善によって大きく変化するため、最初に注目すべき指標です。

タイトルとディスクリプションの改善方法

クリックされやすいタイトルは、「キーワード+ベネフィット+具体性」で構成します。例:「SEO対策とは?初心者でも上位表示できる3つの基本」など、数字や目的語を加えるとCTRが上がります。メタディスクリプションは120文字前後で、検索者の悩みと解決を簡潔に示すのがポイントです。

更新頻度と信頼性の関係

Googleは「更新頻度の高いサイト」を信頼しやすい傾向があります。毎月1〜2記事を更新することで、検索エンジンに“活発なサイト”として認識されます。古い記事を定期的にリライトすることも評価を維持する有効な手段です。

まとめ|AI時代でも生き残るSEO戦略とは

AIが普及した今こそ、SEOの本質は「人間らしさ」にあります。自社の経験、顧客理解、地域密着といった独自の強みを活かすことが、AIにも評価される唯一の方法です。SEOはテクニックではなく、信頼を積み重ねる経営戦略の一部です。小さな改善でも継続することで、大手に負けない集客基盤を築けます。

SEO=顧客理解の最適化へ

SEOは検索エンジン対策ではなく「顧客理解対策」です。顧客が求める情報を正確に提供することが、Googleに評価される最短ルートです。

AIは情報を処理できますが、共感を生み出すことはできません。体験やストーリーを交えた文章が、AIにもユーザーにも選ばれる理由になります。

SEOは一度作って終わりではなく、継続的な改善を重ねることで企業の資産を作るデジタル資産です。中小企業が長期的な成果を出す鍵は、地道な更新と信頼の積み上げにあります。

wikipediaページ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%B3%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96

よくある質問(FAQ)

SEOの基礎から実務、AI検索時代の運用まで、初心者〜中級者が最初につまずきやすいポイントをQ&A形式で整理しています。すべて実務に直結する観点で回答しています。

SEO対策とは具体的に何をすることですか?

検索エンジンに正しく理解されるサイト設計と、ユーザーの疑問に答える高品質コンテンツを継続的に提供する取り組みです。内部構造の最適化、コンテンツの強化、外部からの信頼獲得が柱になります。

中小企業でも自社でSEOを進められますか?

可能です。キーワード選定、タイトルと見出し設計、内部リンク整理、基本的な計測運用を押さえれば自走できます。難易度が上がる領域のみ外注するハイブリッド運用がおすすめです。

効果が出るまでどのくらい時間がかかりますか?

新規ドメインや競合度によりますが、目安は3〜6か月です。記事数よりも品質と継続改善の方が成果に直結します。月次でのリライトと内部リンク強化が近道です。

AI検索(AI Overview等)が増えてもSEOは必要ですか?

必要です。AIが参照・要約する“情報源”になることで可視性が高まります。質問に即答する構成、一次情報や事例の明記、構造化データの活用が有効です。

どのキーワードから始めればよいですか?

いきなりビッグワードではなく、地域名・業種・課題を組み合わせたロングテールから着手します。実際の問い合わせにつながる意図を優先し、段階的に範囲を広げます。

被リンクはどのように増やせばよいですか?

業界特化の良記事・事例・調査データを公開し、取引先・団体・メディアと連携します。プレスリリースやナレッジ共有、SNSでの二次拡散も自然リンクの獲得源になります。

AIで文章を作っても問題ありませんか?

下書きや構成補助としては有効ですが、そのまま掲載は推奨しません。必ず自社の経験・数値・固有名詞で上書きし、独自性と信頼性を担保します。

外注する場合の費用目安は?

規模と範囲により幅がありますが、継続運用の目安は月5万〜30万円程度です。自走できる部分を内製化し、専門性が高い領域のみ外注するのが費用対効果に優れます。

参考情報・出典リスト

信頼性と再現性を担保するため、下記の一次情報・専門メディアの原則と最新ガイドに基づいて内容を整理しています。実装時は各章末に該当する根拠を明示し、更新時に再検証する方針を推奨します。

- Google 検索セントラル(公式ガイド)

- Google 品質評価ガイドライン(E-E-A-T)

- Google 検索の仕組み(検索の基本・クローリングとインデックス)

- Google 構造化データのガイド(FAQPage / HowTo / Article)

- PageSpeed Insights / Lighthouse ベストプラクティス

- ナイル「SEOラボ」など国内専門メディアのベストプラクティス

- Search Console ヘルプ(検索パフォーマンス・インデックス カバレッジ)

(2005年に掲載した記事を15年22年25年に加筆修正更新したものです)

Comment