Word of Mouth(口コミマーケティング)とは?意味・仕組み・成功事例をやさしく解説

口コミは、広告よりも人を動かす。そんな時代を象徴する言葉が「Word of Mouth(ワード・オブ・マウス)」です。直訳すれば「口から口へ」。つまり、人から人へ伝わる“信頼の連鎖”こそがマーケティングの核心になっています。

SNSやレビューサイトの普及によって、企業の発信よりも「実際に使った人の声」が購買を左右するようになりました。特に中小企業やBtoBビジネスでは、限られた予算で信頼を可視化できる手段として口コミマーケティングの価値が高まっています。

Word of Mouth(ワード・オブ・マウス)は、顧客の声が自然に広がる信頼のマーケティング。本記事ではWord of Mouthの意味・仕組み・成功事例・SNS活用法まで、「口コミを自然に生み出す仕掛け方」を紹介します。

Word of Mouthとは?意味と由来

「Word of Mouth(ワード・オブ・マウス)」という言葉を耳にしても、実際にどんな意味で、どのように使われているのかを正確に説明できる人は意外と少ないものです。

この章では、英語としての由来、マーケティング用語としての意味、そして“口コミ”との違いを整理しながら、その価値を深く掘り下げていきます。

意味とマーケティングでの役割

Word of Mouthは直訳すると「口から口へ伝わる」。英語では古くから「誰かが他の人に話すこと」という自然な表現で使われており、略して WOM(ウォム)と呼ばれます。

たとえば、「I heard it by word of mouth(口コミで聞いた)」という英語表現は、信頼できる人から直接伝わった情報を意味します。ここには“信頼できる生の情報”というニュアンスが含まれており、それが現代のマーケティング文脈にも強く引き継がれています。

マーケティングの世界で言うWord of Mouthとは、単に「話題が広がること」ではなく、顧客が自ら企業の代わりに情報を伝えてくれる仕組みを指します。

SNS投稿、商品レビュー、友人への紹介など、消費者が主体的に発信した言葉が他の人の購買行動に影響を与える――この“信頼を伴う伝播”が、WOMマーケティングの最大の特徴です。

さらに重要なのは、WOMが「感情の共有」に根ざしている点です。

人は「良い体験を誰かに話したい」「役立つ情報を共有したい」という心理的欲求を持っています。

この共感を伝えたいという自然な行動こそ、広告では再現できないリアルな拡散エネルギーです。

Word of Mouthは「企業が作る広告」ではなく、「顧客が発する感情そのもの」がメディアになる現象なのです。

従来の広告は企業が一方的にメッセージを伝えるものでしたが、WOMは双方向の信頼関係を基盤としています。

発信者は「企業」ではなく「顧客」、そして受信者は「潜在顧客」や「同じ興味を持つ仲間」。

そこに生まれるリアルな声は、説得力と共感を生み、購買行動に直結します。

だからこそ、現代のマーケティングでは「Word of Mouth = 信頼の設計」として位置づけられています。

口コミマーケティングが注目される理由

今、企業が広告よりも「口コミ」を重視している背景には、消費者の意識変化とSNSの影響力があります。さらにデジタル広告の飽和や個人発信の信頼性向上など、マーケティング環境の変化も追い風となっています。

広告に代わる信頼のメディアとしての口コミ

近年の消費者は、企業の宣伝よりも「第三者の声」を信頼する傾向が顕著です。かつてはテレビCMや雑誌広告が情報の中心でしたが、今や多くの人が購入前にレビューやSNSを確認しています。

とくにZ世代やミレニアル世代は、「企業の言葉」よりも「利用者のリアルな感想」を判断材料にしています。この変化は、広告への情報疲れや演出への不信が生んだ反動でもあり、「実際のユーザーの声」が最も信頼できる情報源として価値を持つようになりました。

SNSの普及もこの流れを加速させました。

個人の体験が、数千・数万人に一瞬で届く時代。良い体験が共感を呼び、共感が拡散を生み、結果的にブランドの信頼を築いていきます。口コミマーケティングはこの共感の連鎖を企業戦略として取り入れる方法であり、単なる宣伝活動ではなく、顧客と企業が信頼でつながる関係づくりなのです。

さらに、中小企業やローカルビジネスにとってもチャンスがあります。

高額な広告予算がなくても、「体験を語ってもらう設計」ができれば広く認知を得られます。つまり口コミマーケティングとは、“資金ではなく信頼で戦うマーケティング”とも言えるのです。

Word of Mouthの仕組み(拡散の流れ)

口コミは偶然の産物ではなく、人の心理と行動の流れによって生まれます。Word of Mouthがどのように広がるのかを、行動心理の観点から解説します。

顧客体験が共感を呼び、共感が拡散を生む

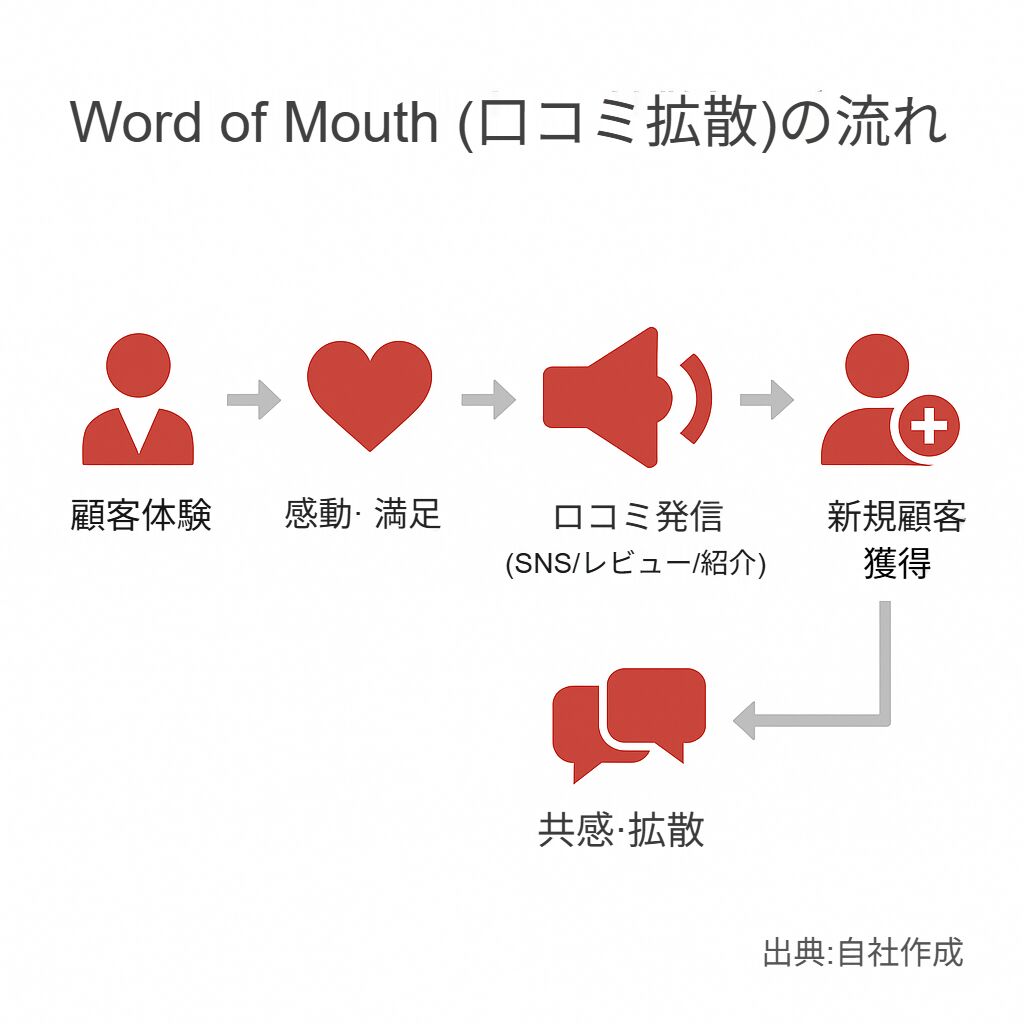

Word of Mouthの基本構造は「体験 → 感動 → 発信 → 共感 → 拡散 → 購買」という流れです。

顧客が商品やサービスに満足した瞬間、その感情は“誰かに伝えたい”という衝動に変わります。

心理学ではこれを自己表現欲求や社会的承認欲求と呼び、人は「良い体験を共有して自分の選択を肯定したい」という動機を持ちます。

また、受け取る側にも「社会的証明」や「共感同調」の心理が働き、他者の体験を信頼できる判断材料として捉えます。この感情と信頼の連鎖が、Word of Mouthの拡散を生み出します。

信頼が広がりを加速させる心理メカニズム

口コミが信頼として機能するのは、発信源のリアリティにあります。人は企業広告よりも「自分と近い立場の人の体験」を信じやすい。これは心理学の「類似性の原理」に基づき、“自分と似た誰か”の声ほど共感と行動を誘発します。

Word of Mouthは、感情の共鳴だけでなく、信頼関係から始まる拡散の連鎖でもあります。企業がこの構造を理解し、リアルな声を可視化すれば、広告以上の影響力を持つ“信頼のネットワーク”を築けます。

口コミマーケティングの種類

口コミマーケティングにはいくつかのタイプがあり、どの方法を選ぶかで拡散の質と持続力が変わります。ここでは、代表的な2つの方向性「自然発生型」と「仕掛け型」を比較しながら、それぞれの特徴と使いどころを整理します。

自然発生型(オーガニックWOM)

自然発生型は、顧客が自発的に感想や意見を発信する形の口コミです。

最も信頼度が高く、リアルな声=購買のきっかけになりやすいのが特徴。良質な体験や感動が口コミを生み出し、長期的なブランド信頼を育てます。飲食店のレビュー、BtoBサービスの導入後コメント、SNSでの写真投稿などが代表例です。

心理的には「共有したい」「人の役に立ちたい」という利他的動機が働いています。そのため企業は、感動や共感が生まれる瞬間を意図的に設計することが重要。広告費をかけずに信頼を積み上げるスローマーケティング型の手法です。

仕掛け型(キャンペーン・UGC活用)

仕掛け型は、企業が意図的に口コミを促す戦略です。

レビュー依頼、ハッシュタグキャンペーン、インフルエンサーとの連携など、「きっかけを与えて発信を誘発する」仕組みが中心になります。

この方法は短期的な拡散力に優れており、商品やサービスを一気に認知させたいときに有効です。ただし、過剰な演出や“やらせ感”があると信頼を損なうリスクも。そのため、発信者の自由度を尊重し、自然な表現を生かすことが成功のポイントになります。

また、仕掛け型の施策はUGC(ユーザー生成コンテンツ)として二次利用でき、企業公式SNSや広告素材に展開すれば、信頼感を維持したまま販促効果を拡大できます。

成功事例:Word of Mouthの実践企業

実際にWord of Mouthを活用して成果を上げている企業は少なくありません。ここではBtoC(消費者向け)とBtoB(企業間取引)の両面から、口コミを戦略的に使いこなした事例を紹介します。

どの事例にも共通しているのは「体験を設計し、信頼を可視化した」ことです。

BtoC事例 ― 小さなカフェがSNSで生んだ共感の輪

地方の小さなカフェが、SNSで「映えるスイーツ」をテーマに投稿を促進。店内のデザインやデザートの盛り付けに“写真を撮りたくなる要素”を取り入れました。結果、来店客が自然に写真を投稿し、数週間で地域の人気スポットに。

この成功の背景には「顧客の自己表現欲求を満たす仕掛け」がありました。人は「自分の感性を共有したい」という動機で投稿します。企業がその“きっかけ”を与えるだけで、広告費ゼロでも拡散は起こるのです。このように体験×共感×発信の連鎖が、自然発生的なWOMを生む鍵となります。

BtoB事例 ― SaaS企業が信頼を武器に営業効率を向上

あるソフトウェア企業では、既存顧客の導入ストーリーをサイトで公開。「導入前の課題」「導入後の効果」「担当者コメント」を丁寧にまとめたページを制作しました。それを営業メールやプレゼン資料に活用したところ、見込み客の信頼獲得が大幅にスムーズに。

この事例が示すのは、口コミはBtoCだけのものではないということ。企業間取引でも他社の成功体験は何より説得力があります。営業担当が語るより、実際の導入企業の声の方が圧倒的に信頼される。つまり口コミは「営業の代弁者」であり、「信頼の再利用」でもあるのです。

共通点 ― 感情を動かし、信頼を広げる仕組み

BtoCでもBtoBでも、成功している企業の共通点はシンプルです。

- 顧客体験に感情のフックを作っている

- 口コミを自然に発生させる導線を設計している

- 投稿や体験談を分析し、継続的に改善している

つまり、口コミマーケティングとは一度きりの施策ではなく、「体験設計 → 発信促進 → 改善 → 信頼強化」という循環型の仕組み。ここに戦略的視点を持ち込むことで、どんな業種でも「語られるブランド」へと育っていきます。

📌 まとめメモ

- BtoC:共感と拡散の心理を活用(自己表現欲求・共有欲)

- BtoB:信頼と証拠の再利用(社会的証明・安心感)

- 共通の成功条件=「体験の設計 × 顧客の声の可視化 × 継続的改善」

口コミを広げるための仕掛けと仕組み化

口コミを生み出すことは偶然ではなく設計です。優れた商品やサービスを提供しても、語られる仕組みがなければ拡散は起きません。

ここでは、顧客体験から発信までをつなぐ「口コミを育てる仕掛け」と「継続的に回す仕組み」について解説します。

体験を仕掛ける ― 感情を動かす瞬間を設計する

口コミは「心が動いた瞬間」に生まれます。予想を超える体験や自分が見つけた特別感を感じたとき、人はその体験を他者に共有したくなります。

心理学的には「感情のピーク時に記憶と行動が結びつく」とされ、この瞬間を演出できる企業ほど口コミを生み出しやすいのです。

たとえば、飲食店なら写真を撮りたくなる一皿、BtoBなら担当者の期待を上回るスピード対応など。

ポイントは「想定外の小さな感動」を作ること。その体験が、SNS投稿やレビューの“きっかけ”になります。つまり、口コミマーケティングの出発点は、驚き・感動・共感の設計です。

発信を促す ― 導線とフィードバックのループを作る

良い体験が生まれたとしても、発信のハードルが高いと口コミは広がりません。そのために必要なのが「発信を促す導線設計」です。レビュー依頼メール、来店後のQRコード、ハッシュタグ投稿キャンペーンなど、行動を促すきっかけを自然に配置することが効果的です。

さらに、口コミの内容をモニタリングし、顧客の声を分析する仕組みを持つことが重要です。

どんな投稿が反応を得ているか、どんな表現が共感を呼んでいるかを可視化すれば、次の施策にデータとして反映できます。この「体験 → 発信 → 分析 → 改善」のサイクルを回すことで、口コミは継続的に増えていきます。

信頼を維持する ― 企業のリアクションもマーケティングになる

口コミは発信だけでなく、受け取った企業側の反応でも広がり方が変わります。

たとえば、レビューに対する丁寧な返信や、SNS上での感謝コメントなど、小さなリアクションが「この企業は誠実だ」という印象を生みます。

これは返報性の法則と呼ばれる心理に基づいており、顧客は「自分の声が届いている」と感じると再び発信しやすくなります。

ネガティブな口コミへの対応も同様で、削除よりも誠実な対応が信頼を高めます。透明性と即応性こそ、WOMの世界では最強のブランド要素です。

📌 まとめ:口コミを仕掛ける3つのステップ

- 体験を設計する(感情のトリガーを用意)

- 発信を促す導線を作る(レビュー・SNS導線)

- 反応を拾って改善する(フィードバックループ)

この3つが循環することで、口コミは再現性のある集客エンジンになります。言い換えれば、Word of Mouthとは「信頼が自然に増幅するマーケティングの仕組み化」なのです。

Word of Mouthを活かすSNS運用ポイント

SNSは口コミを最も加速させる場所です。しかし、やみくもに投稿しても効果は生まれません。この章では、WOMの拡散力を最大化するための「UGC設計」と「信頼を育てる運用姿勢」を紹介します。

UGCを促す ― 投稿したくなる仕掛けをつくる

SNSでは、ユーザーが自ら投稿したコンテンツ(UGC:User Generated Content)が最も拡散力を持ちます。企業が直接語るよりも、顧客自身の言葉や写真が信頼の証拠になるためです。そのため、まず意識したいのは「投稿したくなる理由」を設計すること。

たとえば、BtoCでは“写真映えする商品体験、BtoBでは導入後の改善データ共有”など、ユーザーが誇りをもって共有できる瞬間を作ることが重要です。

投稿ハッシュタグを明確にし、再投稿・コメントでリアクションすることで、企業と顧客が共に発信する関係を育てられます。

信頼を育てる ― 誠実な対応がブランドの熱量になる

SNSでは、発信よりも反応の仕方がブランドの印象を左右します。良い口コミへの感謝コメントや、質問への丁寧な返信は“企業の人間味”を伝える大切な行為。

一方で、ネガティブな意見に対しても誠実に耳を傾けることで、「この企業は逃げない」「信頼できる」という評価を得られます。

実際、SNS上の会話は次の口コミの種になります。企業のリアクションがポジティブな体験を補強し、顧客の信頼を“拡散可能なストーリー”に変える。その積み重ねが、共感と信頼を同時に育てるSNS運用の本質です。

📌 ポイントまとめ

- UGC設計: 投稿したくなる「誇りの瞬間」を作る

- 対話姿勢: 誠実な反応が次の口コミを生む

- SNS運用のゴールは“投稿数”ではなく、信頼の温度

まとめ:口コミは「信頼 × 仕掛け」で生まれる

Word of Mouth(口コミマーケティング)の本質は、広告では作れない信頼を設計することにあります。最後に、ここまでの要点を振り返りながら、今日から実践できる考え方を整理します。

信頼を積み重ね、語られるブランドをつくる

口コミは偶然に起きるものではなく、日々の体験の積み重ねから生まれます。企業が届ける一つ一つのサービス体験、スタッフの対応、アフターフォロー、そのすべてが顧客の記憶に残り、語りたくなる瞬間につながります。

広告が一方的に伝えるメッセージなのに対し、口コミは「他者の感情が媒介するコミュニケーション」です。だからこそ、そこに信頼がなければ広がりません。「誰が言うか」が価値を決める時代、最も強いメッセージは顧客自身の言葉です。

企業がすべきことは、ただひとつ。「感動が生まれる瞬間を設計し、それを丁寧に拾って磨き続ける」こと。その継続こそが、Word of Mouthを自然に育てる最良のマーケティングになります。

📌 まとめのチェックリスト

- 良質な体験を設計できているか?

- 顧客が発信しやすい導線を用意しているか?

- 口コミを拾い、改善に生かしているか?

この3つを継続すれば、信頼は自然に“伝播する資産”に変わります。Word of Mouthは、最も人間的で、最も再現性のあるマーケティングです。

ウィキペディア:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F

よくある質問(FAQ)

Word of Mouthとは何ですか?

Word of Mouth(ワード・オブ・マウス)は、顧客が商品やサービスについて自発的に情報を共有し、他の人に広める現象を指します。広告よりも信頼性が高く、実際の利用者の声が購買行動に強く影響します。

口コミマーケティングが注目される理由は何ですか?

近年、消費者は広告よりも「第三者の声」を重視する傾向があります。SNSの普及により口コミが瞬時に広がるようになり、低コストで信頼を獲得できる手法として企業から注目されています。

Word of Mouthの仕組みを教えてください。

顧客が体験を共有し、他の人が共感して拡散し、さらに新しい購買につながる流れです。体験→感動→発信→共感→拡散→購入という心理と行動の連鎖が口コミの基本構造です。

口コミマーケティングにはどんな種類がありますか?

主に「自然発生型」と「仕掛け型」があります。前者は顧客の自発的な投稿、後者はキャンペーンやレビュー依頼など企業が促す仕組みです。どちらも信頼性を高める目的で活用されます。

口コミマーケティングの成功事例を教えてください。

飲食店がSNS投稿を促すキャンペーンで来店数を増やした例や、BtoB企業が導入事例を活用して成約率を上げたケースがあります。共通点は「顧客の声を信頼の証に変える」ことです。

口コミを増やすために企業ができることは?

良質な顧客体験を提供し、「投稿しやすい導線」を設けることが重要です。レビュー依頼やハッシュタグ設計など、顧客が自然に発信したくなる仕掛けを整えることで口コミが広がります。

SNSで口コミを活かすコツは何ですか?

InstagramやX(旧Twitter)でUGCを促す施策が効果的です。さらに、ネガティブな口コミにも誠実に対応することで、ブランドの信頼性を高めることができます。

口コミマーケティングを始めるときのポイントは?

まずは「小さく始めて、継続的に改善する」ことです。顧客体験を積み重ね、信頼を育てることで自然に語られるブランドへと成長します。

📖 参考情報・出典リスト

- 総務省|令和5年版情報通信白書「SNSと口コミの影響力」 (消費行動における口コミ・レビューの影響に関するデータ)

- 株式会社マクロミル「消費者が信頼する情報源ランキング」 (企業広告より口コミを重視する傾向を分析)

- 電通デジタル|WOM(Word of Mouth)マーケティング特集 (SNS時代における口コミ拡散の最新トレンド)

- 一般社団法人 日本マーケティング協会『マーケティング用語集:口コミ・WOM』 (マーケティング理論としての定義と位置づけ)

- ガートナージャパン株式会社「顧客体験(CX)に関する国内調査レポート」 (良質な体験が口コミに与える影響を分析)

- HubSpot Japan「口コミマーケティングの基本と実践ガイド」 (企業が口コミを促進する仕組みづくりの事例解説)

- 日経クロストレンド「口コミが購買行動に与える影響」 (BtoC・BtoBそれぞれの口コミ効果を可視化)

- MarkeZine「UGC(ユーザー生成コンテンツ)活用成功事例」 (企業がSNS投稿を活かして認知拡大に成功した実例)

- 日本経済新聞「SNSで変わる消費者行動:口コミの力」 (デジタル社会における“共感型マーケティング”の分析)

- LINEヤフー for Business「口コミ拡散を促すキャンペーン設計」 (中小企業向けのUGC促進ノウハウを紹介)

(このページは2014年に掲載した記事を15年21年25年に加筆修正更新したものです)

Comment