計画的陳腐化とは?事例と問題点、企業が取るべきLTV戦略

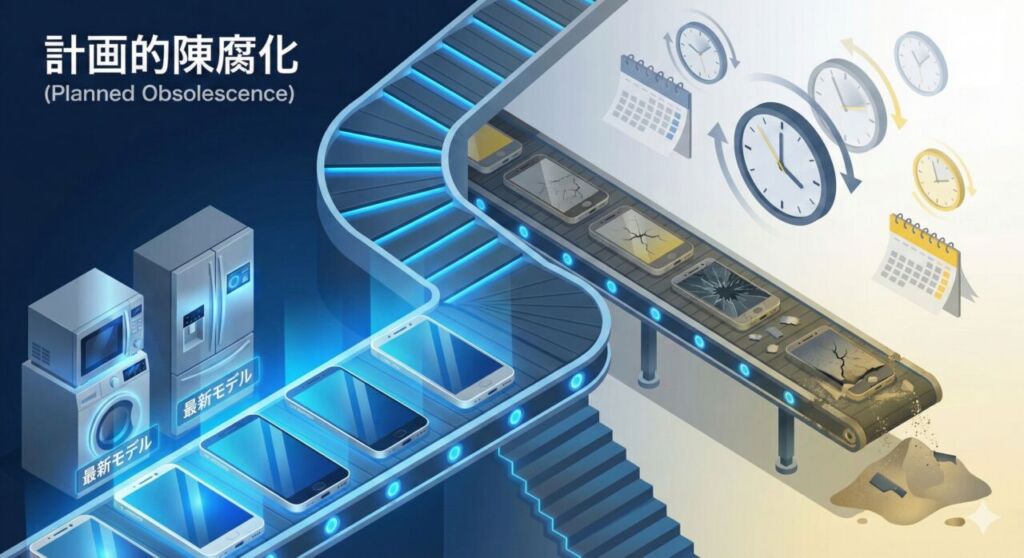

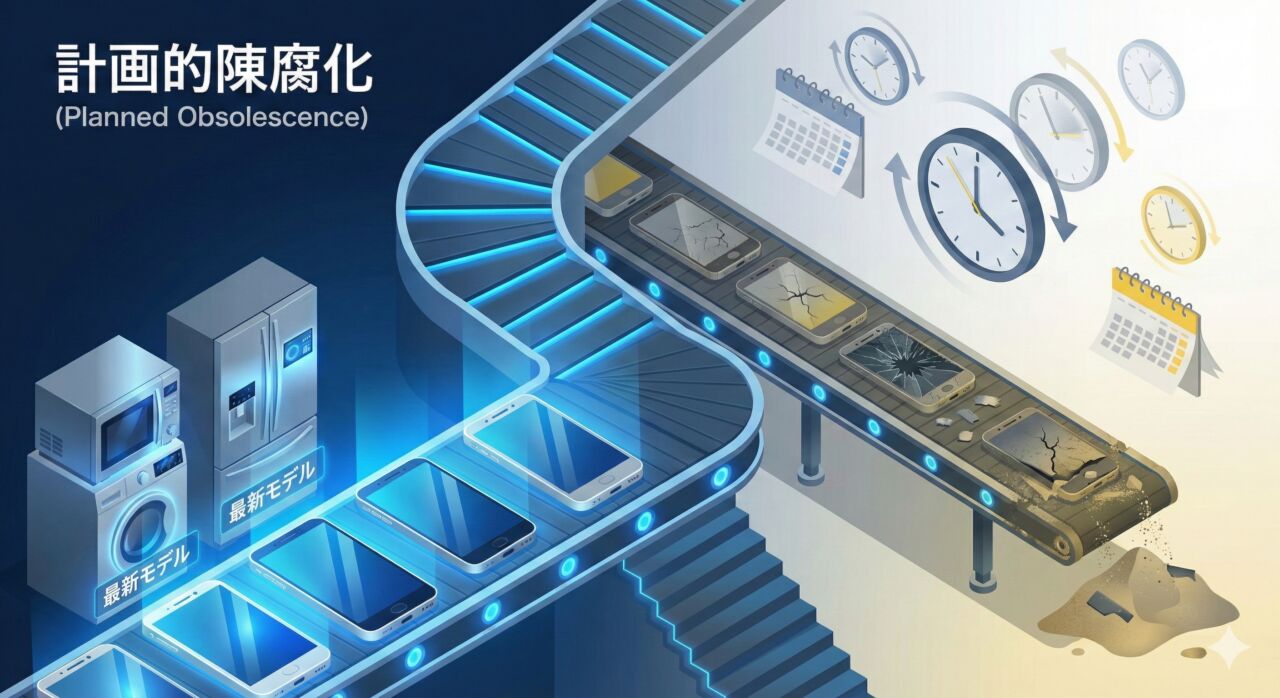

現代のビジネス環境において、製品ライフサイクルはかつてないほど短くなっています。スマートフォンや家電、自動車に至るまで、数年で買い替えが当たり前になっているのはなぜでしょうか。その背景には「計画的陳腐化(プランド・オブソレセンス)」と呼ばれる設計思想があります。

計画的陳腐化は、メーカーが意図的に製品寿命を短く設定することで、継続的な買い替え需要を生み出す戦略です。短期的には売上拡大につながる一方、長期的には 消費者からの不信感やブランド価値の毀損、ESG評価への影響、環境負荷の増大 といった深刻なリスクを抱えています。

とくにB2Bの視点では、調達・CSR・マーケティングに関わる部門がこの問題を無視することはできません。国際的に「修理する権利(Right to Repair)」の法整備が進む中、日本企業も持続可能な製品設計や透明な情報開示が求められています。

計画的陳腐化とは何か

定義と起源

計画的陳腐化(Planned Obsolescence/プランド・オブソレセンス)とは、メーカーが意図的に製品寿命を短く設計することで、継続的な買い替え需要を生み出す戦略 を指します。

消費者にとっては「まだ使えるのに買い替えざるを得ない」という不満を生む一方で、企業にとっては売上の安定確保や市場シェア維持に直結する手法といえます。

この考え方は1920年代の米国自動車産業に端を発します。自動車の普及が進む中、メーカーは毎年のモデルチェンジを戦略的に導入し、見た目や機能を刷新することで消費者に新車購入を促しました。この流れはやがて家電、電子機器、アパレルなど幅広い業界に広がり、今日に至っています。

B2Bの文脈では、単なる販売戦略にとどまらず、サプライチェーンの計画・リサイクルビジネス・ESG経営 と深く関わる重要な要素といえます。

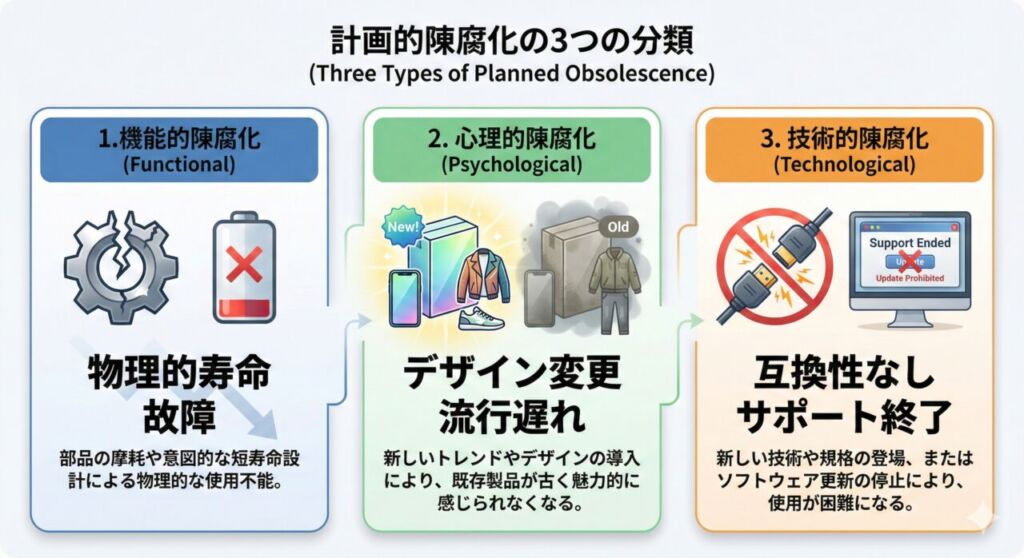

計画的陳腐化の主な種類

計画的陳腐化にはいくつかのタイプが存在します。企業がどのようなアプローチを取るかによって、消費者や市場への影響も大きく異なります。

機能的陳腐化

製品の部品寿命や消耗品の制御によって、一定期間で利用が難しくなる設計。

・例:バッテリーの劣化、プリンタのインク制御

・企業視点のポイント:売上は安定するが、顧客満足度が下がりやすい

心理的陳腐化

デザインや流行を操作し、実用的には使える製品を「古く見せる」戦略。

・例:毎年のスマホ新モデル、ファッション業界のトレンド切り替え

・企業視点のポイント:ブランド刷新には有効だが、環境負荷や消費者離れリスクがある

技術的陳腐化

ソフトウェアや規格の更新を止めることで、既存製品を事実上使えなくする手法。

・例:OSアップデート停止、通信規格の切り替え(3G終了など)

・企業視点のポイント:技術進化を促す一方で、古い製品の廃棄増加や企業イメージ低下につながる

企業経営における意味合い

計画的陳腐化は、単なる「販売テクニック」ではなく、企業の 事業モデル・ブランド戦略・CSR活動 に密接に関わる要素です。

・短期的メリット:安定した需要創出、売上予測のしやすさ

・長期的リスク:消費者の不信感、環境批判、規制強化による事業コスト増

したがって、現代の企業にとって計画的陳腐化は「リスク管理」の対象であり、同時に「持続可能性へのシフト」を迫るテーマといえます。

▼ 計画的陳腐化とセットで抑えたいビジネス用語

-

企業のレピュテーション(評判)リスクとは

※短命な製品設計は、SNSでの炎上やブランド毀損のリスクと隣り合わせです。 -

LTV(顧客生涯価値)を高めるには

※無理な買い替え誘導ではなく、ファン化してリピート率を高める重要指標について。

図解:計画的陳腐化の3つのパターン。物理的な寿命だけでなく、デザインや技術規格の変更によっても「買い替え」は誘発されます。

計画的陳腐化の具体事例

スマートフォン業界

スマートフォンは計画的陳腐化の代表例とされます。

- バッテリー寿命:2~3年で著しく劣化し、交換が難しい構造になっている

- OSアップデート停止:サポート終了によりセキュリティリスクが高まり、買い替えを促す

- 心理的陳腐化:毎年の新モデル発表により、旧モデルが「古く見える」よう演出される

👉 短期売上は見込めるが、長期的には「修理する権利」運動の標的となり、ブランド評価の低下リスクがある。

家電業界

冷蔵庫や洗濯機などの耐久消費財でも計画的陳腐化が指摘されます。

- 部品の供給期間が短く、修理より買い替えを選ばざるを得ない

- 内部構造が複雑化し、ユーザーや町の修理業者では対応できない設計

- 一見「高機能化」しているが、耐久性は必ずしも向上していない

👉 長寿命家電を打ち出せば差別化要因になり、B2B調達(ホテル・飲食店・法人施設)でも競争力を発揮できる。

自動車業界

自動車は高額製品でありながら、計画的陳腐化が巧みに組み込まれています。

- モデルチェンジのサイクル:外観や装備を短期間で刷新し、買い替え意欲を刺激

- 電子部品依存:旧モデルの電子制御部品が入手困難になり、修理が難しくなる

- 規格変更:排ガス規制・通信規格などの変更で古い車種が使いにくくなる

👉 安全基準や技術革新に沿った更新は必要だが、リサイクル対応や長期部品供給の透明性がブランド信頼性を高める。

プリンタ・OA機器業界

プリンタは「消耗品依存型の陳腐化」が典型的です。

- インク残量制御:実際には使えるのに「残量なし」と表示

- 修理コスト>新品価格:修理を諦め、買い替えを促す価格設計

- チップ制御:純正インク以外を使えなくする仕組み

👉 短期利益を得やすいが、「サステナブル調達方針」を掲げる法人顧客からは敬遠されやすい。

アパレル業界

ファッションも「心理的陳腐化」の典型例です。

- トレンドを短サイクルで切り替えることで、実用的に着られる服を「古い」と感じさせる

- 大量生産・大量廃棄がサステナブル経営の逆風を受けている

👉 大量廃棄が環境問題として取り上げられ、企業のCSR活動やブランド評価に直結する。

まとめ:事例から見える共通点

- 「寿命を短くする仕組み」が業界ごとに存在する

- 短期的利益 vs 長期的ブランド価値 のトレードオフが常に発生

- 現代の市場では「持続可能な設計・修理可能性」を打ち出す企業が競争優位を築きやすい

計画的陳腐化の問題点

消費者からの信頼低下

計画的陳腐化は、短期的には販売台数の増加につながるものの、長期的には顧客の信頼を損なう要因になります。

- 「すぐ壊れる」「長持ちしない」という口コミが拡散

- SNSやレビューサイトでネガティブ評価が広まりやすい

- 法人調達においては「長期利用できない製品は契約対象外」とされるリスクもある

👉 信頼を失ったブランドは、価格競争に巻き込まれやすくなります。

環境問題と社会的責任

短命な製品は大量の廃棄物を生み出し、環境負荷を増大させます。

- 電子廃棄物(E-waste)の増加

- 資源の浪費とCO₂排出量の増加

- 国際的なサステナビリティ評価(ESG投資)への悪影響

👉 環境に配慮しない企業は、国際市場で「取引先リストから外される」ケースも増えています。

ブランド価値の毀損

「計画的に壊れる製品を作る企業」というレッテルは、企業のブランド戦略に大きなダメージを与えます。

- ブランドイメージの低下 → 長期的な販売力の喪失

- 競合との差別化が困難になり、値引きでしか勝負できなくなる

- 企業広報やCSR活動の信頼性にも悪影響を与える

法規制リスクの高まり

欧州や米国では「修理する権利(Right to Repair)」の法制化が進み、日本でも規制強化の議論が始まっています。

- 規制強化により、短寿命設計や部品制御が法的に禁止される可能性

- 規制対応のための追加コスト発生

- 違反時には罰金や販売禁止措置など厳しい制裁のリスク

👉 今後は「先手を打って規制を上回る基準を自主導入する」ことが競争優位につながります。

中長期的な事業リスク

計画的陳腐化は短期的には利益を生むものの、長期的には 持続可能な事業運営を阻害するリスク があります。

- 消費者離れ → 売上減少

- ESG投資や調達基準からの排除 → 資金調達コストの増加

- 環境規制・社会的批判による市場シェア喪失

小まとめ

計画的陳腐化は「売上の安定化」という一面だけを見れば有効ですが、現代では ブランド価値・環境対応・法規制 の3点から大きなリスクを抱える戦略になっています。

企業にとっては「避けるべきリスク」ではなく「どう克服するかを示す責任」を問われるテーマとなっています。

計画的陳腐化への対策と企業戦略

消費者が取り得る対策

まずは消費者側の視点から、計画的陳腐化の影響を軽減する方法を整理します。企業は「消費者がこう考えている」ことを理解しておく必要があります。

- 長期保証製品を選ぶ:保証期間が長い製品は設計耐久性が高い傾向

- 修理性を確認する:バッテリー交換や部品供給が可能かをチェック

- 中古・リファービッシュ品を活用:サステナブル志向の消費者に支持されやすい

- アップデート期間を意識:ソフトウェアサポートの長さは購入判断材料になる

👉 消費者は「長く安心して使える製品」を選び始めており、これは企業の開発方針に直結します。

企業が取り組むべき戦略

長寿命・修理性を重視した製品設計

- 分解可能な構造や部品交換のしやすさを確保

- 修理マニュアルや部品供給の透明化

- 長期保証サービスを打ち出し、信頼性をブランド価値に転換

👉 「修理可能性」は新しい競争力 になりつつあります。

サステナブルブランディング

- 「耐久性」や「修理性」をマーケティングメッセージとして訴求

- サステナビリティ報告書に「長期利用可能な設計方針」を明記

- ESG投資家やCSR評価機関からの評価向上を狙う

👉 短期的利益よりも「信頼されるブランドづくり」に直結します。

新しいビジネスモデルへの転換

- サブスクリプション型:所有ではなく「利用」を提供するモデル(例:機器レンタル、定額利用サービス)

- リファービッシュ事業:回収・修理・再販による新たな収益源

- 製品サービス化(PaaS的発想):メンテナンス込みで価値提供する

👉 消費者・法人顧客の「長期利用ニーズ」に対応できる仕組みが、収益多角化につながります。

企業にとっての実務的ヒント

- 調達部門:サステナブル調達基準に対応する製品を優先

- マーケティング部門:修理性・保証の強みをPRポイントに

- 経営層:規制リスクを先取りし、CSR/ESG戦略に組み込む

小まとめ

計画的陳腐化に頼らないビジネスモデルは、長期的なブランド価値・規制対応・収益多角化 の面で大きなメリットを持ちます。企業は「短期的な販売増」から「持続可能な信頼関係構築」へと戦略を転換すべき時代に来ています。

関連するグローバルトレンド

修理する権利(Right to Repair)の広がり

欧米を中心に「修理する権利(Right to Repair)」が法制化・社会運動として広がっています。

- 消費者が自由に修理できる権利を保証する動き

- 欧州の動向:家電・電子機器を対象に修理可能性を重視する指令を導入

- 米国の動向:ニューヨークやカリフォルニアなど州レベルで法整備が進展

・分解しやすい設計の義務化

・部品やマニュアルの供給をメーカーに義務付け

👉 日本企業にとっては、海外市場に輸出する際の必須対応 であり、対応の遅れは輸出制限や契約排除のリスクにつながります。

サステナブル消費の拡大

消費者の購買行動は「安さ」から「持続可能性」へとシフトしています。

- 長期利用可能な製品を選ぶ消費者が増加

- 法人顧客の調達基準 にも「サステナブル調達」が組み込まれるケースが増えている

- 国際的なESG評価 において、企業の耐久性・修理性への取り組みが加点要素となる

👉 “壊れにくい・修理できる” 製品を提供することがブランドの信頼性を高める時代 になっています。

循環型ビジネスモデルの加速

「作って売る」だけの時代から、循環を前提としたビジネスモデルが台頭しています。

- リファービッシュ・リユース市場:メーカー自身が中古品回収・再販を行う動きが拡大

- サブスクリプション型サービス:製品を“所有”ではなく“利用”で提供し、長期的な関係性を構築

- 循環経済(サーキュラーエコノミー)対応:国や自治体の入札案件で評価基準化する動き

小まとめ

「修理する権利」「サステナブル消費」「循環型ビジネスモデル」という3つのトレンドは、いずれも 計画的陳腐化依存からの脱却 を企業に迫っています。

日本企業が競争力を維持するには、これらの流れを先取りし、製品設計・調達・ブランディング に反映させることが不可欠です。

まとめと実務への示唆

計画的陳腐化の本質

計画的陳腐化は、メーカーが意図的に製品寿命を短く設計する戦略であり、短期的には売上安定に寄与します。しかし現代の市場では、消費者の信頼低下・環境負荷の増大・法規制リスク という大きな課題を引き起こします。

企業が直面するリスクとチャンス

- リスク:ブランド価値の毀損、調達基準からの排除、規制対応コスト

- チャンス:長期利用可能な製品を提供することで、差別化とブランド強化が可能

👉 計画的陳腐化に依存する企業は「短期的な利益」を得られますが、「長期的な競争力」を失いやすいのが現実です。

実務への示唆

- 製品設計・開発部門

- マーケティング・広報部門

- 経営層・CSR担当

・耐久性・修理性を組み込んだ設計方針を導入

・部品供給・修理マニュアルの整備

・「長く使える製品」「修理できる製品」という価値をブランドメッセージに反映

・サステナビリティ報告書でのアピール

・ESG投資や国際調達基準を見据え、先手を打った自主基準を策定

・「修理する権利」や海外法規制に備えたガバナンス強化

計画的陳腐化は、かつては成長を支えた戦略でした。しかし現代では、持続可能性・透明性・信頼性 こそが企業競争力を左右する時代です。企業は「壊れる製品を売る」発想から脱却し、長期的な顧客関係と環境価値を創出する経営を。

計画的陳腐化に関するよくある質問

- Q. 計画的陳腐化は違法ですか?

- 現時点の日本では違法ではありませんが、フランスなど欧州の一部では罰則の対象となっています。世界的に「修理する権利」を認める動きが加速しており、規制は厳しくなる傾向にあります。

- Q. 心理的陳腐化とは具体的に何ですか?

- 製品自体はまだ使えるのに、デザイン変更や流行の変化によって「古臭い」「買い替えたい」と消費者に思わせる手法です。アパレルやスマートフォンのモデルチェンジが代表例です。

(2014年に掲載した記事を15年26年に加筆修正更新したものです)

Comment