企業のレピュテーション(評判)とは?SNS炎上・情報漏洩から営業メールの信頼管理まで

「レピュテーション」とは単なる「評判」ではなく、企業の売上や採用に直結する「信用の貯金(資産)」です。本記事では、SNS炎上や情報漏洩といった目立つリスクだけでなく、BtoB企業が陥りがちな「不適切な営業メールによる見えない信用低下(ドメイン・IP評価の悪化)」の仕組みと、その回避方法を分かりやすく解説します。企業のブランドを守りながら、安全に新規開拓を進めたい経営者・マーケティング担当者必見のガイドです。

現代のビジネスにおいて、企業の信頼はガラスの城のようなものです。長年かけて築き上げた信用も、たった一度のSNSでの失言や、たった一度の顧客データの流出で、一瞬にして崩れ去ってしまいます。

しかし、BtoB企業において本当に恐ろしいのは、そうしたニュースになるような大事件だけではありません。

「成果が出ないから」と無差別に送り続ける営業メールが、インターネット上で「迷惑業者」としてのレッテル(レピュテーション低下)を貼られ、普段の業務連絡すら相手に届かなくなる……という、静かなるリスクが急増しています。

本記事では、企業のレピュテーションを構成する要素から、具体的なリスク回避のステップまで、実務にすぐ活かせる形で徹底解説します。

目次

レピュテーションとは何か?単なる「評判」との違い

レピュテーション(Reputation)は、直訳すると「評判」や「世評」となります。しかし、ビジネスシーンで使われる場合は、一時的な噂や口コミではなく、「企業に対する社会からの総合的な信用資産」を指します。

- 品質の評価: 「この会社のサービスなら安心して導入できる」

- コンプライアンスの評価: 「法令を守り、誠実な対応をしてくれる」

- デジタルの評価: 「この会社からのメールや通信は安全である」

これらが積み重なったものがレピュテーションです。この「信用の貯金」が多ければ、新規開拓でのアポイント獲得率(KPI)が向上し、優秀な人材も集まりやすくなります。逆にレピュテーションが低下すれば、取引先から契約を打ち切られたり、銀行からの融資が難しくなったりと、経営に直接的な大ダメージを与えます。

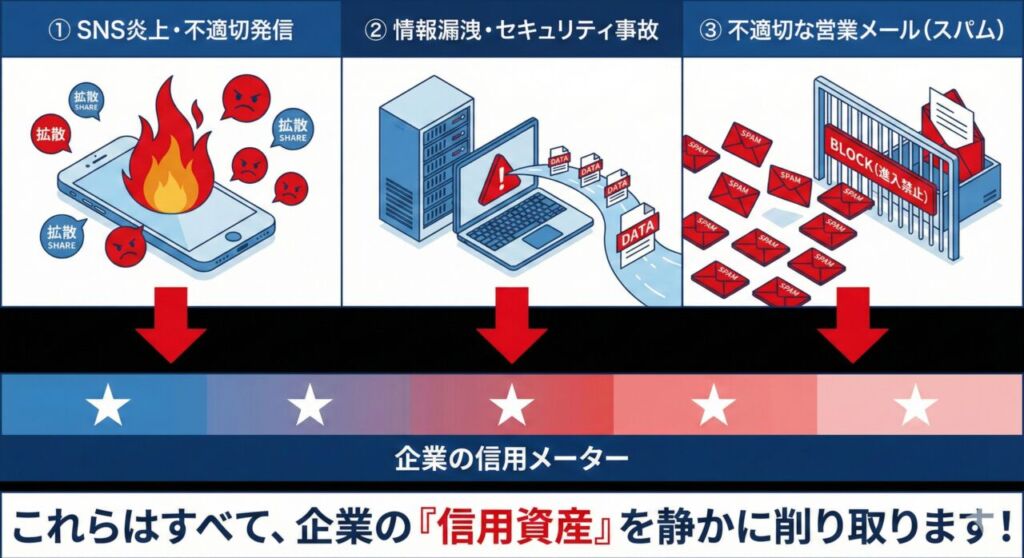

企業を脅かす3大レピュテーションリスク

ニュースになりやすい「SNS炎上」や「情報漏洩」だけでなく、日々の無自覚な「不適切な営業メール(スパム行為)」も、企業の信用資産(レピュテーション)を確実に削り取っていく重大なリスクです。

SNS炎上・不適切発信(バイトテロなど)

最も目に見えやすく、拡散スピードが速いリスクです。公式アカウントでの不適切な発言や、従業員によるモラルを欠いた投稿(バイトテロ)、顧客対応のトラブルがSNSで告発されるケースです。

一度炎上すると、「デジタルタトゥー」として検索結果に半永久的に残り続け、数年後の新規取引や採用活動にまで悪影響を及ぼします。

情報漏洩・サイバー攻撃

顧客の個人情報や、取引先の機密データが流出するリスクです。ハッカーによるサイバー攻撃だけでなく、「従業員がUSBメモリを紛失した」「BCCで送るべきメールをTOで一斉送信してしまった」というヒューマンエラーによる漏洩も後を絶ちません。

損害賠償に発展するだけでなく、「情報管理すらまともにできない会社」という致命的なレピュテーション低下を招きます。

営業・マーケティング活動におけるコンプライアンス違反

そして、BtoB企業が最も無自覚に陥りやすいのがこれです。「売上を上げたい」という焦りから、法令やマナーを無視した強引な営業活動を行ってしまうケースです。

- 深夜や休日を問わないしつこいテレアポ

- 「営業お断り」と書いている企業への執拗なアプローチ

- 同意を得ていない古いリストへの大量の営業メール(スパム行為)

これらはニュースにはなりませんが、相手企業からの「見えないヘイト(嫌悪感)」を買い、静かに、しかし確実に企業の信用を削り取っていきます。

【BtoB企業必見】営業メールが引き起こす「デジタル評価」の低下

ここで、メールマーケティングにおけるレピュテーションについて深掘りしましょう。実は、インターネットの世界(GmailやOutlookなどのサーバー)は、あなたの会社の行動をすべて数値化して監視しています。

ドメインレピュテーションとIPレピュテーション

営業メールの運用が雑だと、インターネット上でのシステム的な信用スコアが低下します。

- ドメインレピュテーション(差出人の信用): あなたの会社のURL(@以降)への評価。スパム報告をされると一気に下がります。

- IPレピュテーション(配達業者の信用): メールを送信しているサーバーの評価。安価な共用システムで強引な配信を行うと低下します。

レピュテーションが下がるとどうなる?

営業メールで「配信停止(オプトアウト)」の仕組みを設けていなかったり、存在しない古いアドレス(バウンスメール)に大量に送り続けたりすると、これらのスコアが「危険(Bad)」と判定されます。

その結果、「この会社が送るメールはすべて迷惑メールフォルダに入れるか、ブロックする」というペナルティを受けます。営業メールが届かなくなる(到達率が落ちる)だけでなく、既存の取引先への重要な請求書や、社内間の連絡すら届かなくなるという恐ろしい事態に発展します。

レピュテーションリスクを回避・管理する4つの実践ステップ

炎上やスパム判定を防ぎ、企業ブランドを守りながら安全にマーケティングを行うための具体策を解説します。

ステップ1:特定電子メール法(法律)の絶対遵守

営業メールを送る際は、日本の法律である「特定電子メール法」を遵守することが大前提です。

具体的には、「送信者情報(会社名、住所、責任者名)の明記」と、「配信停止(オプトアウト)へのわかりやすいリンク」を必ず設置してください。これがないメールは違法であるだけでなく、受信者を怒らせてスパム報告(苦情)ボタンを押される最大の原因になります。

ステップ2:配信リストの徹底的なクリーニング

数年前の名刺データや、ネットで自動収集したような古いリストには、すでに使われていないアドレスや、業者を罠にかけるための「スパムトラップ」が潜んでいます。

エラーになったアドレスには二度と送らないよう、配信前にリストを綺麗に掃除(クリーニング)する運用を徹底してください。

ステップ3:技術的な「身元証明(SPF/DKIM/DMARC)」の設定

「うちの会社はなりすまし業者ではありません」とインターネット上で証明するためのデジタル署名(SPF・DKIM・DMARC)を必ず設定してください。現在、これらが設定されていないドメインは、それだけでレピュテーションが低いとみなされます。

▶ 関連記事:SPF・DKIM・DMARC設定ガイド

ステップ4:SNSやメール配信の「社内ガイドライン」策定

「どんな言葉遣いで発信すべきか」「クレームが来たら誰に報告するか」といったルールを社内で統一しましょう。また、外部のメール配信システムを利用する場合は、自社の評価を落とさないよう、「クリーンなIPを保つための対策を徹底している信頼できる業者」を選ぶことが重要です。

まとめ|「正しく届く通信」は「信頼される企業」の証

企業のレピュテーションは、一朝一夕に作られるものではありません。

お客様にとって価値のある情報を、適切な頻度で、礼儀正しく届ける。万が一「もう送らないで」と言われたら、真摯にすぐ対応する。こうした「当たり前の誠実さ」の積み重ねが、SNSでの良い口コミを生み、メールの到達率を高め、ひいては企業の売上を大きく伸ばす原動力になります。

「営業メールの反応率を上げたいけれど、自社のレピュテーション(ドメイン評価)を傷つけないか不安だ…」とお悩みの方は、リストの自動クリーニングから安全な配信インフラまでを完備した、当社の配信代行サービスをご活用ください。

御社の大切な「信用資産」をお守りしながら、新規開拓を強力にサポートいたします。

👉 あわせて読みたい:レピュテーションを守るための関連知識

企業のレピュテーションリスクに関するよくある質問(FAQ)

Q1.レピュテーションとは具体的に何を指しますか?単なる「評判」ですか?

A.単なる一時的な評判や噂ではなく、企業が社会や取引先から得ている「総合的な信用資産」のことです。サービスの品質、法令遵守の姿勢、情報管理の徹底度合いなどがすべて数値化・可視化された結果であり、低下すると取引停止や採用難などの経営危機に直結します。

Q2.レピュテーションリスクを回避するために、まず何から始めるべきですか?

A.まずは「社内ガイドラインの策定」と「情報セキュリティの徹底」です。従業員のSNS利用ルールの策定や、顧客情報の適切な管理。そして営業活動においては、「特定電子メール法」などの法律を守り、相手に不快感を与えない誠実なコミュニケーションをルール化することが最優先です。

Q3.営業メールをたくさん送ることは、レピュテーション低下につながりますか?

A.はい、運用を間違えると非常に危険です。古いリストに無差別に送ったり、配信停止(オプトアウト)の仕組みを設けていなかったりすると、受信者からスパム報告を受け、インターネット上でのドメイン・IPレピュテーション(デジタルの信用スコア)が急落し、正常な業務メールすら届かなくなります。

Q4.一度下がってしまったレピュテーション(信用)は回復できますか?

A.回復は可能ですが、下落した時の何倍もの時間と労力がかかります。問題が発生した原因を究明し、再発防止策を透明性をもって社会や顧客に示し、長期間にわたって誠実な行動(クリーンな配信運用や品質改善)を証明し続ける必要があります。

Q5.情報漏洩やSNS炎上以外で、意外と気づきにくいリスクはありますか?

A.「外部ベンダー(外注先)の選定ミス」です。例えば、安価すぎる質の悪いメール配信システム(汚れた共用IP)を使ったり、違法な名簿業者からリストを買ったりすることで、自社はルールを守っているつもりでも、結果的にスパム業者と同じ扱いを受け、信用を失うケースが増えています。

この記事の執筆にあたり参照した公式ガイドライン・公的資料

- 総務省・消費者庁:

特定電子メールの送信等に関するガイドライン(営業メールとコンプライアンス) - IPA(情報処理推進機構):

情報セキュリティインシデント・情報漏洩対策ガイド - Google Workspace 管理者ヘルプ:

メール送信者のガイドライン(デジタル上でのレピュテーション維持の要件)

Comment