ゼロクリック検索とは?現状とSEO対策、AI時代の最新動向を解説

インターネットで情報を探すとき、私たちはついGoogle検索を使います。ところが最近では、検索結果をクリックせずに答えを得てしまう「ゼロクリック検索」という現象が急速に増えています。

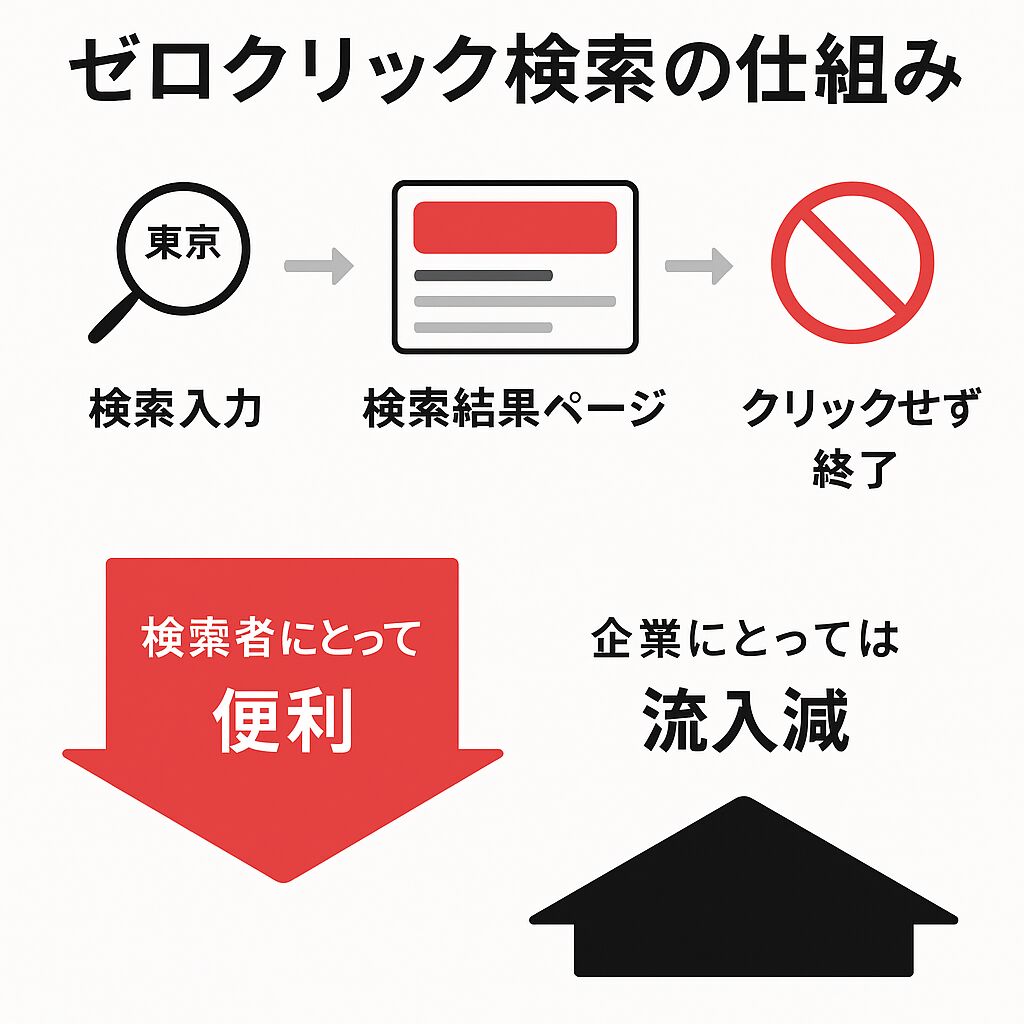

たとえば「東京 天気」と調べれば、ページを開かなくても結果画面に天気が表示されます。便利な一方で、企業のWebサイトに訪れる人は減ってしまう可能性があるのです。特にBtoBの営業担当者や中小企業の経営者にとっては、集客や問い合わせの数に直結する重要な課題となります。

Simon / Pixabayイメージ画像

ゼロクリック検索とは?

ゼロクリック検索とは、検索結果ページ(SERP)上でユーザーが情報を得てしまい、リンクをクリックせずに検索を終える現象のことです。たとえば次のようなケースがあります。

- 「1ドル 円」と検索すると、為替レートが結果画面の上に表示され、そのまま答えが分かる

- 「東京 天気」と入力すると、天気予報が検索画面に表示され、他のサイトを見る必要がない

- 「渋谷駅 出口」と調べると、Googleマップと一緒に出口情報が表示される

このように、Googleは検索者の「すぐ答えが欲しい」というニーズに応えるため、検索結果の中に直接答えを示す仕組みを強化してきました。これがゼロクリック検索の正体です。

ゼロクリック検索を支える代表的な仕組みには以下のようなものがあります。

- 強調スニペット(Featured Snippet)

- ナレッジパネル / ナレッジグラフ

- リッチスニペット(Rich Snippet)

- ローカルパック

- AI要約(AI Overview / SGE)

→ 検索結果の一番上に抜粋された回答が表示される。

→ 有名人や企業、場所などの基本情報を右側や上部にまとめて表示。

→ レビューの星やレシピ、イベント日程などが検索画面に直接出る。

→ 「近くのカフェ」などで地図や店舗情報が表示される。

→ GoogleがAIで検索内容をまとめ、上部に要約を表示する新しい機能。

つまり、ゼロクリック検索は「検索者にとっては便利」「企業にとっては流入減のリスクがある」両刃の剣なのです。

ゼロクリック検索の現状と推移

ゼロクリック検索は、ここ数年で急速に増加しています。アメリカの調査会社SparkToroとDatosの分析によると、2024年時点で米国・EUでは全検索の約58〜60%がクリックなしで終了していると報告されています。つまり、半分以上の検索が「サイトにアクセスせず、結果画面で完結」しているのです。

さらに、Googleが「AI Overview(AI要約)」を導入した2025年以降、この傾向は加速しています。Pew Researchの調査によれば、AI要約が表示された検索では、リンクのクリック率が15%から8%にまで低下したというデータもあります。別の分析では、ゼロクリックの割合が約70%に達したとも指摘されています。

日本国内でも同じ流れが見られます。たとえば「今日の天気」「1ドル円」などのシンプルな検索は、ほとんどがゼロクリックで終わります。特にスマートフォンユーザーは、短時間で結果を得たい傾向が強く、ゼロクリック検索の増加を後押ししています。

この背景には、検索者の意図の変化があります。ユーザーは「知りたいことをすぐに知りたい」という即答型のニーズを持つことが増え、Googleもその期待に応えるように検索結果ページを進化させてきました。結果として、検索体験は便利になったものの、企業のWebサイトに訪問する人は減少するという課題が生まれているのです。

図解:ゼロクリック検索の仕組み

ゼロクリック検索の具体事例

ゼロクリック検索は、日常のさまざまな検索で発生しています。ここでは代表的な事例をジャンルごとに見ていきましょう。

インフォメーション系検索

例: 「1ドル 円」「岸田首相 年齢」「オリンピック 開催年」

特徴: 数字や事実、簡単な知識を求める検索は、強調スニペットやナレッジパネルに答えが表示され、クリックせずに終了することが多いです。

ローカル検索(地域情報)

例: 「近くのカフェ」「渋谷駅 出口」「新大阪駅 コインロッカー」

特徴: Googleマップやローカルパックに情報が表示され、場所や営業時間をその場で確認できるため、Webサイトを訪れなくても済むケースが増えています。

ツール利用型検索

例: 「100*12」「5分 タイマー」「ストップウォッチ」

特徴: Googleは電卓やタイマーなどの簡易ツールを検索画面に組み込み、ユーザーは外部サイトに行かずに利用できます。

マイクロモーメント検索

例: 「東京 天気」「今日の祝日」「現在時刻」

特徴: 瞬間的に答えを知りたい検索。特にスマートフォンでの利用が多く、ゼロクリック化の代表的なパターンです。

BtoBにおける事例

例: 「DX 意味」「SaaS とは」「上場企業数 2025」

特徴: 業界用語やビジネス情報を調べると、検索結果の上部に要約や定義が表示されることが増えています。BtoB営業やマーケティングでは、このような検索がゼロクリックで完結することで、自社サイトに流入する機会が減るリスクがあります。

ショッピング系検索

例: 「iPhone 価格」「ユニクロ シャツ 評判」

特徴: Googleショッピングや商品比較カードが検索結果に表示され、価格やレビューがその場で確認できます。ユーザーは公式サイトやECサイトに行かずに、おおよその情報を得てしまいます。

ヘルスケア・ライフスタイル検索

例: 「熱中症 症状」「コーヒー カロリー」「風邪 治し方」

特徴: Googleは医療・健康関連の信頼性の高い情報源を上部に表示し、ユーザーはその要約を読むだけで満足してしまう傾向があります。特に生活や健康に関する簡単な疑問はゼロクリック化しやすい分野です。

ゼロクリック検索が企業に与える影響

ゼロクリック検索は、検索者にとっては「便利」ですが、企業にとってはメリットとデメリットの両面があります。ここではその影響を整理します。

デメリット(リスク)

- サイト流入数の減少

- コンバージョン(問い合わせ・資料請求)の減少

- 競合との差別化が難しくなる

検索結果上で答えが完結してしまうため、自社サイトを訪れるユーザーが減少します。特にFAQ的な情報や業界用語の解説などは、Googleのスニペットで済まされてしまうケースが増えています。

サイト流入が減ることで、BtoBにおいて重要な「お問い合わせ」「資料請求」などのコンバージョンに直結するアクションも減少するリスクがあります。

ゼロクリック検索では検索結果に要約情報だけが表示されるため、複数の企業情報が同列に扱われやすく、自社の強みを訴求しにくくなります。

メリット(チャンス)

- ブランド露出の増加

- 検索者の信頼獲得

- 指名検索・直接流入へのつながり

強調スニペットやAI要約に自社サイトの情報が引用されれば、クリックされなくても企業名やサービスが検索者の目に触れることになります。これは「ブランド認知」の観点では大きな価値があります。

SERP上で情報が採用されること自体が「信頼できる情報源」とGoogleに認められた証拠であり、企業の専門性や権威性を高める効果があります。

一度ゼロクリックで企業名を知ったユーザーが、その後「◯◯社 サービス名」といった指名検索を行い、直接的に問い合わせや商談につながる可能性もあります。

ゼロクリック検索へのSEO・マーケティング対策

ゼロクリック検索が増える中で、企業がただ「アクセスが減って困った」と嘆くだけでは前に進めません。むしろ、ゼロクリック検索を前提にしたSEOやマーケティング対策が必要です。

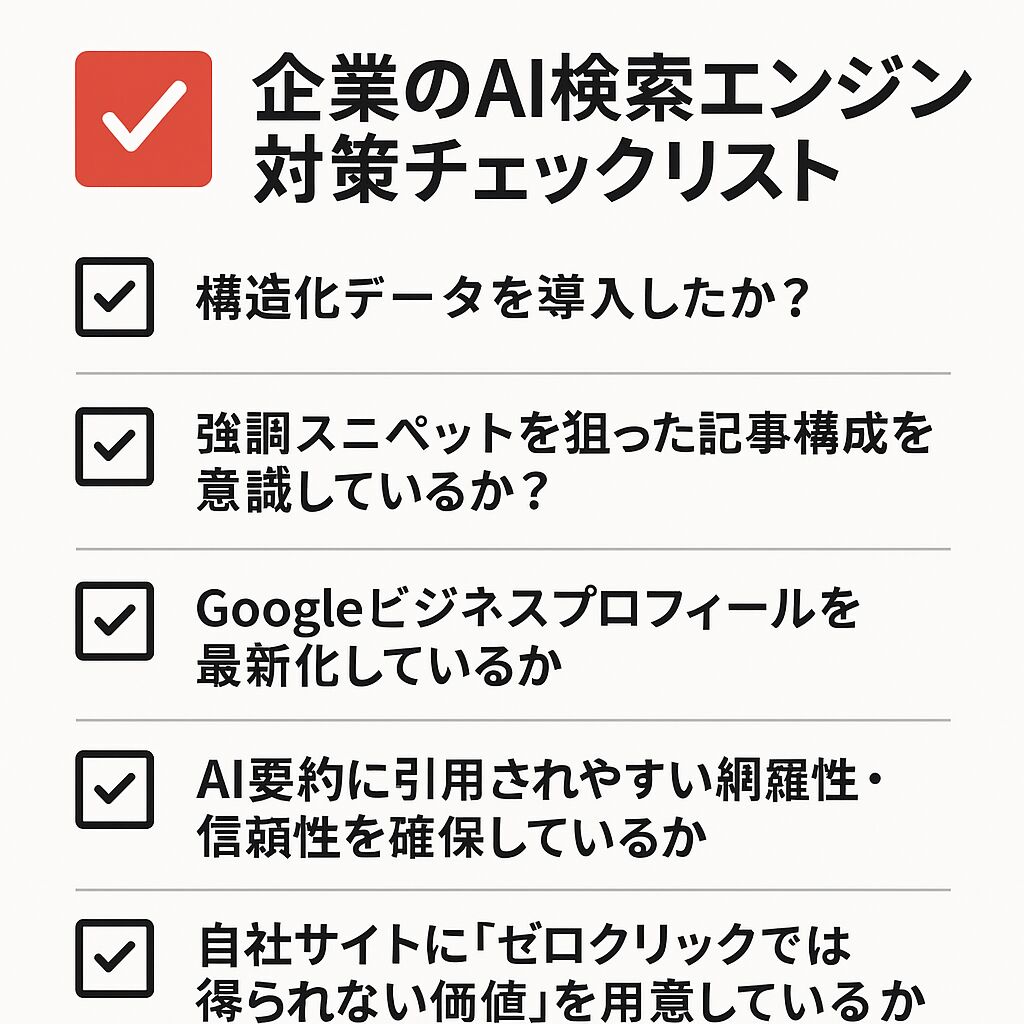

構造化データの導入

検索結果に情報を表示してもらうためには、Googleに正しく内容を理解してもらうことが大切です。FAQページやレビュー、レシピ、イベントなどは構造化データ(JSON-LD形式)を導入することで、リッチスニペットに反映されやすくなります。さらに、検索エンジンに「この情報は公式で信頼できる」と伝える効果もあり、長期的に見てもSEO上有利になります。

強調スニペットを狙ったコンテンツ設計

「◯◯とは?」「◯◯の意味」といった疑問形のキーワードでは、検索結果に強調スニペットが表示されやすいです。冒頭に結論を簡潔に書く→その後に詳しい説明を追加という構成を意識することで、スニペットに採用される確率が上がります。特に見出し(H2・H3)に質問形式を取り入れると、Googleにとって読み取りやすく、より掲載されやすくなります。

Googleビジネスプロフィールの最適化

ローカル検索(例:「大阪 税理士」「東京 カフェ」)はゼロクリック化しやすい領域です。自社の所在地や連絡先、営業時間などをGoogleビジネスプロフィールに正確に登録・更新しておくことで、検索者が自社を見つけやすくなります。さらに、口コミへの返信や最新写真の追加などを行うことで、信頼性と来店意欲を高められます。

AI要約に引用される工夫

GoogleのAI Overview(AI要約)では、複数のサイトから情報が引用されてまとめられます。この時に引用されるためには、網羅性のある記事・正確な情報源へのリンク・最新データの活用が重要です。特に専門性が高いBtoB分野では、信頼性を示すデータや事例を盛り込むことで引用されやすくなります。権威性のあるドメイン(公的機関や業界団体)へのリンクを貼るのも有効です。

クリックを促す工夫

ゼロクリック検索が増えても、ユーザーを自社サイトに誘導する方法はあります。

- 「詳しくはこちら」「事例集はこちら」など、検索結果では見られない追加情報を提供

- ホワイトペーパーや無料資料のダウンロードを用意し、ゼロクリックでは得られない価値を提示

- 比較・検討フェーズにあるユーザー向けに、詳細な比較記事や導入事例を作成

さらに、記事内に動画やインフォグラフィックを盛り込むことで、検索者が「もっと見たい」と思う動機を与え、クリックにつながりやすくなります。

関連キーワードと検索意図の分析

ゼロクリック検索を理解するには、どのようなキーワードで検索され、検索者がどんな意図を持っているかを知ることが大切です。関連キーワードを分析することで、企業は「自社が狙うべき検索領域」と「ゼロクリックで終わりやすい領域」を切り分けられます。

ゼロクリック検索に関連する注目キーワード

実際によく検索される関連キーワードとして、以下の10個が挙げられます。

- ゼロクリック検索 とは

- ゼロクリック検索 SEO

- ゼロクリック検索 対策

- ゼロクリック検索 増加

- ゼロクリック率

- ゼロクリック検索 事例

- ゼロクリック検索 今後

- AI検索 ゼロクリック

- ゼロクリック検索 トレンド

- ゼロクリック検索 日本

これらは「基礎理解」「SEO対策」「最新動向」に大きく分けられ、検索する人の意図を読み解くヒントになります。

検索意図の分類

関連キーワードから見えてくる検索意図は次の通りです。

- 基礎理解型

- 実務対応型

- 動向把握型

- 地域・市場特化型

- 技術動向型

例:「ゼロクリック検索 とは」「ゼロクリック率」

→ 用語の意味や基本概念を知りたい。入門者や学生、経営者が多い。

例:「ゼロクリック検索 SEO」「ゼロクリック検索 対策」

→ 具体的な施策や改善方法を知りたい。Web担当者・マーケティング担当者向け。

例:「ゼロクリック検索 今後」「ゼロクリック検索 トレンド」

→ 最新の状況や今後の予測を確認したい。経営層や戦略立案者に多い。

例:「ゼロクリック検索 日本」

→ 日本市場での傾向や他国との違いを調べたい。国内ビジネスに特化した検索者。

例:「AI検索 ゼロクリック」

→ AI要約やSGE(Search Generative Experience)との関係を探っている層。テクノロジーに関心の高い層が中心。

分析から導かれる戦略

- 基礎理解層向けには:「◯◯とは?」形式の記事を作り、強調スニペットを狙う

- 実務担当者向けには:チェックリストや事例記事を提供し、クリックの価値を高める

- 経営層・意思決定層向けには:最新動向や将来予測を整理した記事で信頼感を与える

- 日本市場特化には:「日本での影響と海外比較」という切り口で差別化

- AI関連には:AI検索がゼロクリックに与える影響を深掘りし、最新の情報を発信

今後の展望

ゼロクリック検索は一時的な現象ではなく、今後さらに広がっていくと考えられます。その背景には、検索技術やユーザー行動の変化があります。ここでは、AI検索時代におけるゼロクリック検索の未来を見ていきましょう。

AI検索(SGE / AI Overview)の普及

Googleは2024年から「AI Overview(生成AIによる検索要約)」を導入し、検索結果の冒頭で自動生成された要約を表示しています。これにより、ユーザーはページを開かなくても詳細な情報を得られるようになり、ゼロクリック検索の割合はさらに増加すると予測されます。特にBtoB分野では、業界解説や用語の意味などがAI要約で完結してしまうリスクが高いです。さらに、AIはユーザーの検索履歴や興味を学習して答えを最適化していくため、検索者の依存度が高まりやすい点も注目されます。

日本市場での傾向

日本でもすでに「天気」「株価」「電車の遅延」といった即答型検索はほとんどがゼロクリック化しています。さらに今後は、商品比較やサービス選定の初期段階までゼロクリック化が広がる可能性があります。たとえば「法人向けクラウドサービス 比較」なども、AI要約でまとめられる未来が想定されます。加えて、日本独自の商習慣や業界特有の情報もAIに組み込まれていけば、検索行動全体が変わる可能性もあります。

ユーザー行動の変化

ゼロクリック検索が一般化すると、ユーザーは「短時間で答えを得る」ことを当然と考えるようになります。そのため企業サイトには、単なる情報提供ではなく、「より詳しく知りたい」「相談したい」と思わせる仕組みが求められるようになります。具体的には、検索者が次のアクションを起こしたくなるCTA(行動喚起)や、資料請求・問い合わせにつながる導線設計が今まで以上に重要になります。

企業が今から準備すべきこと

- AIに選ばれる情報源になる:網羅性と信頼性を高め、AI要約に引用される可能性を上げる

- ゼロクリックを前提にした戦略設計:流入数減少を想定し、ブランド認知や直接検索につなげる導線を整備

- 差別化できるコンテンツ作り:比較記事、事例紹介、専門家の解説など「ゼロクリックでは得られない価値」を提供

- オフライン連動の強化:検索で知ったユーザーが、展示会やセミナーなどオフラインで接触する導線をつくる

このようにオンラインとオフラインを組み合わせることで、検索で得た情報が実際の商談や契約へとつながりやすくなります。

企業のAI検索エンジン対策チェックリスト

まとめ:ゼロクリック検索時代をチャンスに変える

本記事では、ゼロクリック検索の定義から現状の推移、具体的な事例、そして企業への影響と対策までを解説しました。改めて整理すると、ゼロクリック検索には次の特徴があります。

- 検索結果ページだけで答えが完結する「即答型検索」が増えている

- 全体の約6〜7割の検索がクリックなしで終わるという調査結果もある

- 企業にとっては「アクセス減少のリスク」と「ブランド露出のチャンス」の両面が存在する

重要なのは、この変化を脅威と捉えるのではなく、自社に有利に活かす視点です。検索者が知りたい「短い答え」は検索画面で提示しつつ、「さらに詳しく知りたい人」を自社サイトに導く二段構えの設計が、これからのSEO戦略の基本になります。

また、AI要約や生成AI検索の普及により、ゼロクリック検索は今後さらに加速するでしょう。そのためには、

- 構造化データの活用

- 強調スニペットを狙った記事設計

- Googleビジネスプロフィールの最適化

- 信頼できる情報発信と引用されやすいコンテンツ作り

といった施策を今日から取り入れることが求められます。

ゼロクリック検索時代は、企業にとって「クリック数」だけでなく、「検索画面でどう見えるか」「どんな形でブランドが露出するか」が重要な指標となります。変化に早く対応した企業こそ、認知度や信頼度を高め、将来的な顧客獲得につなげることができるでしょう。

関連する質問

ゼロクリック検索とは何のことですか?

検索結果ページ上で疑問が解決し、外部サイトへ遷移せずに完結する検索行動です。天気や為替、用語の定義確認などの即答型で多発します。

ゼロクリックが増えると企業には何が起きますか?

オーガニック流入やCV機会が減少しやすくなります。一方で、要約やスニペットで露出すれば認知や指名検索の増加につながる可能性もあります。

AI要約登場後の影響はどれくらいありますか?

AI要約が上部に表示されると、検索者は回答を読んで満足しやすくクリック率は低下傾向です。引用されれば信頼性訴求の好機にもなります。

どの検索意図がゼロクリックになりやすいですか?

即答が可能な意図です。インフォメーション、ローカル検索、ツール利用、マイクロモーメント等。比較検討はクリックが発生しやすいです。

企業が今すぐ取り組む最優先の対策は何ですか?

FAQ等の構造化データ導入、結論先出しの本文設計、GBP最新化、信頼できる根拠提示の四点です。要約に引用される土台作りを優先します。

FAQ構造化データは効果がありますか?

正しく実装するとリッチリザルト表示に役立ち、検索面で情報が目立ちやすくなります。重複や誇張を避け、最新ガイドに沿って管理しましょう。

ゼロクリック時代に重視すべき指標は何ですか?

クリック数だけでなく、検索面での表示占有、要約・スニペット採用率、指名検索数、直リンク流入、問い合わせ品質なども併せて追います.

参考情報・出典先

- Suzuki Kenichi Blog:海外調査「検索の約60%がクリックなしで終了」

- Room8:ゼロクリック検索とSEO戦略

- note:ゼロクリック検索の現状と未来

- Ahrefs:ゼロクリック検索とは何か

- Bain & Company:ゼロクリック検索とマーケティング戦略

- Search Engine Land:ゼロクリック検索の最新調査データ

- Search Engine Journal:Google AI Overviewとゼロクリック検索

- Google 検索セントラル公式ブログ(日本語版):構造化データと検索の最新情報

- ferret:ゼロクリック検索がSEOに与える影響

- SEO Japan:検索動向とゼロクリック化の課題

- ITmedia マーケティング:AI検索とゼロクリック現象の解説

- MarkeZine:ゼロクリック検索と今後のSEO戦略

(この記事は2024年に掲載した記事を2025年に加筆修正更新したものです)

Comment