バウンスメールとは?原因・種類・到達率への影響と営業メールでの最適な対処法

営業メールで避けられない「配信エラー(バウンス)」は、放置すると到達率の低下やドメイン評価の悪化につながる重要な指標です。本記事では、ハードバウンスとソフトバウンスの違い、発生原因、営業メール配信に与える影響、そして実務で使える最適な対策をわかりやすく解説します。

目次

バウンスメールとは(定義・仕組み・基本概念)

バウンスメールの基本的な仕組み

バウンスメールは、メールが相手のサーバーに到達できなかった際にMAILER-DAEMON(メール配送エラー通知用システム) から自動返信されるエラーメールです。

通常、以下のような形で返ってきます。

- “User unknown”(存在しないアドレス)

- “Mailbox full”(受信容量オーバー)

- “Message blocked”(拒否)

営業メールでは、このエラーの種類を正しく把握することが、到達率を維持し、レピュテーションを守るための第一歩になります。

営業メールでバウンスが重要視される理由

バウンス率が高いリストは、「古い」「更新されていない」「スパム傾向がある」と見なされやすく、GmailやOutlookの評価に悪影響を与えます。特に営業メールのような初回接触型の配信では、バウンス率が5%を超えると迷惑メール判定が増えると言われています。

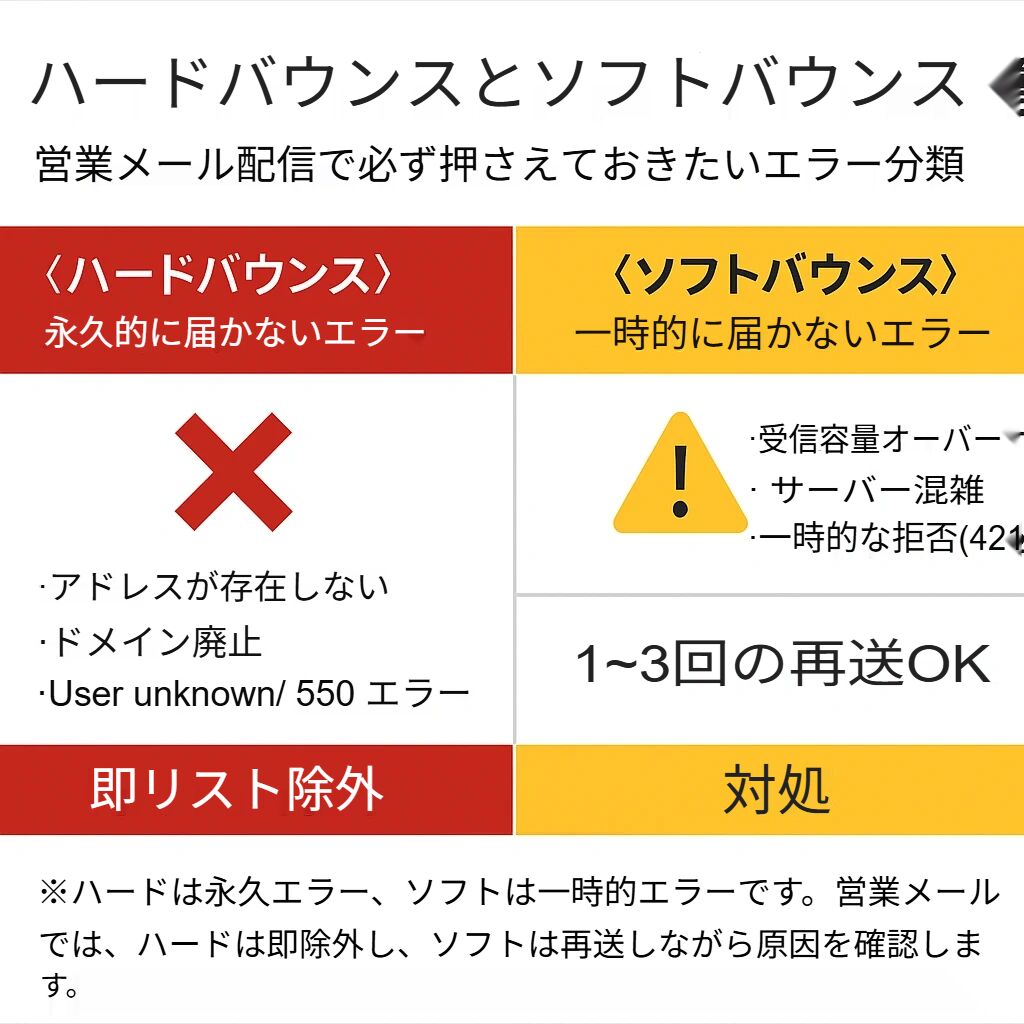

バウンスメールの種類(ハードバウンス/ソフトバウンス)

ハードバウンス(永久的なエラー)

ハードバウンスは、アドレス自体が存在しない、ドメインが廃止されているなど完全に届かない状態を示します。

代表例:

- 企業のドメインが閉鎖された

- 担当者のアドレスが削除された

- 入力ミスによる存在しないメール

ハードバウンスは再送しても絶対に届かないため、即時リストから除外するのが必須 です。

ソフトバウンス(一時的なエラー)

ソフトバウンスは下記のような一時的な理由で発生します。

- 受信ボックスが一時的に容量オーバー

- サーバーが混雑・短時間の停止

- 添付ファイルの容量制限

- 一時的なセキュリティ制限

営業メールでは 1〜3回の再送で改善することが多いため、ハードとは扱いを分けて管理する必要があります。

バウンスが発生する主な原因と実例

存在しない・廃止されたメールアドレス

営業メールでは、「担当者の退職」「店舗閉鎖」「ドメイン廃止」 が多くのバウンス原因になります。特に

- info@ の放置

- 古い営業所や閉店した店舗アドレス

- 企業のCMS更新に伴う旧アドレスの削除

は発生頻度が高く、バウンス率の上昇原因になります。

受信側のサーバー拒否(セキュリティ設定)

相手のサーバーが以下の判断をするとメールを受け取らずエラーになります。

- SPF・DKIMの認証チェックで失敗

- 一定時間内の大量送信によるブロック

- 「営業メールらしい」と判断される内容

- IPレピュテーションの低下

「550」や「554」エラー が出る場合はこのパターンです。

一時的なサーバー状況・容量オーバー

サーバーダウン、容量上限、添付ファイルの重さなど、短期間の問題で発生するバウンスです。これらはリスト上は有効アドレスであることが多いため、ハード扱いせず経過観察が必要です。

ロールアドレス・キャッチオールとの関連

info@ や catch-all のアドレスは中身の担当者が不明・受信設定が統一されていない ため、他のアドレスに比べバウンスやセキュリティ拒否が起きやすい傾向があります。

ロールアドレスやキャッチオールアドレスの詳細なリスクや扱い方については、

ロールアドレス(info@)のリスクと安全な扱い方 と

キャッチオールメールの仕組みと営業メールでの注意点 で詳しく解説しています。

バウンスメールが営業メールに与える影響(重要)

到達率の低下と迷惑メール判定の加速

営業メールは、Gmail・Outlook・独自サーバーなど複数の受信環境に配信されます。このとき エラー率(バウンス率)が高いアドレスが多いと、「信頼性の低い配信者」と判断されます。

結果として次のような影響が出ます

- 受信トレイではなく迷惑メールフォルダへ振り分け

- 開封率が通常より5〜20%下がる

- メールが途中でブロックされる

- 同一ドメインに対する評価が一括で悪化する

特に Gmail は「送信者の信頼度」を重視するため、バウンス率5%超え → スパム判定が急増という傾向があります。

ドメインレピュテーションへの悪影響

バウンスが多い状態で配信を続けると、送信元のドメイン・IPアドレスの評価が下がります。これがいわゆるレピュテーション低下で、営業メールでは致命的です。

レピュテーションが下がると

- どれだけ良い内容のメールでも届きにくい

- 営業リスト全体に影響が及ぶ

- 新ドメインでも再発しやすくなる(再評価に時間がかかる)

随時データ更新&停止先除外をしている会社と、何もしない配信者では、配信結果、レピュテーションに大きな差が出ます。

バウンスが多い状態で配信を続けると、こうした評価指標(レピュテーション)が徐々に下がっていきます。レピュテーションの考え方や守り方については、

ドメインレピュテーションとは|迷惑メール判定を避けるための基礎知識 もあわせてご覧ください。

バウンス発生のリスクを減らすための対策

最新データへの更新と無効アドレスの即時除外

バウンスの最大要因は「古いアドレス」 です。営業所の閉鎖、担当者交代、ドメイン切り替えなど、企業側の変化は毎日発生しています。

【推奨対策】

- 毎月1回以上のデータ更新

- ハードバウンスは即除外

- ソフトは一時保持して経過観察

- 営業禁止企業・苦情履歴あり企業は永久除外

当社では 毎月約7000件追加・3000件除外を行い、最新情報に常時アップデートしています。

ロールアドレス・キャッチオール・古いinfo@への注意

ロールアドレス(info@ 等)は、部署内で放置されることも多く、古いまま残っているアドレスがバウンス源となるケースがあります。

- info@ → 中リスク(業種によっては危険)

- support@ / admin@ → 高リスク(拒否されやすい)

- catch-all →「存在するように見せかけて実は存在しない」状態で迷惑メール判定が起きやすい

→ これらの扱いを誤るとバウンス率が急上昇します。

SPF・DKIM・DMARCなどの認証設定

受信サーバーは「正しい送信者か?」を厳しくチェックしています。認証が誤っていると、エラーにつながります。

- SPF:送信サーバーの正当性

- DKIM:改ざんされていないか

- DMARC:SPF・DKIMの整合確認

特に Gmail ガイドライン(2024年〜)ではDMARC設定が必須のため、未設定だと「拒否(Reject)」が増えてバウンス率に跳ね返ります。

これらの認証設定を正しく構成することで、受信側サーバーからの拒否やブロックを減らし、バウンス率と迷惑メール判定の両方を抑えることができます。

具体的な設定方法や確認手順は、SPF・DKIM・DMARC設定ガイドにまとめています。

送信量・ウォームアップの調整

新ドメイン、新IP、初回配信などは、いきなり大量配信すると拒否されることがあります。

【推奨】

- 1日目は1,000通、次に3,000通…と段階増加

- 同一ドメイン宛の大量送信は避ける

- エラー数が急増したら配信を休止し評価回復を待つ

バウンスメールの判定ログの読み方(実務編)

MAILER-DAEMON のエラーコードの基本

バウンスメールにはエラーコードが含まれ、これを読むことで「再送すべきか/除外すべきか」の判断ができます。

代表例

- 550:受信拒否・存在しないアドレス

- 554:スパム扱い・ポリシーブロック

- 421:一時的な受信制限

- User unknown:アドレス不存在

- Mailbox full:容量オーバー

営業メールでは、550/554は 即除外、421/Mailbox full は 要経過観察 が基本です。

「再送」「除外」の判断基準

再送すべきか迷う担当者は多いですが、以下を基準にすれば判断が容易になります。

▶ 再送しても良い例(ソフト)

- 421(サーバー混雑)

- Mailbox full(容量)

- 一時的なセキュリティ制限

- 添付ファイルが重かった場合

▶ 即除外すべき例(ハード)

- 550(User unknown)

- 554(ポリシーブロック)

- ドメイン失効

- 担当者アドレス削除済み

当社の配信エラー管理と安全配信体制

20万件の配信停止リストによる危険アドレスの除外

2019年から蓄積した配信停止先を管理し、苦情・拒否・不達履歴のある企業を除外しています。これにより、バウンス率の上昇を未然に防ぎ、安全な配信基盤を維持しています。

毎月の更新作業と目視チェック体制

約7,000件追加と3,000件除外を繰り返しています。

- 月 7,000件の新規追加

- 月 3,000件の除外

- 営業お断り文言の手動チェック

- 古い info@ の実態確認

- スパムトラップ・キャッチオールの除外

これらにより、最新で危険度の少ないリストを維持しています。

まとめ(営業メールでバウンスを減らすために)

営業メールの成果はエラー管理で大きく変わる

バウンスメールは単なるエラー通知ではなく、配信者の評価・到達率・迷惑メール判定に直結する重要な指標です。特に営業メールは初回接触が多く、企業や担当者側のアドレス更新頻度も高いため、リスト品質の差がそのまま成果に直結します。

- ハードバウンスは即除外

- ソフトバウンスは経過観察

- 古いロールアドレス・キャッチオールには注意

- 認証設定(SPF/DKIM/DMARC)の不備を放置しない

- 新ドメインはウォームアップ必須

これらを徹底することで、迷惑メールフォルダ行きを防ぎ、営業メールの成功率が安定します。

当社のデータ更新とエラー管理

当社では毎月のデータ更新と、20万件以上の停止先除外により、不達の多いアドレスや危険アドレスを事前に排除 しています。また、目視チェックで営業禁止企業を丁寧に除外することで、バウンス率・苦情率が抑えられ、安定した営業メール配信を実現しています。

安全で届く営業メールを運用したい企業様は、ぜひ当社の配信代行をご活用ください。

よくある質問(FAQ)

-

バウンスメールとは何ですか?メールが受信側に届かず、エラーとして返ってくる配信不達メールのことです。営業メールではリスト品質や到達率を判断する重要な指標になります。

-

ハードバウンスとソフトバウンスの違いは?ハードバウンスは「永久的に届かないエラー」、ソフトバウンスは「一時的に届かないエラー」です。ハードは即除外、ソフトは数回の再送が基本です。

-

バウンス率が高いと何が問題ですか?GoogleやOutlookに「信頼性の低い送信者」と判断され、到達率の低下・迷惑メール判定の増加につながります。営業メールでは成果に直結する重要な要素です。

-

バウンスが急増した場合の対処方法はありますか?配信を一時停止し、アドレスの見直し・ロールアドレスの除外・認証設定(SPF/DKIM/DMARC)の確認を行います。送信量を下げて再送する方法も有効です。

-

FAXDM屋の配信ではバウンス管理をどうしていますか?毎月7,000件の新規追加と3,000件の除外を行い、古いアドレスや危険アドレスを除去しています。20万件の配信停止先を事前に除外し、安全な営業メール配信を実現しています。

参考情報・出典

- Google Postmaster Tools|バウンス・迷惑メール判定に関する情報

- Microsoft 365 Defender|メール受信エラーとセキュリティポリシーの概要

- RFC 3463 / RFC 3464|メールエラーコードと配信通知に関する技術仕様

- JPCERT/CC|企業向けメールセキュリティの推奨事項

- 国内外のメール配信ベンダーが公開するバウンスメール運用ガイドライン

関連記事(営業メールの安全な配信に役立つガイド)

- 営業メール配信代行サービス|180万件リストと安全な配信体制

- ロールアドレス(info@等)のリスクと安全な扱い方

- キャッチオールメールの仕組みと営業メールでの注意点

- ドメインレピュテーションとは|迷惑メール判定を避ける技術

- ドメインウォームアップ|新ドメインの安全な育て方

- SPF・DKIM・DMARC|送信者認証の基礎と正しい設定

- スパムトラップとは|種類・仕組み・回避する方法

- 営業メールのリスト作成方法と最新データの重要性

外部リンク:wikipediaのバウンスメールページ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB

Comment