ロールアドレスとは?営業メールでの送信可否・リスク・除外設定を完全解説

営業メールで頻繁に使われる「info@」「sales@」などのロールアドレスは、送る相手によって成果が大きく変わる重要な要素です。到達率の悪化、苦情発生、レピュテーション低下などのリスクもあるため、正しい理解と運用が欠かせません。本記事では、ロールアドレスの特徴・危険性・安全な扱い方をわかりやすく解説します。

目次

ロールアドレスとは何か

ロールアドレスとは、info@ や sales@ など部署全体が共有する代表メールのことです。担当者不在でも届く一方、誰が読むか不明なため営業メールでは扱いに注意が必要です。

ロールアドレスの基本的な役割と用途

ロールアドレスは、企業の「窓口」として広く利用される共有メールアドレスです。問い合わせ受付、資料請求、サポート対応など複数の社員が確認する前提で運用されるため、担当者個別のメールとは性質が異なります。

そのため、受信はされるが読む人が決まっていないという特徴があります。営業メールの場合、この点が成果に大きく影響します。

担当者アドレスとの違い

担当者宛メールは意思決定者に直接届きやすく、開封率も高い傾向にあります。一方ロールアドレスは、共有で管理されているため担当者へ確実に届くとは限りません。

また、担当者不在・対応遅延・読まれないフォルダへ仕分けされるケースがあり、営業メールとしては不安定な宛先と言えます。

ロールアドレスに営業メールを送るべきか?可否と判断基準

ロールアドレスは「届くが読まれにくい」特性があり、営業メールでは成果が安定しない傾向があります。苦情率の上昇や迷惑メール判定などのリスクも踏まえて判断する必要があります。

営業メールで送るメリット

ロールアドレスは企業の正式窓口であるため、担当者が不在でもメールが届く確実性があります。小規模〜中規模の企業では info@ が実質的な代表窓口として利用されていることも多く、資料請求やサービス案内が担当者に共有されるケースもあります。また、新規問い合わせ窓口として常に監視されている企業では、返信・資料確認につながる可能性もあります。

営業メールで送るデメリット

ロールアドレスは苦情・スパム報告が起きやすく、到達率の低下やレピュテーション悪化に直結します。特に info@ 宛ての営業メールは、個人宛の2〜3倍苦情が多いという傾向があります。さらに「営業メールお断り」という記載をしている企業も一定数存在し、配信すると即スパム報告につながることがあります。

ロールアドレスの種類と役割

info@・sales@・support@ などロールアドレスには種類があり、役割によって営業メールとの相性やリスクが大きく変わります。種類ごとの特徴を知ることで配信判断がしやすくなります。

代表的なロールアドレスの分類

営業メールでよく見かけるロールアドレスには以下のような種類があります。

- info@:企業代表・問い合わせ窓口

- sales@:営業部門・商談相談

- support@:サポート/ヘルプデスク

- contact@:問い合わせ全般

- admin@ / webmaster@:管理者・Web担当

これらは「誰が読むか不定」「担当者が変わりやすい」という特徴があり、営業メールの成果に影響します。

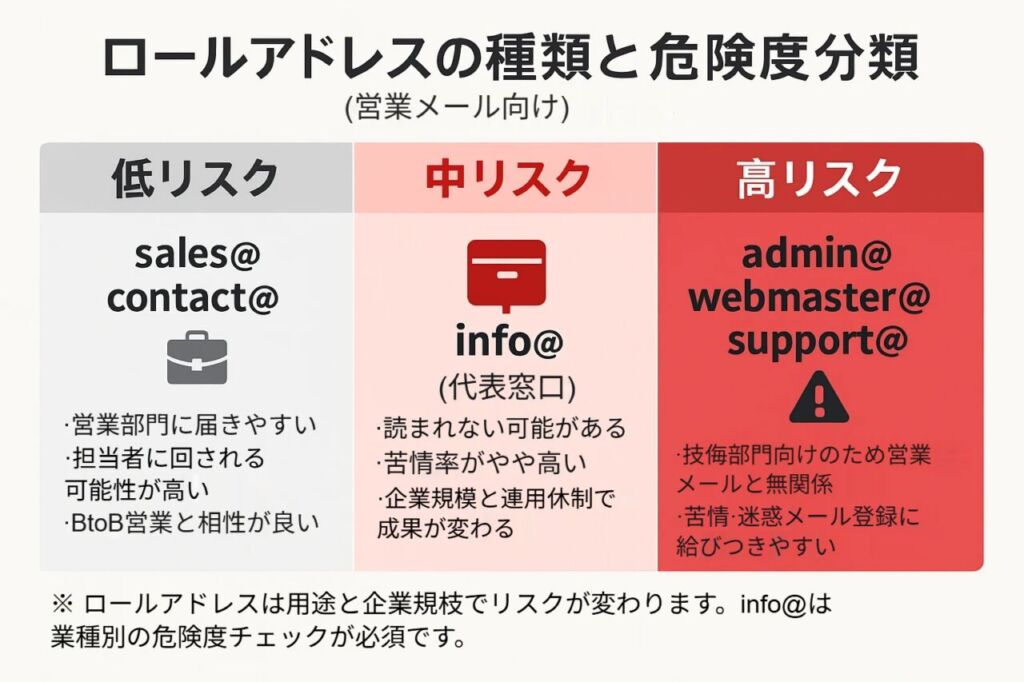

危険度レベル(低〜高)と注意点

- 低リスク:sales@、contact@

- 中リスク:info@

- 高リスク:admin@、webmaster@、support@

→ 営業部門宛のため営業メールが読まれる可能性が高い

→ 窓口として使われるが、不要な営業メールとして処理されやすい

→ 技術担当・保守担当が中心で営業メールと相性が悪い

ロールアドレスの種類によって 苦情率・反応率・到達率 が大きく変わる点は重要です。

ロールアドレスに送ることで発生するリスク

ロールアドレスは苦情・スパム報告が多く、到達率低下やレピュテーション悪化の原因になります。特にinfo@は営業メールとして扱われやすく、迷惑メール判定につながる場合があります。

スパム報告・苦情率の上昇

shared(共有)メールであるロールアドレスは、複数の担当者が処理するため不要と判断されやすく、スパム報告につながりやすい特性があります。実際に、info@ 宛の営業メールは個人宛メールの2~3倍の苦情率 というデータもあるほどです。また、共有受信箱の運用では「対応不要な外部メールは手早く迷惑メールへ移動」という習慣があるため、スパム判定が増えやすい構造になっています。

到達率の悪化・レピュテーション低下

苦情やスパム報告が一定数を超えると、Gmail/Outlook などの受信サーバーは送信元ドメインに低評価をつけます。これにより以下のような問題が発生します。

- 迷惑メールフォルダへの振り分け

- inbox 到達率が 90% → 60%台に低下

- 同一ドメイン宛の配信全体に影響(ドミノ現象)

- ハードブロック(受信拒否)のリスク上昇

特に info@ の古いアドレスがリサイクルトラップ化しているケース もあり、トラップ配信から一気にレピュテーションが落ちることもあります。

ロールアドレスを安全に活用するための対策

ロールアドレスを活用する場合は、除外設定・配信量・件名・営業禁止企業のチェックが重要です。info@の比率を下げ、対象を絞ることでリスクを最小化できます。

ロールアドレスの除外基準を設定する

ロールアドレスは全除外するのではなく、「送るべき企業と送らない企業を明確に分ける」ことでリスクを抑えつつ成果を出せます。

推奨除外基準:

- 営業メール禁止を明記している企業

- info@ 宛が古く更新されていない企業

- 過去に苦情発生をした企業

- webmaster@、admin@ など技術系ロール

逆に sales@ や contact@ のような「情報を確認しやすいロール」は送信対象として残す価値があります。

件名・配信量・送信時間を工夫する

ロールアドレスは“読まれにくい”前提を踏まえ、件名の工夫が必要です。

(例)

- 「ご担当部署へのご確認依頼です」

- 「問い合わせ窓口宛に、資料送付のご連絡です」

また、info@ 宛には大量配信を避け、全体の30〜40%以内に抑えることが推奨されます。送信時間も午前など、窓口業務が動く時間帯に合わせることで開封率が改善します。

ロールアドレスを混ぜるべき場面と正しく除外すべき場面

ロールアドレスは業種・企業規模によって扱いが変わります。送信すべき場面と除外すべき場面を判断することで、成果と安全性のバランスが取れます。

送るべきケース(営業メールと相性が良い場面)

以下のような企業ではロールアドレスが実質窓口として機能しており、営業メールが担当者に届きやすい傾向があります。

- info@ が代表窓口として使われている企業

- 小規模〜中規模の事業者で担当者が固定されない場合

- コーポレートサイトの問い合わせが営業部に転送される企業

- 工務店・製造業・クリニックなど info@ の稼働率が高い業種

これらはロールアドレス宛でも反応率が比較的安定します。

除外すべきケース(営業メールと相性が悪い場面)

以下のケースはロールアドレス宛に送っても成果になりにくく、苦情率や迷惑メール判定のリスクが上がるため除外が推奨されます。

- 営業メールお断り文言が公式サイトにある企業

- info@ が過去に廃止されて放置されている企業(トラップ化しやすい)

- webmaster@・admin@・support@ など技術系ロール

- 大企業の代表窓口(窓口担当が営業メールを処理しない傾向が強い)

ロールアドレスは 「全除外」でもなく「全配信」でもない」。企業属性と用途を見極めて扱うことが重要です。

当社のロールアドレス運用と安全配信体制

当社では営業お断り企業や古いロールアドレスを除外し、20万件の停止リストと業種別精査により安全な営業メール配信を実現しています。

20万件の配信停止リストと業種別除外ロジック

FAXDM屋では、2019年から蓄積している20万件以上の配信停止先を自動除外し、過去に苦情が発生した企業を確実に排除する仕組みを整えています。また、info@ の安全性は業種によって大きく異なるため、業種別の除外ルールを使用して info@ の比率を最適化しています。

営業お断り文言の目視チェックと最新リスト更新

当社の特徴は「企業サイトを目視確認していること」です。

- 営業メール禁止

- 無断メール禁止

- 窓口は担当者限定

などの文言を確認し、配信前に除外します。

よくある質問(FAQ)

-

ロールアドレス(info@など)に営業メールを送っても大丈夫ですか?送信自体は可能ですが、苦情率が高く迷惑メール判定のリスクがあります。特にinfo@は共有メールのため「不要な営業メール」と判断されやすく、慎重な扱いが必要です。

-

ロールアドレスを送信対象から除外したほうが良い企業はありますか?営業メールお断りを明記している企業、古い代表アドレス、webmaster@やadmin@などの技術系ロールは除外推奨です。反応率が低く、スパム報告につながりやすいためです。

-

ロールアドレスに送るメリットはありますか?小規模企業ではinfo@が実質窓口として機能しており、担当者に転送されるケースがあります。sales@のように営業部門に直結するロールは比較的相性が良い場合もあります。

-

ロールアドレスは到達率にどんな影響がありますか?苦情や迷惑メール報告が増えると、GmailやOutlookの評価が下がり、到達率が20~30%単位で低下することがあります。info@宛の多投はレピュテーション低下につながります。

-

ロールアドレスの安全な扱い方を教えてください。info@比率を30〜40%以内に抑え、営業禁止企業・古いアドレス・技術系ロールを除外します。件名を窓口向けに工夫し、配信量と時間帯を調整することで反応率を高められます。

-

FAXDM屋ではロールアドレスをどのように管理していますか?20万件の配信停止先を完全除外し、営業お断り文言の目視チェックを徹底しています。業種別にinfo@の危険度を判定し、安全なロールのみを残す独自フィルタを運用しています。

まとめ(安全な営業メール配信のために)

ロールアドレスは届きやすい一方で、苦情・スパム判定・到達率低下のリスクがある宛先です。用途や業種ごとに送信可否を判断し、適切に除外・管理することが成果向上につながります。

ロールアドレスは「使い分け」が成果を左右する

ロールアドレス(info@・sales@ など)は、企業の窓口として使われる一方、営業メールでは苦情や迷惑メール判定の原因になりやすい宛先です。しかし、全て除外すべきではなく、企業規模や業種、役割によって送るべきかどうかが大きく変わります。

- sales@・contact@ → 営業部門に届きやすい

- info@ → 中リスク(業種によっては有効)

- admin@・webmaster@ → 高リスク・除外推奨

この特徴を理解して運用することで、リスクを抑えつつ成果を最大化できます。

安全配信の鍵は「除外」「比率」「リスト品質」

ロールアドレスの扱いで最も重要なのは次の3点です。

- 営業お断り企業や古い代表アドレスの除外

- info@ の割合を30〜40%以内に抑える

- 最新リストへの更新と停止リストの徹底管理

この3つを習慣化することで、到達率・反応率・CV率が安定し、営業メールの成果が大きく向上します。

FAXDM屋の独自フィルタで安全な営業メール配信が可能

当社では、20万件以上の配信停止先を自動除外し、業種別のロールアドレス危険度を判定する独自フィルタを運用しています。さらに、定期的なリスト追加と除外の更新で、古く危険なロールアドレスを含まないクリーンなリストを維持しています。

届く営業メール”を実現したい企業様は、ぜひ当社の配信代行をご活用ください。

関連記事(営業メールの安全な配信に役立つガイド)

- 営業メール配信代行サービス|180万件リストと安全な配信体制

- ドメインレピュテーション管理|迷惑メール判定を避けるための基礎知識

- ドメインウォームアップ|到達率を回復する段階的な配信方法

- SPF・DKIM・DMARC設定|送信者認証で迷惑メール判定を防ぐ

- 特定電子メール法の実務|営業メールで守るべきルール

ロールアドレスのリスクや到達率の低下要因は、各メールサービスの評価基準やセキュリティ指標と深く関係しています。特にGoogleやMicrosoftのガイドライン、国内の法規制、セキュリティ機関の資料は、営業メール運用の安全性を判断するうえで重要な根拠となります。以下に、本記事のテーマと関連性の高い信頼性のある情報源をまとめています。

参考情報・出典

- 総務省|特定電子メール法ガイドライン

- Google Postmaster Tools|迷惑メール判定と送信者評価

- Microsoft 365 Defender|スパム・不要メールの評価基準

- JPCERT/CC|企業向けメールセキュリティの推奨事項

- Cisco Talos Intelligence|メールレピュテーションの分析情報

Comment