レピュテーションリスクとは|企業が信頼を守るための実践ガイド

レピュテーションリスクの基礎知識

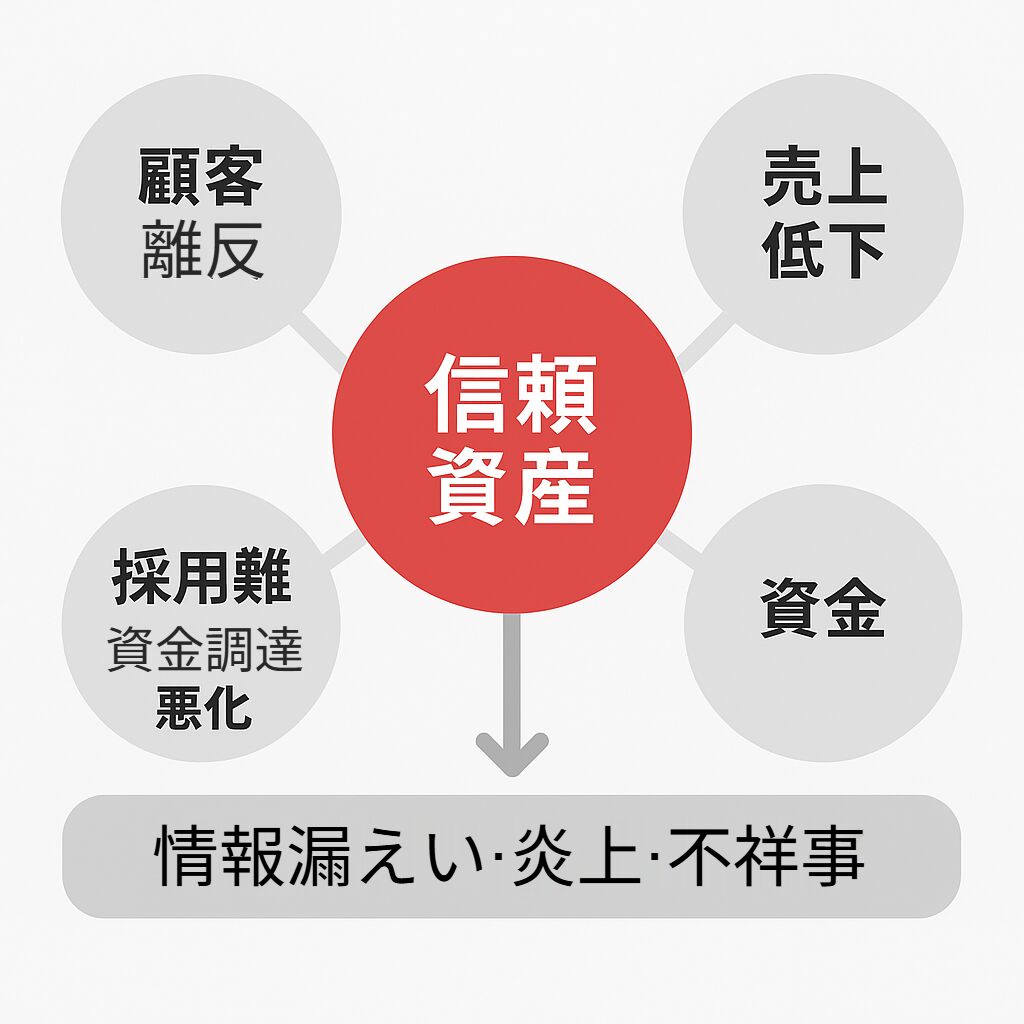

レピュテーションリスクとは、企業の評判・信頼が毀損されることで、売上や資金調達、人材採用などの経営活動に悪影響が生じるリスクを指します。物理的損失やオペレーショナルな停止よりも、「信頼という無形資産」へのダメージが中心で、回復には時間がかかる点が特徴です。類似語の「風評リスク」は外部からの噂や報道の要素が強調されますが、本稿では社内外の要因を含めた包括的な概念として扱います。

レピュテーションリスクとは何か

共通理解のため、監督機関・規格・一般的定義を簡潔に整理します。サイト内のガバナンス文書・危機管理規程とも整合させやすい記述にしておくと、社内共有の再利用性が高まります。

| 定義出典 | 要点(実務での読み替え) |

|---|---|

| 監督機関(例:金融監督領域) | 企業の信用低下により損失が発生するリスク。 →「信用=資本」視点で、開示や統制の不足が波及。 |

| 国際規格・リスクマネジメント(例:ISO系) | 信頼・評判に関わる損失の可能性。 →ステークホルダーの期待値管理を含める。 |

| 一般的定義 | SNS・口コミ・報道を介して「信頼」が損なわれる状態。 →売上・採用・提携・資金調達に連鎖。 |

ブランド価値・企業信頼性に与える影響

ブランド価値の低下は価格プレミアムの喪失や離反率の上昇として現れます。短期的には売上減少や問い合わせ増加、中期的には採用難・離職率上昇、長期的には市場での競争力低下へとつながります。特にBtoBでは、取引先の内部稟議で「信頼性」チェックが強化されるため、目に見えにくい商談機会ロスが積み上がる点に留意が必要です。

| 期間 | 主な影響 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 短期 | 炎上・否定的口コミ増、売上の急減 | 迅速な事実確認、誠実な説明・必要な謝罪、一次対応の統一 |

| 中期 | 採用難・資金調達条件の悪化、離職率上昇 | 社内教育・プロセス是正、関係者への透明性ある報告 |

| 長期 | ブランド価値低下、競争力の持続的毀損 | 信頼回復の継続施策(品質改善、CSR、第三者評価の活用) |

金融庁・監督機関の定義や一般的な位置づけ

監督領域では、レピュテーションリスクは経営リスク管理(ERM)の枠組みで扱われます。開示・説明責任、内部統制、情報セキュリティ、そしてコンプライアンスが相互に関与するため、広報だけでなく、法務・総務・人事・情報システムを含む横断的なガバナンスが求められます。

なぜ今レピュテーションリスクが重要なのか

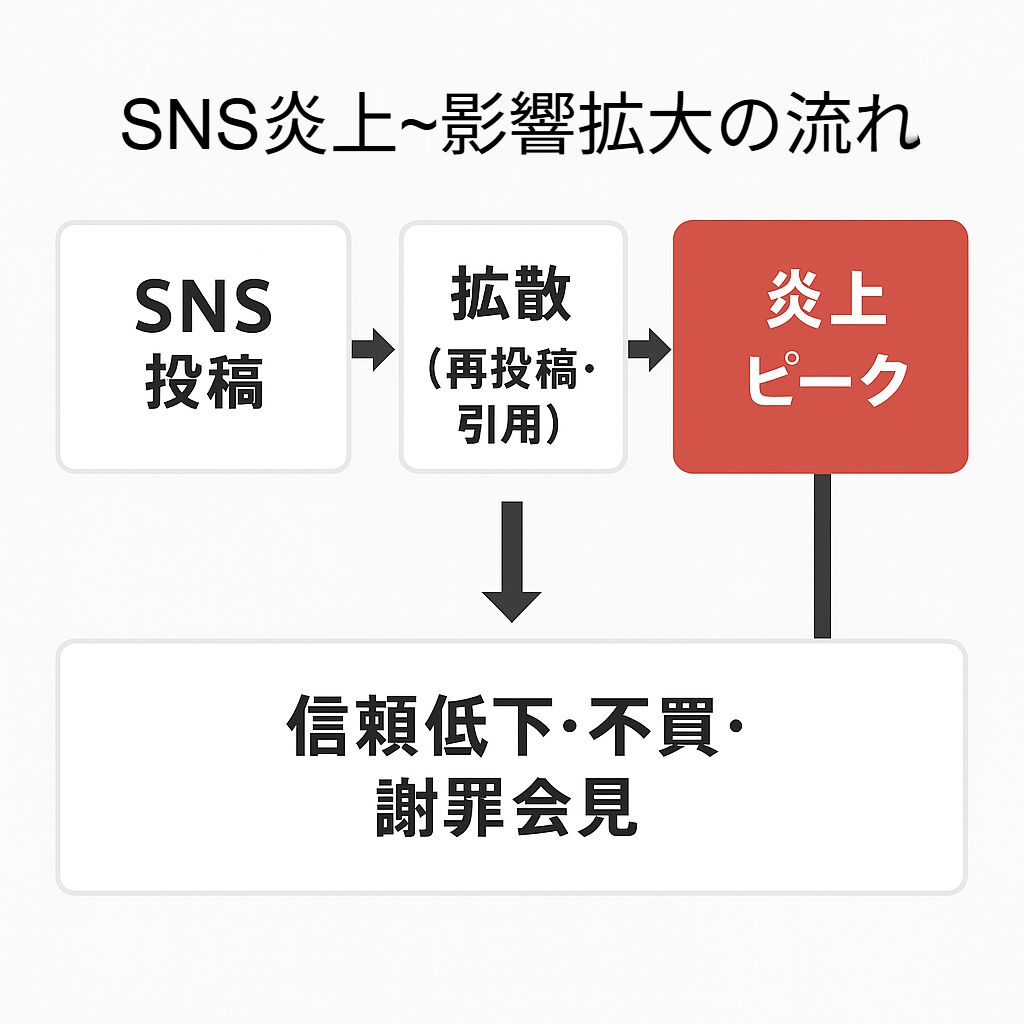

情報流通が高速化・可視化した現在、単発の不備が短時間で拡大し、一次対応の遅れが中長期の損失へとつながります。AI要約・検索の普及により、断片情報だけが独り歩きするケースも増えており、日常的なモニタリングと「迅速で誠実な説明力」が競争力の一部になっています。

SNS時代の情報拡散スピード

SNS投稿は数分単位で増幅し、スクリーンショットや再投稿により可逆性がほぼありません。初動の情報開示タイミング・文面品質・Q&A準備の有無が、拡散の規模や継続時間を大きく左右します。社内では、一次報告の窓口と承認フローを明確化し、深夜・休日対応の連絡体制も平時から整備しておきましょう。

炎上・不祥事が経営に直結するリスク

レピュテーション悪化は、短期の販売活動だけでなく、取引条件や調達、与信、採用・エンゲージメントに波及します。BtoBでは「稟議の却下」「コンプラ審査の長期化」といった見えにくい摩擦が増えるため、商談の予見可能性が下がる点が実務上の痛手です。

中小企業でも無視できない理由

認知度の低い企業ほど、評価の初期印象を左右する情報が限られ、個別の否定的情報の影響度が相対的に高くなります。営業・採用サイト、SNS、口コミプラットフォームの基本情報を整備し、「誤解されない初期情報の設計」を優先しましょう。小規模でも、モニタリング・初動テンプレ・社内共有ルールの3点セットで十分戦えます。

レピュテーションリスクの主な原因

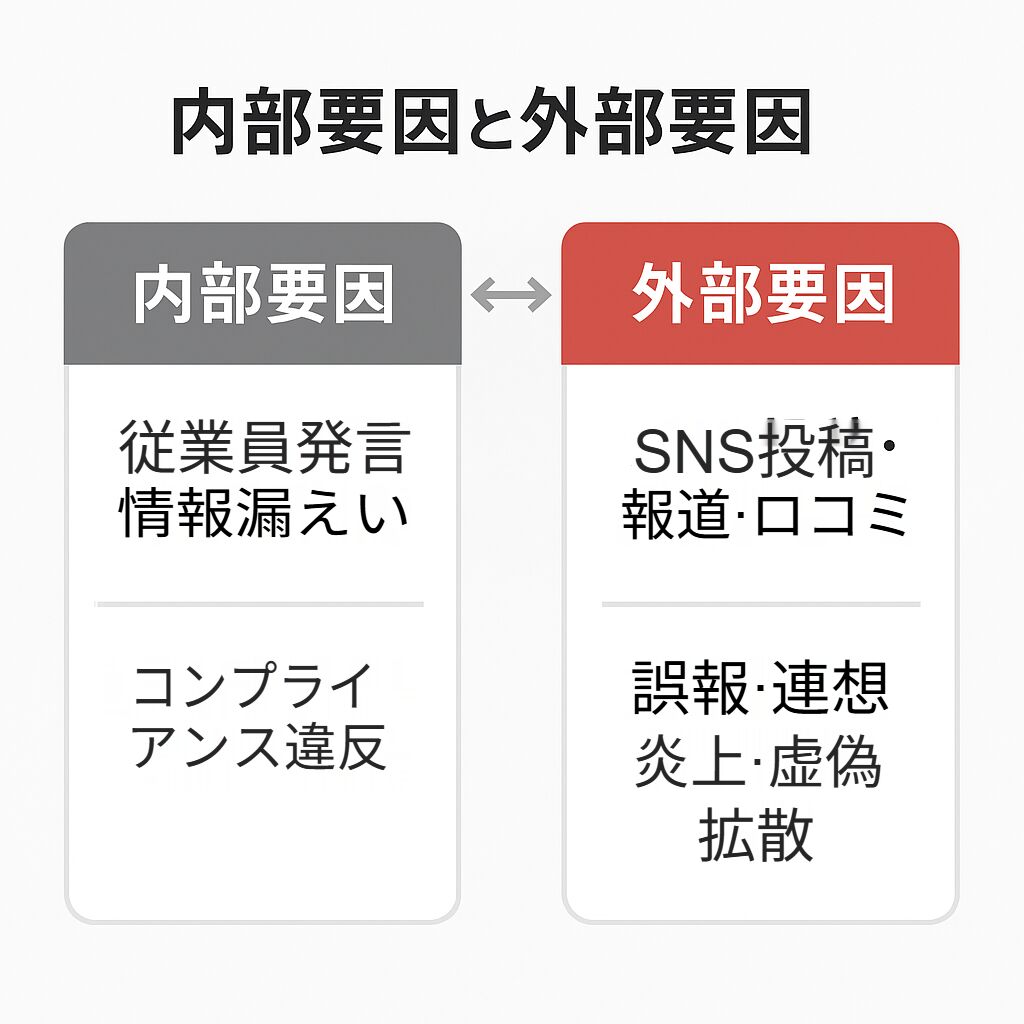

原因は大きく「内部要因」と「外部要因」に分類できます。内部対策だけ・外部対策だけでは不十分で、両輪での管理が必要です。以下の表で全体像を掴んだ上で、各原因の実務ポイントをH4で補足します。

| 内部要因(社内起点) | 外部要因(社外起点) |

|---|---|

| 不適切な顧客対応、一次受けの言い回しミス、遅延・たらい回し | SNSでの否定的投稿、まとめサイト化、報道・レビュー拡散 |

| 情報漏えい・セキュリティ事故、設定不備、端末紛失 | 偽情報・誤解・なりすまし、外部サイトの誤報 |

| 法令違反・コンプライアンス欠落、教育不足 | 自然災害・事故に伴う対応評価、サプライヤー起因の不具合 |

| 経営層・従業員の不祥事、内部通報の未整備・握りつぶし | 業界全体の炎上に巻き込まれる連想リスク |

主な原因の詳細(実務ポイント)

不適切な顧客対応やクレーム処理

一次受けの言葉選びと記録の欠落が火種化しやすい領域です。テンプレ回答に頼りすぎず、事実確認・共感・代替案をワンセットで提示できるように訓練します。受付→確認→再連絡のSLA(目安時間)を明文化し、休日帯の自動応答も丁寧に整備します。

情報漏えい・セキュリティ事故

ヒューマンエラー(誤送信、権限設定ミス、使い回しパスワード)が主原因です。最低限、多要素認証・アクセス権限の最小化・誤送信防止を導入し、委託先のセキュリティ要件も契約に反映します。ログ保全・初動手順(遮断/通報/通知)を平時から練習しておきましょう。

法令違反やコンプライアンス問題

広告表示、個人情報、労務、安全衛生、景品表示など、部門ごとに遵守ポイントが異なります。現場が判断に迷うグレーゾーンをガイドラインのQ&Aに落とし込み、承認のハードルを明確化します。内部通報窓口の独立性と報復防止も信頼維持の鍵です。

経営層や従業員の不祥事

不祥事は内容よりも隠蔽や説明不足が信頼を損ないます。早期の事実関係開示、第三者調査、再発防止策と責任の所在の明確化が重要です。危機広報の原則(正確性・迅速性・継続性)に沿って、継続アップデートを約束します。

レピュテーションリスクの具体的事例

ここでは、実務の学習効果が高い3タイプの事例を取り上げ、発生要因・影響・初動・再発防止の観点で整理します。実社名の記載は控え、一般化して解説します(必要に応じて社内教育用にカスタム)。

SNS炎上の事例

従業員・代理店・インフルエンサーの投稿が火種となり、スクリーンショットと再投稿で短時間に拡散。初動の謝罪文が定型的すぎる、または事実確認の遅延により、二次炎上へ発展するケースが目立ちます。

製品不具合やリコールの事例

品質不具合や安全性への懸念は、説明の透明性と回収プロセスの分かりやすさが要。サプライヤー起因のケースでは、連名での開示と補償範囲の明確化が信頼回復を早めます。

- 顧客通知:対象製品の特定方法/返送・返金手順の明示

- 第三者評価:検査機関・専門家コメントの活用

- 再発防止:工程是正・検査強化・再発時の自動通報ライン

企業不祥事(財務・労務・環境)の事例

不祥事の影響は、違反行為そのものよりも隠蔽・説明不足・責任不明確で拡大します。第三者委員会、時系列の開示、処分・是正・再発防止のセット提示が不可欠です。

ポイント:

1) 事実と見解を分ける/2) ステークホルダー別FAQ/3) アップデート計画を明言

企業に与える影響

影響は「売上・顧客離れ」「株価・資金調達」「採用・モチベーション」に留まらず、BtoBでは与信・稟議・審査の厳格化で見えにくい機会損失が積み上がります。短・中・長期の3軸で把握し、KPIと対処の責任部署を紐付けます。

| 期間 | 代表的影響 | KPI例 | 主責 |

|---|---|---|---|

| 短期(〜3ヶ月) | 売上急減・問合せ急増・否定的レビュー | CVR・解約率・返信SLA・SNSネガ比率 | 広報/CS |

| 中期(〜12ヶ月) | 入札失注・稟議停滞・採用難 | 商談滞留日数・内定承諾率・離職率 | 営業/人事 |

| 長期(1年〜) | ブランド力低下・資金調達条件の悪化 | ブランド指標・資金調達利率・格付け | 経営/IR |

レピュテーションリスクへの対策

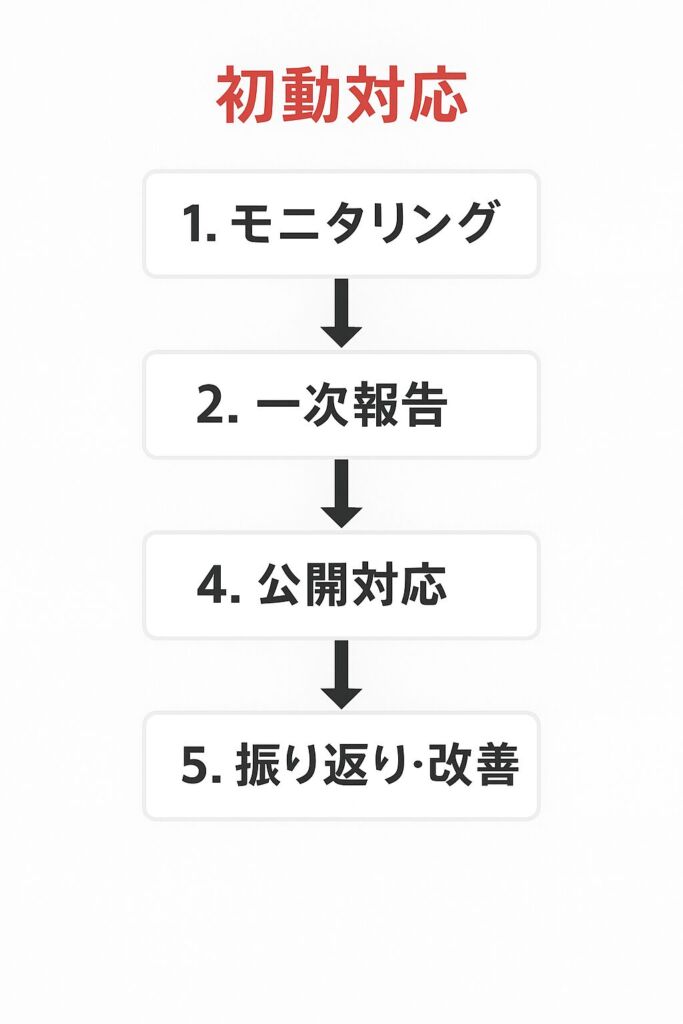

対策は「モニタリングと早期発見」「危機発生時の初動」「内部統制と教育」「平時の体制づくり」の4層で重ねます。各層はチェックリストで運用し、責任者・SLA・代替ルートを明文化します。

モニタリングと早期発見(SNS・口コミ監視)

- 監視対象:ブランド名・役員名・主要製品・略称・誤記ゆれ

- 運用:一次報告の窓口・閾値・休日/深夜のオンコール体制

- 記録:発見→確認→エスカレーションのタイムスタンプを残す

危機発生時の初動対応(広報・情報開示)

原則は「正確性・迅速性・継続性」。一次コメントは事実と見解を分け、判明事項と未判明事項を明確にします。謝罪が必要な場合は、対象・理由・再発防止の方向性を最初に示すと、二次炎上を抑制できます。

内部統制と従業員教育

- SNS・情報セキュリティ・個人情報・ハラスメントの年次研修

- 現場用Q&A・表現NG集・一次回答テンプレの整備

- 内部通報窓口の独立性・報復防止の仕組み化

平時からのリスクマネジメント体制づくり

- 役割:経営(意思決定)/広報(対外)/CS(対内)/法務・人事(規程)/情シス(ログ・遮断)

- SLA:受付・確認・判断・発表までの時間目安を明文化

- レビュー:四半期ごとに演習→KPI更新→ギャップ是正

- 監視キーワードと閾値を定義し、当番表・代行手順を用意

- 一次コメントの雛形(判明事項・未判明・次報)を共有

- Q&A(社内・社外)を別々に用意し更新フローを決定

まとめ

レピュテーションリスクは「信頼という無形資産」の管理です。SNS時代は拡散が速く、初動の遅れが中長期の損失に直結します。モニタリング・初動テンプレ・社内ルールの3点を平時から整備し、事実と見解を分けた説明と継続アップデートで信頼回復の道筋を示しましょう。

関連する質問(FAQ)

レピュテーションとは何ですか?

企業やブランドに対する社会的な評価・信頼の総体です。顧客・従業員・取引先・地域社会など多様な利害関係者の期待値で形成されます。

レピュテーションリスクとは具体的にどんなリスクですか?

SNSや報道、口コミなどを通じて信頼が損なわれ、売上・採用・資金調達・与信などに悪影響が及ぶリスクを指します。

レピュテーションリスクは大企業だけの問題ですか?

中小企業でも無視できません。認知が低いほど単発の否定情報の影響が相対的に大きく、商談や採用に直結します。

どんな場面で発生しやすいですか?

不適切な顧客対応、情報漏えい、従業員の不祥事、表示・労務・個人情報などのコンプライアンス違反、製品不具合などです。

レピュテーションリスクが企業に与える影響は?

短期の売上・解約・レビュー悪化から、中期の採用難・稟議停滞、長期のブランド価値低下・資金調達条件悪化へ波及します。

防ぐために何をすれば良いですか?

モニタリング、初動テンプレ、社内Q&Aと教育、内部通報、体制・SLAの明文化と定期演習をセットで運用します。

一度失った評判は回復できますか?

可能です。事実開示と責任明確化、第三者評価、是正と再発防止の進捗公開、顧客への個別フォローで段階的に回復します。

wikipediaページ:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%95%E5%88%A4

参考情報・出典リスト

以下の情報は、記事内の根拠および引用元として参照した公的機関・報道・専門組織の発信資料を整理したものです。出典リンクの有無に関わらず、内容の正確性を最優先に確認しています。

- 金融庁「リスク管理に関する考え方(レピュテーションリスク)」

- 経済産業省「企業のリスクマネジメント指針」

- 総務省「インターネット上の誹謗中傷・SNS炎上への対応ガイドライン」

- 日本広報学会『企業広報とレピュテーション研究報告書』

- NHK NEWS WEB「SNS炎上と企業対応の実態調査」

- 日経ビジネス『炎上対応の初動24時間』特集

- JIPDEC(日本情報経済社会推進協会)「情報漏えい事故の統計・原因分析」

- 東京商工リサーチ「企業不祥事の動向分析2024」

- リスクマネジメント学会「レピュテーションリスクに関する研究ノート」

- 各社公式サイト・プレスリリース(2024年〜2025年確認)

ファクトチェック(検証リスト)

記事中の数値・用語・制度など、正確性が重要な要素について出典と最終確認日を明示しています。再編集・引用時には最新情報をご確認ください。

| 検証項目 | 根拠・参照元 | 最終確認日 |

|---|---|---|

| レピュテーションリスクの定義(金融庁) | 金融庁「リスク管理に関する考え方」公式資料 | 2025年1月10日 |

| SNS炎上の平均拡散時間(国内調査) | 日経BP調査「炎上発生から拡散までの平均時間」 | 2024年12月25日 |

| 情報漏えい事故の主因(JIPDEC) | JIPDEC「情報漏えい統計・分析レポート2024」 | 2025年1月5日 |

| 企業不祥事の傾向(東京商工リサーチ) | 「企業不祥事の動向分析2024」より | 2024年11月30日 |

| SNS投稿に関する内部統制の必要性 | 総務省「SNSガイドライン2023」 | 2025年2月2日 |

1) 公的・一次情報を最優先に参照 / 2) 引用時は正確な要約を心がける / 3) 検証結果は定期的に再確認・更新(最終レビュー:2025年10月)

※内容の誤り・更新漏れがある場合は、https://www.faxdmya.com/companiy/328よりお知らせください。

(2022年に掲載した記事を25年に加筆修正更新したものです)

Comment