3ヒット理論(スリーヒットセオリー)とは?顧客心理が変化する「3段階」の仕組みと活用法

3ヒット理論(Three Hits Theory)とは

ビジネスの現場では「一度会っただけではなかなか成果につながらない」と感じることが多いはずです。

広告でも営業でも、相手に何度か接触して初めて「覚えてもらえる」「信頼してもらえる」ようになります。

そこで参考になるのが、マーケティングや営業でよく語られる「3ヒット理論(スリーヒットセオリー)」です。

これは1972年にGE社(ゼネラル・エレクトリック)の広告マン、ハーバート・クルーグマン(Herbert E. Krugman)が提唱した理論で、「顧客が行動を起こすまでには、最低3回の情報接触が必要である」という考え方です。

顧客心理が変わる「3つのステップ」

重要なのは「単に3回見せればいい」ということではなく、1回目、2回目、3回目と、回数を重ねるごとに顧客の脳内での情報処理プロセスが変化するという点です。

1回目の接触:認知(What is it?)

心理:「これは何だ?」

顧客は初めてその情報に触れ、「自分に関係があるものか?」を瞬時に判断しようとします。

この段階では、内容はほとんど理解されず、「存在を知る」だけで終わります。

2回目の接触:評価(What of it?)

心理:「自分にどんなメリットがあるのか?」

すでに存在を知っているため、次は「内容」に注目します。

「この前のあれか。自分にとって役に立つのか?」という個人的な評価が下されるフェーズです。

3回目の接触:行動・想起(Action)

心理:「ああ、あれね(やってみよう)」

すでに評価は終わっています。この3回目は、過去の記憶を呼び起こし、購入や問い合わせといった「行動」への引き金(トリガー)となります。

逆に言えば、3回目までは行動に至らないのが普通であり、1~2回で諦めるのは早計だということです。

▼ 関連用語:ザイオンス効果

3ヒット理論は、心理学の「ザイオンス効果(単純接触効果)」と密接に関わっています。

「会えば会うほど好感度が上がる」現象については、以下の記事で解説しています。

フリークエンシーと単純接触効果:適切な接触回数の見極め方

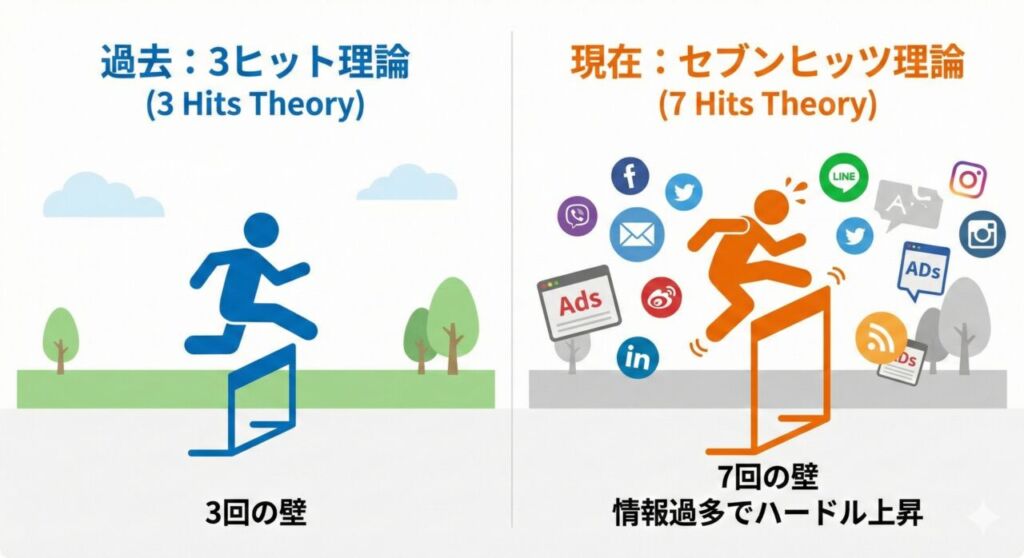

現代では「3回」では足りない?セブンヒッツ理論

3ヒット理論はテレビCM全盛期に生まれました。しかし、スマホで情報が溢れかえっている現代(情報爆発時代)では、3回では記憶に残らないとも言われています。

そこで新たに提唱されているのが「セブンヒッツ理論(7 Hits Theory)」です。

現代の消費者は、1日に数千もの広告メッセージを目にしています。そのノイズの中で認知されるには、最低でも7回の接触が必要だという考え方です。

- 認知獲得:まずは「3回」を目指して存在を知ってもらう。

- 購入決断:「7回〜10回」のアプローチを想定して粘り強く接点を持つ。

3ヒット理論を営業・広告に活用するコツ

役割分担をする(メディアミックス)

同じ方法で3回接触する必要はありません。

- 1回目:Web広告で存在を知ってもらう(認知)

- 2回目:SNSで口コミを見る(評価)

- 3回目:メールマガジンでオファーが届く(行動)

このように、複数の手段を組み合わせることで、しつこさを消しつつ効果的に3ヒットを達成できます。

タイミングを見極める

回数だけ稼いでも、相手が忙しい時や興味がない時にアプローチしては逆効果です。

ここで重要になるのが、相手が欲しがっている瞬間に情報を届ける「リーセンシー(タイミング)」の視点です。

タイミングを逃さない戦略とは?

数値を味方につけて、営業・マーケティングをもっと強くする。

まとめ

3ヒット理論は「最低3回接触しないと、顧客は動き出さない」というビジネスの原則を教えてくれます。

「1回広告を出したけどダメだった」「1回営業して断られた」と諦める前に、まずは戦略的に3回の接触(3ヒット)を設計してみてください。

その積み重ねが、大きな信頼と成果につながるはずです。

📊 数字に強い営業マンになる!「営業計数・マーケティング」用語集

- 基礎: 値入率と粗利率(見積もりの計算)

- 攻撃: ROI(投資対効果)の提案法

- 戦略: スキミング価格戦略(高く売る技術)

- 防御: 損益分岐点(値引きのリスク計算)

- 管理: キャッシュフロー経営(回収サイト)

- 長期: LTV(顧客生涯価値)の最大化

-

心理:

フリークエンシー(頻度)

リーセンシー(時期)

3ヒット理論

3ヒット理論に関するよくある質問

Q. 3回接触しても反応がない場合はどうすればいいですか?

3回で反応がない場合、ターゲット設定が間違っているか、メッセージ(クリエイティブ)が響いていない可能性があります。

同じ内容を送り続けるのではなく、切り口を変える(例:メリット訴求 → 不安訴求)か、しばらく期間を空けてから再アプローチ(スリーピング顧客への掘り起こし)を試みてください。

Q. 3ヒット理論とセブンヒッツ理論、どちらを信じるべきですか?

基本的には「現代なら7回(セブンヒッツ)」を目標にするのが無難です。

3ヒット理論は「最低限の心理プロセス」としては正しいですが、現代は他社の広告ノイズが多いため、認知されるまでのハードルが上がっています。「まずは3回で認知、7回でクロージング」というイメージで設計しましょう。

Q. 短期間に3回送っても大丈夫ですか?

商材によりますが、あまりに短期間(例:1日3回など)だと「しつこい」と嫌われます。

FAX DMやメルマガなら「1週間〜10日に1回」のペースで、1ヶ月かけて3回接触するなど、相手の検討ペースに合わせたフリークエンシー(頻度)の設定が重要です。

参考文献・参照サイト

- Herbert E. Krugman (1972). “Why Three Exposures May Be Enough” – Journal of Advertising Research.

- フリークエンシーとは?(内部リンク)

Comment