一番手の法則とは?意味・事例・メリットとデメリットをわかりやすく解説

ビジネスの世界では「最初に動いた者が市場を制す」とよく言われます。これを理論的に示したのが「一番手の法則」です。新しい市場や商品カテゴリーで最初に参入した企業は、ブランド認知や顧客の信頼を先取りし、後発企業よりも大きな優位性を得やすいとされています。

たとえば、検索エンジンでのGoogle、ネット通販でのAmazon、日本国内では楽天市場やソフトバンクのモバイル事業など、私たちの生活に身近な成功事例は少なくありません。一番手だからこそ築けたポジションが、長期的な競争力を生んでいます。

一方で、一番手になることにはリスクも存在します。市場開拓のコスト、消費者の受容性の不確実さ、模倣によるシェア低下など、必ずしも「一番手=成功」とは限りません。

この記事では、一番手の法則の意味と背景、メリット・デメリット、成功事例や実務への活かし方 をわかりやすく解説します。新規事業や営業戦略を考えている方にとって、競争優位を築くヒントになるはずです。

一番手の法則の基本

一番手の法則の意味と定義

「一番手の法則」とは、新しい市場や商品分野に最初に参入した企業が、後発企業よりも有利な立場を築きやすいという考え方です。

これは「先行者優位の法則(ファーストムーバーアドバンテージ)」とも呼ばれ、マーケティングや経営戦略の分野でよく取り上げられています。

たとえば、まだ誰も手をつけていない市場で最初にサービスを展開すると、顧客に「その分野=その会社」という強いイメージを与えられるのが特徴です。

なぜビジネスで重要とされるのか

ビジネスにおいて「最初に動くこと」が重視される理由は、次のような効果があるためです。

- ブランド認知の独占:消費者が最初に知った名前が、その後も記憶に残りやすい。

- 顧客の囲い込み:一番手が提供するサービスに慣れると、後発に乗り換えにくくなる。

- 市場シェアの確保:早い段階で顧客基盤を作ることで、その後の競争に強くなる。

このように、最初に市場を押さえることで、競争優位を築ける可能性が高まるのです。

先行者優位(ファーストムーバーアドバンテージ)との違い

「一番手の法則」と「先行者優位の法則」は、よく似た意味で使われますが、厳密にはニュアンスが異なります。

- 一番手の法則:単純に「最初に参入することが有利」とする一般的な考え方。

- 先行者優位の法則:マーケティングや経済学で体系的に研究された理論。競争環境や条件次第で「先行者が不利になる」ケースも含めて議論される。

「一番手の法則」はわかりやすい経験則的な表現であり、「先行者優位の法則」はより学術的な裏付けを持つ理論と考えると理解しやすいでしょう。

一番手の法則の提唱者と理論の背景

「一番手の法則」という名称には、明確な“提唱者”が存在するわけではありません。日本語圏ではマーケティングの経験則として「最初に市場へ出た者が勝つ」という考え方を指す表現として広く使われています。しかし、この考え方の基礎となる理論は、1980年代にアメリカの経営学者 マーヴィン・リーバーマン(Marvin B. Lieberman)と デビッド・モンゴメリー(David B. Montgomery) によって体系化された「ファーストムーバー・アドバンテージ(先行者優位)理論」に由来しています。

彼らは1988年の論文『First-Mover Advantages』(Strategic Management Journal)で、「市場参入の早さが競争優位をもたらす一方で、先行者が不利になる条件も存在する」という点を初めて整理しました。その後、1998年の続編『First-Mover (Dis)Advantages: Retrospective』で、ファーストムーバー理論の発展と課題を総括しています。この研究が世界的に認知され、現在の「一番手の法則」や「先行者優位の法則」の理論的基盤となっています。

また、日本ではマーケティングの名著、『売れるもマーケ 当たるもマーケティング22の法則』(アル・ライズ/ジャック・トラウト著)の第1章「リーダーシップの法則(Law of Leadership)」で、「市場で最初に位置を取ることが成功の鍵である」と紹介されたことから、最初に動く者が勝つ=一番手の法則という概念が広まりました。

市場における「初動の優位性」

ビジネスにおいて新しい市場が生まれると、最初に参入した企業は「基準」をつくることができます。たとえば、スマートフォン市場におけるAppleのiPhoneは、後発製品の比較対象となり、消費者の「標準」になりました。

こうした 「市場のルールや基準を最初に決められる」こと が一番手の強みです。

心理的効果(消費者が選びやすい理由)

人は「最初に知ったもの」を信頼しやすい傾向があります。これを心理学では 初頭効果 と呼びます。

一番手として消費者の記憶に残れば、「その分野といえばこの会社」という認識が形成されやすく、後発が同じ商品を出しても「二番煎じ」に見えてしまうのです。

さらに、最初に普及したブランドは口コミやメディア露出でも有利になり、知名度の差が広がります。

マーケティング理論との関係

一番手の法則は、マーケティング戦略の中でさまざまな理論と関連しています。

- ポジショニング戦略:最初に市場で独自の立ち位置を確立すると、競合との差別化が容易になる。

- ネットワーク効果:利用者が増えるほど価値が高まるサービス(SNSやオンラインプラットフォーム)では、一番手が圧倒的に有利になる。

- 学習曲線効果:早く市場に参入した企業は経験を積みやすく、生産効率や顧客対応力で後発よりも優位に立てる。

これらの理論を背景に、一番手の法則は「経験則」ではなく、実際に経営戦略として意識すべきフレームワークだと言えます。

一番手の法則の事例紹介

IT業界の成功事例(Google・Amazon など)

- Google:検索エンジン市場にはYahoo!なども存在しましたが、Googleは「シンプルで精度の高い検索結果」を最初に打ち出し、一気に世界標準となりました。現在では検索=Googleという認識が浸透しています。

- Amazon:オンライン書店として一番手の立場を築き、その後「なんでも買えるECサイト」へ拡張。初期に顧客基盤と物流ネットワークを構築できたことが、後の圧倒的優位につながっています。

日本企業の事例(楽天・ソフトバンク など)

- 楽天市場:国内でいち早くECモール型のビジネスを展開。多くの中小店舗を巻き込み、早期に「ネットショップ=楽天」というイメージを獲得しました。

- ソフトバンク(モバイル事業):携帯電話での料金値下げやスマートフォン普及において先駆的な施策を打ち出し、「挑戦的なブランド」の立場を確立。結果として後発キャリアとの差別化に成功しました。

スタートアップや中小企業の事例

- メルカリ:フリマアプリ市場における国内初の大規模成功例。スマホで簡単に売買できる仕組みを最初に広めたことで、同業他社が追随しても「フリマアプリ=メルカリ」というブランドを獲得しました。

- 地域特化型サービス:観光地で最初に「地元グルメ宅配サービス」を開始した中小企業が、口コミで定着し、全国大手が参入しても一定のシェアを維持しているケースもあります。

💡 これらの事例からわかるのは、「一番手」という立場が強いブランドイメージや顧客基盤の形成に直結する という点です。特にインターネットやプラットフォーム型サービスでは、一番手の優位性が長く続く傾向があります。

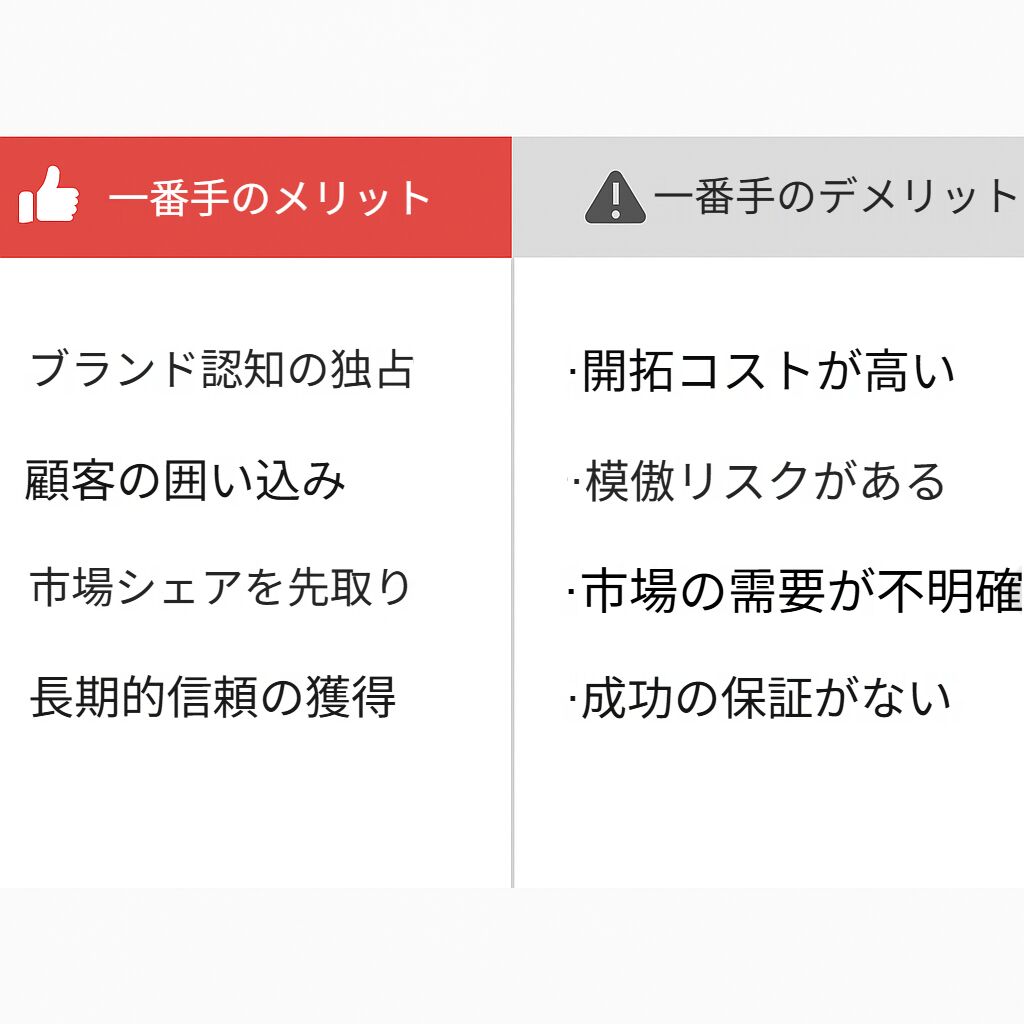

メリットとデメリット

一番手になるメリット(ブランド・シェア・信頼)

- ブランドイメージの独占

- 市場シェアの先取り

- 信頼の蓄積

- 成長余地の大きさ

消費者にとって「最初に知った企業」が記憶に残りやすく、長期的にその分野の代表格として認識されやすい。

競争が少ない段階で顧客を囲い込み、早期にシェアを拡大できる。

長期間サービスを提供することで「安心感」や「定番」の地位を築きやすい。

競合が少ないため、価格設定やサービスモデルを自由に設計できる。

一番手のリスクやデメリット(コスト・模倣・失敗事例)

- 市場開拓コストが大きい

- 模倣のリスク

- 消費者の受容性が不確実

- 「先行疲労」の可能性

まだ市場が存在しない段階から顧客を教育する必要があり、広告・開発投資が重くのしかかる。

後発企業は一番手の成功モデルを研究し、改良した商品や低価格戦略で追随してくる。

市場のニーズを読み間違えると、大きな損失を抱えることになる。

常に新しいことに挑戦する必要があり、組織に負担がかかる。

二番手・三番手が有利になるケース

一番手が必ず成功するとは限りません。実際には「二番手が市場を制覇する」ケースも多く存在します。

- AppleのiPod/iPhone:MP3プレーヤーやスマートフォンはすでに存在していましたが、Appleは後発ながら「使いやすさ」と「デザイン性」で市場を塗り替えました。

- Facebook:SNSの元祖ではなく、MySpaceやmixiなどが先行していましたが、後発で参入しながらグローバルに普及しました。

このように、後発企業は「一番手の失敗から学ぶ」強み を持っており、必ずしも早ければ勝てるという単純な話ではありません。

一番手の法則を実務に活かす方法

新規市場でのポジション取り戦略

一番手の法則を活かす最大のチャンスは、まだ競合が少ない新しい市場やニッチ分野 にあります。

- 既存の市場でシェアを奪うのは大変ですが、未開拓の分野なら比較的低コストでブランドを確立できる。

- 消費者がまだ「基準」を持っていない状態だからこそ、「このサービスといえば自社」という立場を築きやすい。

👉 例:地方で最初にデリバリーアプリを導入した飲食チェーン、業界初のサブスクモデルを展開した中小企業。

ニッチ市場での応用

大手が参入しない「規模の小さな市場」にも一番手戦略は有効です。

- 特定地域や特定業界に特化したサービスを展開し、小さな市場で圧倒的な存在感を築ける。

- その実績をもとに、将来的に他地域や関連分野へ拡張することも可能。

👉 例:「介護施設向け配食サービス」「地方企業専門のクラウド会計サービス」など。

営業・マーケティングへの具体的活用法

一番手の法則は、新規市場だけでなく日々の営業活動やマーケティング施策にも活かせます。

- 情報発信の一番手:新しいトピックや業界ニュースをいち早く取り上げることで「情報の出どころ」として認識される。

- 商品・サービス提案の一番手:顧客に対して最初に提案した企業は、他社より記憶に残りやすく、契約に有利になる。

- 顧客との関係づくりの一番手:展示会やイベントで最初に声をかけることが信頼獲得のきっかけになる。

👉 つまり、「一番手であること」そのものがマーケティング資産になりうるのです。

💡 中小企業やスタートアップでも、一番手戦略は「大きな市場でトップを取る」だけでなく、小さな領域で先行優位をつくる ことで実務に落とし込めます。

一番手の法則と関連する理論

先行者優位(First Mover Advantage)

一番手の法則と最も密接に関わるのが 先行者優位 です。

これは、ある市場に最初に参入した企業が ブランド認知、顧客基盤、技術習熟 などで競合よりも優位に立つ理論です。ただし、研究では「必ずしも先行者が勝つとは限らない」ことも示されており、条件によっては後発企業の方が有利になる場合もあります。

パイオニア戦略

パイオニア戦略 とは、市場開拓の先駆者として一番に動き、消費者の意識をつかむ戦略です。新しい需要を創出し、業界の標準をつくることができる一方で、広告・教育コストやリスクも大きいのが特徴です。一番手の法則は、このパイオニア戦略の考え方に直結しています。

トップランナー効果

トップランナー効果 は、消費者が「最も有名なブランドや先頭を走る企業」を選びやすい心理を指します。市場で「No.1」と認識されることは、たとえシェアが圧倒的でなくても強い競争優位につながります。

この効果により、後発が参入しても「最初に思い浮かぶブランド」に勝つのは容易ではありません。

💡 このように「一番手の法則」は、先行者優位・パイオニア戦略・トップランナー効果などの理論と密接に結びついています。つまり単なる経験則ではなく、マーケティング理論に裏付けられた考え方 と言えます。

まとめ

「一番手の法則」とは、新しい市場や商品カテゴリーに最初に参入した企業が有利になる という考え方です。

GoogleやAmazon、楽天、メルカリなどの事例からも分かるように、最初に消費者の心に強い印象を残すことで、その分野の「標準」として長期的な優位性を築くことができます。

ただし、一番手になることは常にリスクを伴います。市場の育成コスト、後発企業による模倣、ニーズを誤った場合の大きな損失など、失敗事例も少なくありません。

そのため、「一番手であること」自体が目的ではなく、成功のための条件や戦略を整えたうえで挑むこと が重要です。

✅ 今日のまとめポイント

- 一番手の法則=「最初に動いた者が市場を制す」という経験則

- 成功の鍵は、ブランド認知の早期獲得と顧客基盤づくり

- リスクも大きいため、二番手・三番手が有利になる場合もある

- 実務では「小さな市場で一番手を取る」「情報発信の一番手になる」などの応用も可能

これから新規事業や営業戦略を検討する際には、ぜひ「一番手の法則」を意識してみてください。小さな分野でも「最初に動くこと」が、将来の大きな差につながるかもしれません。

よくある質問(FAQ)

一番手の法則とは簡単に言うと?

新しい市場に最初に参入した企業が、ブランドや顧客基盤を先取りできるため有利になりやすいという考え方です。消費者の記憶に残りやすく、競合に差をつけやすいのも特徴です。

一番手の法則の成功事例は?

GoogleやAmazon、楽天、メルカリなどが代表例です。最初に参入して認知度を高め、その分野の「標準」として定着しました。先に市場を押さえることで強いブランドを築けました。

二番手戦略との違いは?

一番手は市場の基準をつくれる反面、リスクやコストが大きいです。二番手は一番手の失敗を学び、改良したサービスで成功しやすい面があります。効率良く後発有利を取れる可能性があります。

一番手になるメリットは何ですか?

消費者に覚えられやすく、ブランドの定着や顧客の囲い込みにつながります。競合が少ない段階で市場シェアを拡大できるのも大きな利点です。信頼と実績が積み重なる点も強みです。

一番手になるリスクはありますか?

市場の需要が未知数で失敗の可能性も高く、模倣による競争激化や大きな投資負担が課題になることがあります。市場が未成熟なため、採算が取れないリスクも含まれます。

中小企業にも活用できますか?

はい。大規模市場でなくても、地域や業界のニッチ分野で「最初に参入」することで強みを発揮できます。小さな一番手でも効果的で、大手が参入しない市場で成功することも可能です。

一番手の法則と先行者優位の違いは?

一番手の法則は経験則的に「最初が有利」とする考え方で、先行者優位は経営学やマーケティングで体系的に研究された理論です。学術的に整理された点が大きな違いです。

(2014年に掲載した記事を15年21年25年に加筆修正更新したものです)

Comment