ザッピングとは?意味を5分で解説!関連質問や広告マーケティングへの影響も

テレビを見ていると、ついリモコンで次々とチャンネルを切り替えてしまう、そんな行動を『ザッピング』と呼びます。この記事では、ザッピングのよくある疑問質問から、現代の広告やマーケティングに与える影響と具体的な対策まで、分かりやすく解説していきます。

ザッピングの現状と背景

ザッピングは、ただの“チャンネル変え”ではなく、時代やメディア環境の変化と深く結びついた行動です。かつてはテレビのリモコン文化が生んだ習慣でしたが、今では多チャンネル化やネット動画との競争が、その頻度や目的を変えています。

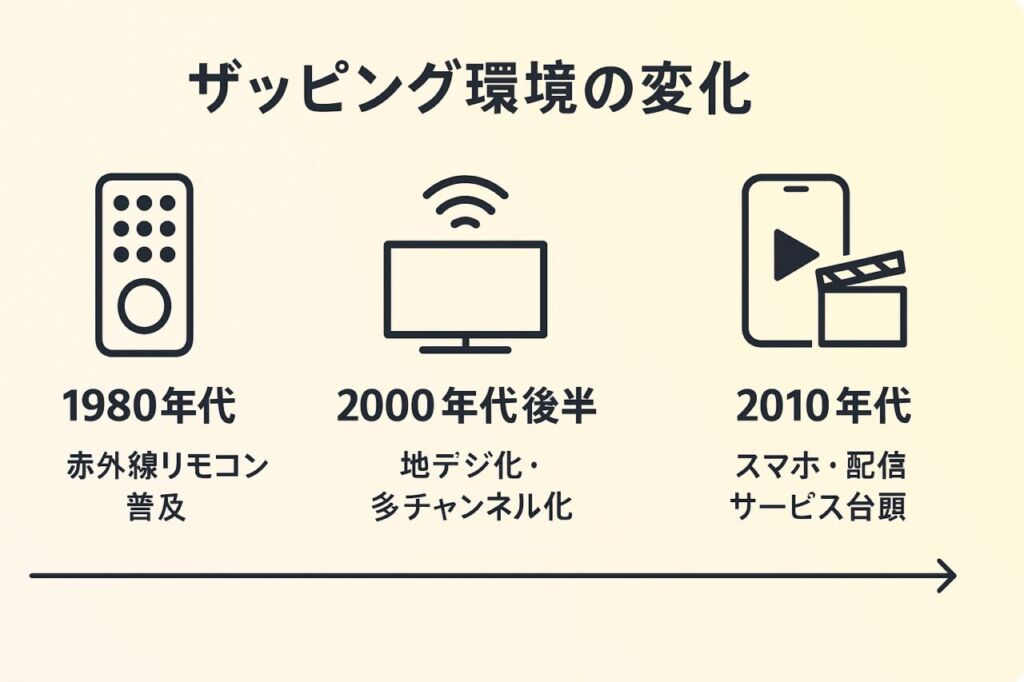

リモコン文化とザッピングの定着

リモコンが普及する以前、チャンネル切り替えはテレビ本体のダイヤルを回す必要があり、物理的に面倒な行為でした。しかし1980年代以降、赤外線リモコンの普及により、わずかな指の動きでチャンネルを変えられるようになり、ザッピングは一気に日常的な習慣になりました。特に家庭内で複数人が視聴する際、誰かが退屈と感じた瞬間にチャンネルを変える光景は珍しくありませんでした。

地デジ化と多チャンネル化の影響

2000年代後半の地上デジタル放送への移行で、受信できるチャンネル数は大幅に増えました。BS・CS放送も加わり、選択肢は一気に広がりました。その結果、視聴者は常に「もっと面白いものがあるかもしれない」という心理に駆られ、番組を短時間で切り替える傾向が強まりました。

ネット動画との競合による変化

スマホやタブレットの普及で、視聴者はテレビの内容に飽きればYouTubeやNetflixなどに移行できます。この「横の移動」は従来のチャンネル切替以上に素早く、テレビ業界から見ればザッピングの延長線上とも言えます。こうした環境の中で、番組や広告は短時間で関心を引くことがますます重要になっています。

ザッピングはリモコン文化から始まり、メディアの多様化とともに進化してきました。

ザッピングが視聴体験に与える影響

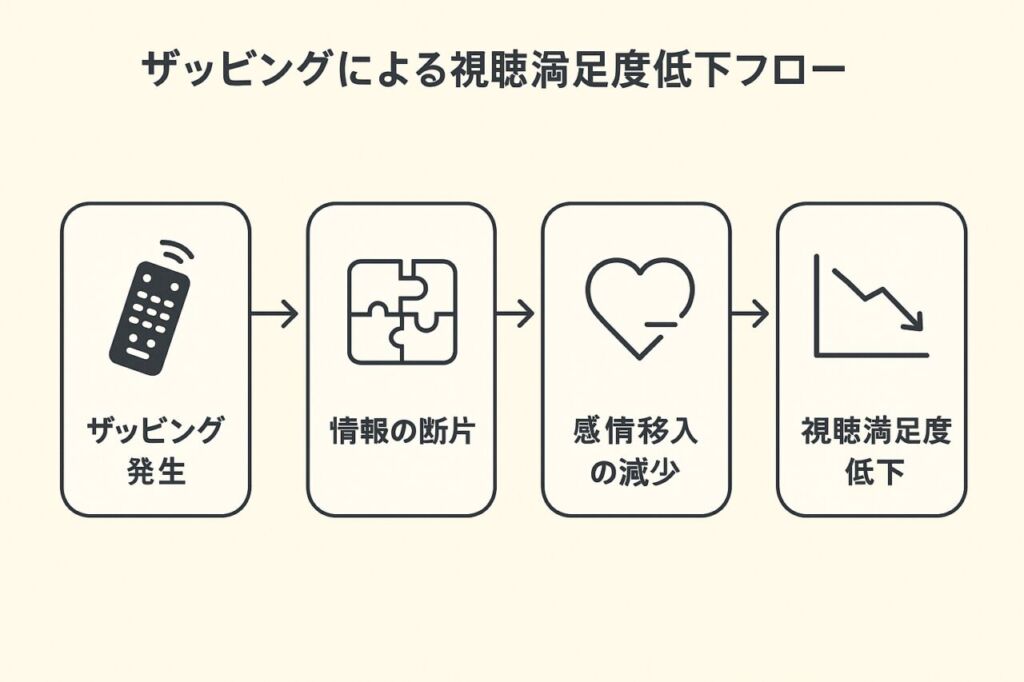

ザッピングは便利な反面、番組を深く楽しむうえでデメリットもあります。ストーリーの中断や情報の取りこぼしはもちろん、家族や友人との共同視聴にも影響します。ここではその代表的な影響を見ていきます。

ストーリーや情報理解の中断

ドラマや映画の場合、重要な場面を見逃すことでストーリーの理解が難しくなります。ニュースや情報番組では、肝心な数字や結論を聞き逃してしまい、情報価値が下がります。特にリアルタイムで見ていると巻き戻しができないため、ザッピングによる損失は大きくなります。

視聴満足度の低下

ザッピングを繰り返すと、どの番組も「少しだけ見た」状態になり、満足感が得にくくなります。これは食事でいうと、料理を一口ずつ食べて次々と皿を替えるようなもので、味わい切る前に終わってしまいます。その結果、番組や出演者への愛着が育ちにくくなります。

共同視聴のストレス要因

家族や友人と一緒に見ているとき、頻繁なチャンネル変更は視聴リズムを乱し、不満や小さな衝突の原因になります。特にスポーツ中継やライブ番組では「ここぞ」という瞬間を逃す可能性もあり、視聴体験の質が落ちます。

ッピングは番組の理解や感情移入を妨げ、結果として視聴満足度を下げます。

広告・マーケティングへの影響

広告主にとって、ザッピングは広告効果を直接左右する重要な要素です。CMの視聴完了率やブランド想起率は、冒頭の数秒でほぼ決まるといわれています。

CM視聴完了率の低下

ザッピングが起きるタイミングは、多くがCM開始直後です。そのため、最後まで見てもらえるCMは減少し、ブランドメッセージが十分に届かないケースが増えています。特に長尺のCMは不利になりやすい傾向があります。

ブランド想起や好意度への影響

ブランドの認知や印象形成には繰り返し接触が必要ですが、ザッピングでその機会が失われると、広告効果は限定的になります。短い時間でも印象を残すためのビジュアルやキャッチコピーの工夫が求められます。

業種や時間帯による影響の差

食品や日用品などの軽い購買判断を促す広告は短時間でも効果がありますが、高額商品の広告は説明時間が必要なため、ザッピングの影響を受けやすくなります。また深夜帯よりゴールデンタイムの方がザッピング率は低い傾向にあります。

ザッピングを減らすための番組側の工夫

ザッピングを完全にゼロにすることは難しいですが、番組制作者は演出や構成を工夫することで離脱率を下げることができます。視聴者を引きつけ続けるためには、コンテンツのテンポや情報の出し方がカギになります。

CM前の見どころ予告とフック作り

CM前に「この後すぐ!」や「次は〇〇の衝撃映像」といった予告を入れることで、視聴者の興味を引き、チャンネルを変えにくくします。予告映像や字幕に少しだけ内容を見せる「焦らし戦略」も有効です。

テンポの良い構成と短コーナー化

番組をダラダラ進めず、短いコーナーを組み合わせることで、視聴者の集中が途切れにくくなります。情報番組やバラエティでは、2〜3分ごとに小さな山場を作ることが効果的です。

参加型要素や生放送感の演出

SNSとの連動投票やリアルタイムコメント紹介など、視聴者が関われる仕掛けを入れると、チャンネルを変えにくくなります。生放送特有の「何が起きるかわからない感」もザッピング防止につながります。

視聴者ができるザッピング対策

ザッピングは癖になりやすい行動ですが、視聴者側でも少し意識を変えることで回数を減らせます。計画的な視聴や環境の整備は、番組をより楽しむための第一歩です。

番組表やアプリで事前に計画

あらかじめ見たい番組をチェックし、開始時間に合わせて視聴を始めると、無目的なザッピングを減らせます。テレビ局公式アプリや録画予約機能も活用すると効果的です。

録画や追っかけ再生を活用

リアルタイムで見る必要がない番組は録画しておき、自分のペースで視聴します。CMを飛ばしたい場合も録画は有効ですが、情報番組や生放送はリアルタイム性も楽しみたいところです。

集中できる視聴環境を作る

スマホやパソコンを近くに置かない、部屋を静かにするなど、視聴に集中できる環境づくりは意外と効果的です。家族と見る場合は事前にチャンネルを決めておくのもポイントです。

デジタル時代の「ザッピング拡張」

ザッピングはテレビだけの現象ではなく、デジタルメディアにも広がっています。YouTubeのスキップ、SNSの高速スクロール、Web広告の早期離脱など、現代人は常に「次の面白いもの」を探しています。

YouTubeでのスキップやシーク

YouTubeでは広告スキップや動画の飛ばし見(シーク)が当たり前になっています。5秒や10秒で離脱される前提で動画を作る必要があります。

SNSでの高速スクロール

X(旧Twitter)やInstagramでは、数秒で次の投稿に移るため、見せたい情報は冒頭に凝縮しないと埋もれてしまいます。

Web動画広告での数秒離脱

Web広告は表示後3秒以内に興味を引けなければ離脱される可能性が高いです。テレビと同様、短時間で惹きつけるクリエイティブが必要です。

ザッピング時代の広告戦略

ザッピングを前提とした広告戦略では、「最初の数秒」「音がなくても伝わる要素」「短尺での訴求」が重要です。テレビだけでなくデジタル広告も同時に考える必要があります。

冒頭数秒で心をつかむ

視聴者がチャンネルやページを変える前に、インパクトのある映像や言葉を入れます。例えば最初に商品の魅力を一言で示す方法です。

無音でも伝わる広告作り

スマホやテレビの音を消して見る人が増えているため、字幕や強いビジュアルが効果的です。音に頼らない構成を意識します。

短尺広告とシリーズ構成の活用

15秒以内の短尺広告や、複数回に分けて展開するシリーズ形式は、ザッピング環境でも効果を発揮します。連続視聴やSNS拡散にもつながります。

外部リンク:ウィキペディア(Wikipedia) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B0

関連する質問

テレビのザッピングとはどのような行動ですか?

視聴中にリモコンで短時間に何度もチャンネルを切り替える行動です。主に退屈やCM回避が動機となります。

ザッピングという言葉の語源はどこから来ましたか?

英語の「zap」から派生した説と、放送がないチャンネルで流れる「ザーッ」という音に由来する説の二つがあります。

ザッピングはどのようなタイミングで起きやすいですか?

CM直後や興味のない場面、番組切替時、スポーツの中断時など集中が途切れるタイミングで発生しやすい傾向があります。

ザッピングが視聴者に与えるデメリットは何ですか?

物語や情報が断片的にしか入らず理解や感情移入が難しくなり、結果的に視聴満足度が低下してしまう点がデメリットです。

家庭でザッピングが増える原因には何がありますか?

家族間の好みの違い、番組のテンポ不足、CMの多さなどが原因です。視聴中に意見が分かれるとチャンネル変更が増えます。

ザッピングはテレビCMにどのような影響を与えますか?

CM冒頭が視聴されず訴求が弱まる可能性があります。途中離脱も増え、ブランド認知や購買意欲に影響することが懸念されます。

番組制作者はどのようにザッピングを減らしていますか?

CM前の見どころ予告、短いコーナー構成、参加型企画や生放送感の演出などで視聴者を引きつける工夫をしています。

視聴者自身がザッピングを減らす方法はありますか?

番組表で事前に見る番組を決める、録画や追っかけ再生を活用する、視聴環境を整えるなどの工夫が有効です。

YouTubeやSNSでもザッピングは起きていますか?

はい。YouTubeのスキップやシーク操作、SNSの高速スクロールなどが「デジタル版ザッピング」として広く見られます。

ザッピング時代に広告主が取るべき対策は何ですか?

冒頭数秒で商品の魅力を伝える、無音でも理解できる映像や字幕を活用する、短尺広告や複数素材を用意することです。

参考文献・統計出典

- 総務省「情報通信白書(2023年版)」

URL: https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ - ビデオリサーチ「テレビ視聴動向調査(2022)」

URL: https://www.videor.co.jp/ - 日本民間放送連盟「メディアリテラシー報告書(2021)」

URL: https://www.nab.or.jp/ - NHK放送文化研究所「国民生活時間調査(2020)」

URL: https://www.nhk.or.jp/bunken/ - 電通「日本の広告費(2024年版)」

URL: https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/ - Google 広告ヘルプ「YouTube 広告のフォーマット(スキップ可能な動画広告 等)」

URL: https://support.google.com/google-ads/ - Meta for Business「動画広告ベストプラクティス(Facebook/Instagram)」

URL: https://www.facebook.com/business/ - ITmedia NEWS ほか「Netflix/YouTubeの視聴行動に関する報道・解説記事」

URL: https://www.itmedia.co.jp/ - テレビ朝日・TBS 公式広報/番組制作資料(CM前予告・小コーナー化の事例)

URL: https://www.tv-asahi.co.jp/ / https://www.tbs.co.jp/

※各資料は年度版の更新があるため、最新年版の確認を推奨します。

(この記事は2014年に掲載した記事を2024年2025年に加筆修正更新したものです)

Comment