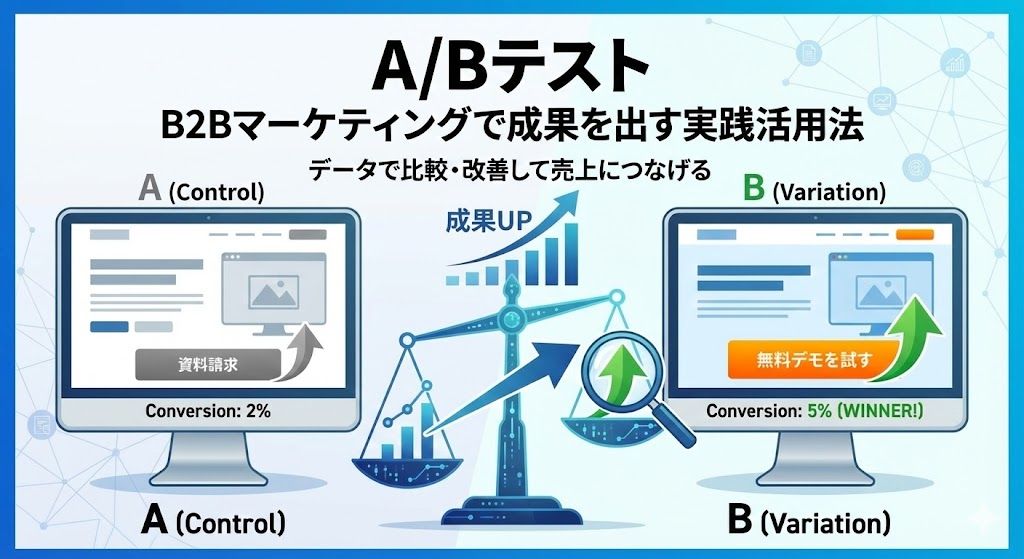

A/Bテストとは?営業の「正解」を科学的に見つける最強の手法

A/Bテスト(スプリットラン・テスト)とは、ある一つの要素だけを変えた「パターンA」と「パターンB」を用意し、どちらがより高い成果(反応率)を出すかを実際に検証する手法のことです。

Webマーケティングの世界では「ボタンの色を変えること」だと思われがちですが、本来のダイレクトマーケティングにおけるA/Bテストはもっとダイナミックです。

ターゲット(リスト)を変え、提案内容(オファー)を変え、最も利益が出る「勝ちパターン」を見つけ出す。これこそが、レスター・ワンダーマンが提唱した「科学的な営業」の真髄です。

なぜ「A/Bテスト」が絶対に必要なのか?

ベテランの営業マンや優秀なマーケターであっても、顧客の心理を100%読み当てることは不可能です。「このキャッチコピーなら売れるはずだ」という思い込みだけで予算を投じるのは、ビジネスではなくギャンブルです。

A/Bテストを行うことで、以下のメリットが得られます。

- 推測を排除できる: 「社内の意見」ではなく「顧客の行動(数字)」で判断できます。

- CPR/CPOを改善できる: 無駄な広告費を削り、効率の良いパターンに予算を集中できます。

- リスクを最小化できる: 小規模なテストで結果を確認してから、本番の大量投下ができます。

テストすべき「優先順位」がある(40:40:20の法則)

やみくもにテストをしても時間はかかります。ダイレクトマーケティングの成功法則に基づき、以下の順番でテストを行うのが鉄則です。

リストのテスト(影響度:大)

最も結果を左右するのは「誰に送るか」です。

例えば、「製造業」と「建設業」のどちらにニーズがあるか?これを最初にテストします。リストが間違っていれば、どんなに良い原稿を送っても反応はゼロだからです。

オファーのテスト(影響度:中)

次に、オファー(取引条件)をテストします。

「無料小冊子プレゼント」と「無料診断モニター」のどちらが、より多くの見込み客を集められるか?

ここを変えるだけで、CPR(反応獲得単価)が半分になることも珍しくありません。

クリエイティブのテスト(影響度:小)

最後に、キャッチコピーやデザインを微調整します。

「問いかけ型」のヘッドラインにするか、「断定型」にするか? FAX DMのレイアウトをどうするか?

これは最後の仕上げ(チューニング)です。

BtoB営業におけるA/Bテストの実践例

Webサイトだけでなく、FAX DMやメール営業でもテストは可能です。

例:FAX DMで2000件に配信する場合

- リストを半分に分ける: 1000件ずつランダムに分けます。

- 変数を1つだけ変える: 片方は「無料小冊子」、もう片方は「セミナー招待」というオファーにします(原稿は同じ)。

- 同時に配信する: 曜日や時間帯の条件を揃えます。

- 結果(レスポンス)を数える: どちらのオファーが多く反応があったかを計測します。

勝った方のパターンを採用し、次はキャッチコピーを変えて再テスト…というサイクルを繰り返すことで、CPO(受注獲得単価)は限界まで下がっていきます。

まとめ:テストしない営業は「怠慢」である

「テストをする予算がない」「面倒だ」という声を聞きますが、テストをせずに失敗するコストの方が遥かに高額です。

小さな失敗(テスト)を繰り返すことでしか、大きな成功(ホームラン)は生まれません。

今日から全ての営業活動において、「AとB、どちらが良いか顧客に聞いてみよう」という姿勢を持ってください。

A/Bテストに関するよくある質問

- Q. A/Bテストを行うのに最低どれくらいの件数が必要ですか?

- A. 統計的な有意差(誤差ではない確実な差)を出すには、ある程度の母数が必要です。BtoBのメールやFAXであれば、各パターン最低でも500〜1,000件程度は配信しないと、正確な判断は難しいでしょう。

- Q. 複数の要素(画像とタイトル)を一度に変えてもいいですか?

- A. 基本的にはNGです。これをやってしまうと、結果が良くても悪くても「画像のせいなのか、タイトルのせいなのか」が分からなくなるからです。テストする変数は必ず「一度に一つだけ」にするのが鉄則です。

参照・引用元情報

本記事の執筆にあたり、以下の情報を参照しております。

- 関連理論: Scientific Advertising (Claude Hopkins)

- 関連用語: CPR(Cost Per Response) / CPO(Cost Per Order)

(この用語は2014年に掲載した記事を20年25年に加筆修正したものです)

Comment