営業メールの法令遵守ガイド|特定電子メール法と安全な配信ルール

Pixabay画像:メールマーケティングへ向う無数の矢印画像

目次

特定電子メール法の基本

押さえるべき3つのポイント

- 誰に送ってよいか(送信対象のルール)

- 本文に何を必ず書くか(表示義務)

- 配信停止(オプトアウト)への対応方法

法人宛メールの原則

- 企業・店舗・事業所など「法人宛の公開メールアドレス」が対象

- 公開しているメール情報をもとに、業務に関連する内容であれば営業メールの送信は原則可能です

- ただし「営業メールお断り」などの明記がある場合や、過去に停止希望を受けたアドレスは配信不可です

✅ 公的機関による参考情報(外部リンク)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/

迷惑メール相談センター(総務省指導)

送信可否の判断フロー

営業現場でも使えるよう、項目を絞ってあります。

送信前チェックフロー

- そのメールアドレスは、法人・店舗・事業所の公開アドレスか

- サイトや求人票に「営業メールお断り」と書かれていないか

- 過去に「停止希望」「今後の配信不要」などの連絡を受けていないか

- 提案内容が相手業務と全く無関係になっていないか

- 本文下に会社情報と配信停止方法を記載する準備ができているか

配信を見送るべきケース

- 個人名義の私用メールアドレス(@yahoo.co.jpなど)しか情報がない場合

- 「お問い合わせ専用」「応募専用」など明確に用途が限定されている場合

- 明確に「営業・勧誘目的のメールはご遠慮ください」と記載されている場合

本文に必ず入れるべき項目(表示義務とテンプレート)

本文下に入れるべき主な項目

- 会社名(法人名)

- 所在地(住所)

- 電話番号

- 連絡用メールアドレス

- 配信停止の方法(返信・URLなど)

署名・配信停止案内のテンプレート

住所:○○県○○市○○-○○ ○○ビル○F

電話:○○-○○○○-○○○○

メール:info@○○.jp

配信停止:本メールに「配信停止」とご返信いただければ、速やかに停止いたします。

オプトアウト(配信停止)の考え方と運用ルール

「すぐに、確実に、二度と送らない」の3点を徹底します。

最低限整えておきたい運用ルール

- 停止希望メールは当日中(遅くとも翌営業日)にリストから除外

- 停止リスト(アドレス・ドメイン・企業名・日時・理由)を別管理し、一括配信前に必ず突合

- クレーム・苦情メールは履歴として残し、再発防止のために社内で共有

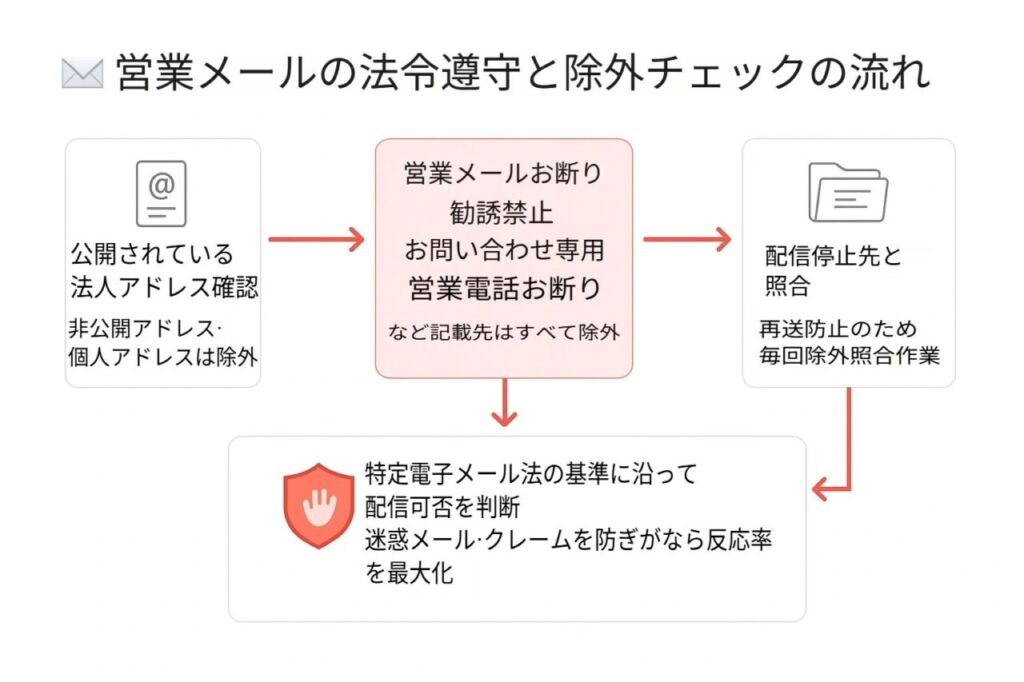

当社での配信停止運用

- 2019年以降、「営業メールお断り」等は随時除外し、累積122,000件は再送を防止

- 毎月約1,000社を新規追加を除外して配信停止データを更新

- 「営業メールお断り」明記企業は目視確認のうえ配信対象から外す運用

明記がある事業者を必ず目視で確認し、リストから除外しています。

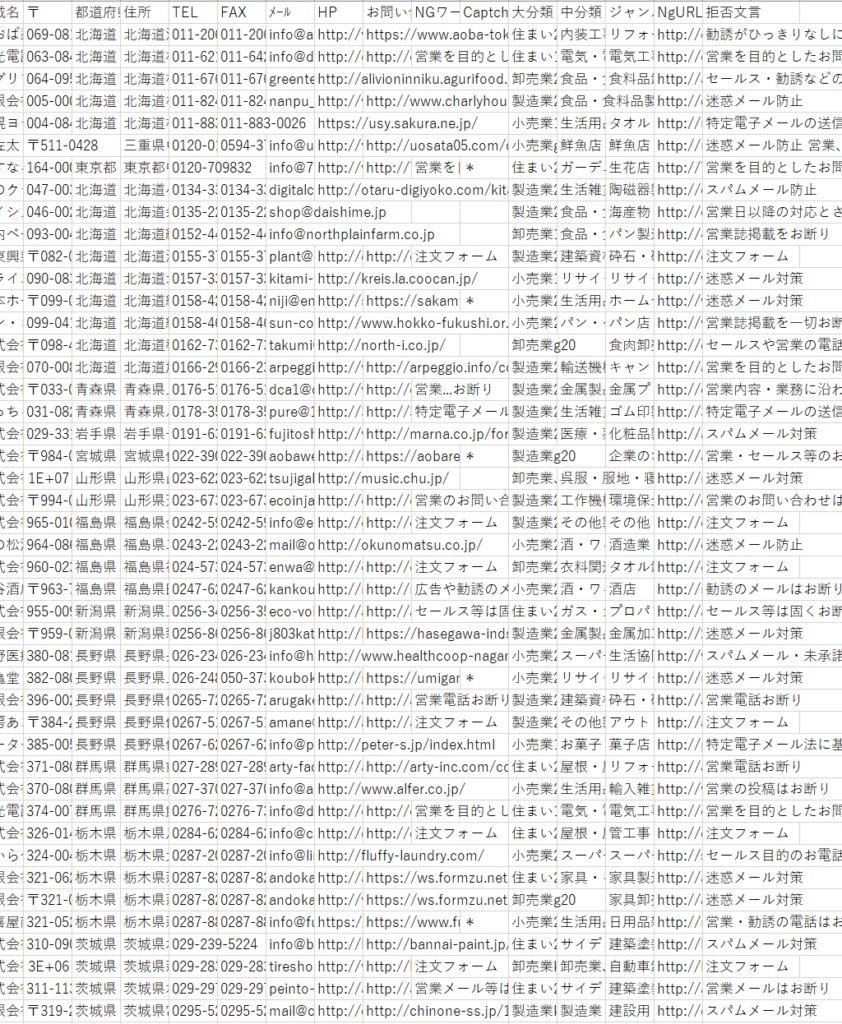

下記は実際のチェック事例の一部で、特定電子メール法に基づく除外作業を徹底しています。

法令遵守と迷惑メール対策・到達率の関係

適切な文面・頻度・認証設定が組み合わさることで、営業メールの到達率は安定します。

迷惑メールと誤判定されやすいパターン

- 配信停止方法の記載がない、または分かりづらい

- 会社名や住所が記載されておらず、送り主が不明瞭

- 短期間に繰り返し配信し、苦情が増えている

- SPF・DKIM・DMARCなどの認証が未設定で技術的信用度が低い

技術面との連携

- 送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)で技術的な信頼性を担保

- 本文の法令遵守とオプトアウト対応で受信者側の安心感を向上

- これらをセットで整えることで、営業メールの到達率と開封率が安定

詳細な技術解説は

👉 営業メールの到達率を上げるSPF・DKIM・DMARC設定ガイド をご覧ください。

苦情・問い合わせが届いたときの初動対応

やり取りを長引かせないことと、事実ベースで誠実に対応することがポイントです。

初動3ステップ

- 謝意とお詫び:ご連絡への感謝と、お手数をおかけした旨を伝える

- 即時停止の実施:配信停止処理を行い、今後送らないことを明言

- 社内共有:停止処理・理由・経緯をログに残し、再発防止を図る

返信例

- ご連絡へのお礼

- ご迷惑をおかけしたことへのお詫び

- 当該アドレスを配信対象から除外したことの報告

- 今後同様のことが起きないようにする旨の一言

FAXDM屋の法令遵守と安全な配信体制

当社の主な取り組み

- 法人宛・公開メールアドレスのみを配信対象とする運用

- 「営業メールお断り」表記先・配信停止先はリストから除外

- 本文最下部へ送信者情報と配信停止方法を標準挿入

- SPF・DKIM・DMARCなどの認証設定を行い、技術面でも信頼性を確保

- 苦情・停止依頼への即時対応とログ管理を徹底

品質指標(目安)

- メール到着率:98%以上

- エラー率:2%以下

- 配信停止率:1%以下

次に読むおすすめ記事

- 営業メール配信代行サービス|180万件リストと配信体制

- ドメインレピュテーション管理|迷惑メール判定を避ける基本

- ドメインウォームアップ|到達率を回復する段階的配信方法

- SPF・DKIM・DMARC設定|送信者認証で迷惑メール判定を回避

- ロールアドレスへ営業メールを配信する際の注意点

- 営業メールの件名と例文集|業種別テンプレート

営業メールの法令遵守について

よくある誤解・間違い

1. 「法人宛なら何を送っても自由」と思い込んでいる

法人宛メールは個人宛とは規制が異なりますが、「営業メールお断り」や「特定用途限定」の記載がある企業に送ると、特定電子メール法の趣旨に反する可能性があります。

2. 配信停止(オプトアウト)を明記すれば全て許される

オプトアウト記載は必須ですが、それだけで法令遵守が完結するわけではありません。

送信者情報・住所・責任者・連絡先の明記も必要です。

3. 送信元が正しければ営業メールと判断されない

SPF/DKIM/DMARC による送信者認証は安全性向上に有効ですが、

法的には「広告・宣伝を目的とする文面」が営業メールに該当します。

4. 配信ツールが法令を守ってくれると誤解している

ツールが自動で対策する部分もありますが、送信リストの選別・営業禁止企業の除外は企業側の責任です。

リストの健全性維持は自社で行う必要があります。

5. 過去に取引がある企業は営業メール扱いにならない

取引があったとしても、広告・新規キャンペーン案内は営業メールです。

過去に関係があっても、配信停止の意思表示があれば送ってはいけません。

よくある質問(FAQ)

-

法人宛の営業メールは送っても問題ありませんか?公開されている法人メールアドレスに対して、業務に関連する提案を行うことは特定電子メール法の範囲で認められています。

ただし、「営業メールお断り」の明記先や、過去に配信停止を希望されたアドレスへの送信は避ける必要があります。 -

営業メールの本文には、どの情報を必ず書く必要がありますか?会社名・住所・電話番号・メールアドレスなどの送信者情報と、配信停止方法の2点は必須です。

受信者が「誰から」「どう連絡すればよいか」をすぐに分かるようにしておくことが重要です。 -

配信停止依頼が来た場合、どのように対応すべきですか?原則として当日中に配信リストから除外し、次回以降の一括配信で送られないよう停止リストと突合します。

再送を防ぐため、停止日時・アドレス・企業名・理由などを記録しておくことが望ましいです。 -

個人のGmailやYahoo!メールに営業メールを送っても大丈夫ですか?個人利用が前提のアドレスに対する営業メール送信は、トラブルの原因になりやすく慎重な対応が必要です。

原則として、法人名義・公開されている業務用アドレスを対象とすることをおすすめします。 -

法令遵守とあわせて整えるべき技術的なポイントはありますか?SPF・DKIM・DMARCなどの送信ドメイン認証を正しく設定することで、迷惑メール判定のリスクを下げられます。

法令遵守と技術設定の両方を整えることで、営業メールの到達率と信頼性が高まります。

ファクトチェック

| セクション | 主な内容 | 法的根拠・出典 | |

|---|---|---|---|

| 特定電子メール法の目的と背景 | 迷惑メール防止、受信者保護、2002年施行・2008年改正で原則オプトイン化 | 特定電子メール法(平成14年法律第26号) | |

| 特定電子メールの定義 | 営利目的の広告・宣伝メール、勧誘メールなど | 同法第2条・第3条 | |

| 罰則と違反リスク | 行政命令、1年以下懲役・100万円以下罰金(法人最大3,000万円) | 同法第27条・第30条 | |

| オプトイン方式 | 同意取得後のみ送信可 | 同法第3条 | |

| オプトイン例外 | 既存取引関係・名刺交換・営業メールお断り表記なしの公開メールアドレス | 総務省ガイドライン | |

| 記載義務(送信者情報等) | 氏名・住所・連絡先、配信停止方法、虚偽件名禁止 | 同法第4条・第5条 | |

| オプトアウト対応 | 停止依頼後は速やかに配信停止、放置は違反 | 同法第5条・第27条 | |

| 実務チェックリスト | 送信前確認、社内ルール、ツール活用 | 法律の直接条文+業務運用推奨 | |

| 最新動向と法改正備え | 国内外で規制強化傾向 | 総務省・経産省発表、GDPR・CAN-SPAM法等 |

参考情報・出典

- 総務省|特定電子メールの送信に関するガイドライン

- 消費者庁|特定商取引法に基づく商業メール規制

- デジタル庁|電子情報提供のガイドライン

- Google Postmaster Tools|迷惑メール判定と送信者評価

- JPCERT/CC|企業向けメールセキュリティの推奨事項

Comment